|

| テクノロジーと競争原理について考えてみた! |

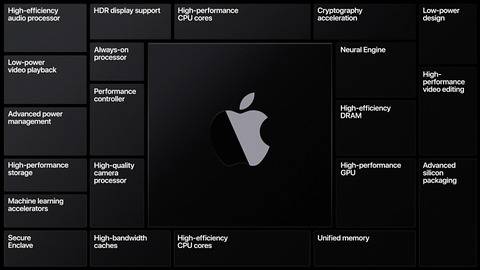

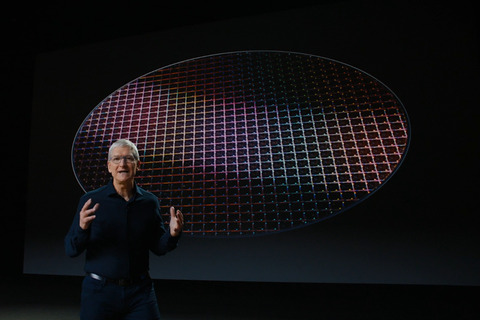

既報通り、Apple(アップル)は22日(現地時間)、開発者向けイベント「WWDC 2020(Worldwide Developers Conference 2020)」の基調講演「Apple Special Event June 22, 2020」を開催し、独自開発によるARMベースのSoC(System on a Chip)「Apple Silicon」をMacシリーズに搭載すると発表しました。

これまでにもスマートフォン(スマホ)「iPhone」シリーズやタブレット「iPad」シリーズなど向けに自社開発によるARMベースのSoCを搭載してきましたが、新たにパソコン(PC)に分類されるMacシリーズ用にもApple Siliconが採用されることになったことから大きな衝撃として人々に伝えられました。

同社はMacシリーズに2006年頃まで自社開発(IBMおよびMotorolaとの共同開発)による「Power PC」シリーズを採用していましたが、その後にIntel製へと切り替え、現在まで採用し続けてきたことからMacへの自社開発SoCの搭載は実に14年ぶりということになります。

いつの時代にも、テクノロジーの分野ではこのような「時代の転換点」とも言うべき技術競争があり、常に明暗を分けてきました。どれだけ技術が素晴らしくとも、覇権を取れなかった製品は山程あります。歴史の陰に存在したそれらの技術と製品たちは今の私達に何を教えてくれるのでしょうか。

感性の原点からテクノロジーの特異点を俯瞰する連載コラム「Arcaic Singularity」。今回はテクノロジーの歴史における技術競争の裏側を振り返りつつ、その意義やメリットについて考察します。

■Apple Siliconの登場は必然だった

はじめに、今回のApple Silicon登場の経緯について簡単に考察しましょう。とはいえ、その要因や遠因は非常に多岐にわたります。

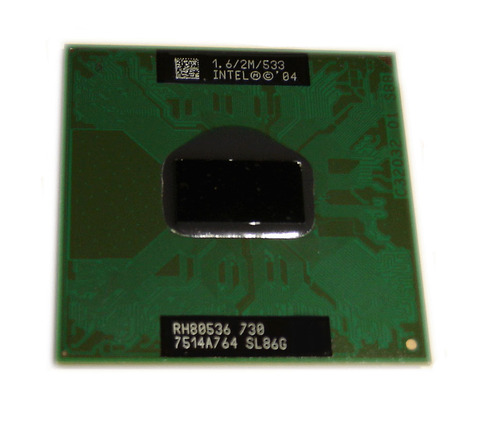

1つはIntel製SoC(CPU)の陳腐化です。現在、Macシリーズに採用されているCPUは「Core」シリーズですが、このCPUの基本マイクロアーキテクチャーは5年近くもほとんど進歩がなく、製造プロセスも14nmから微細化が進んでいません(細かな改良や機能追加は世代ごとに加えられている)。

製造プロセスの微細化が進まない主な理由は素材と技術的な問題ですが、新しい技術と特許を取得しているライバル企業のAMDが、より微細な7nmプロセスでのCPU製造に成功しており、特に電力効率において大きく遅れを取っている状況です。

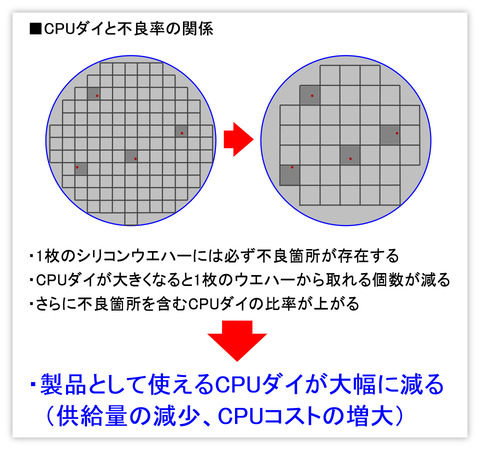

Intelはこの遅れをカバーするため、製造プロセスを微細化できない代わりにCPUコアを増やし、動作周波数を引き上げることで実行性能を上げる強引な策を取りました。これは排熱などに余裕のあるデスクトップPCではそれなりの効果を達成しましたが、その代償として発熱の増大とCPUダイ(CPUパッケージの中心にあるシリコンチップ部)の大型化を生んでしまいました。

発熱が大きいということは筐体設計や消費電力の制約が大きなノートPCなどモバイル機器への搭載が難しくなるということでもあります。

同時にCPUダイの大型化は1枚のシリコンウエハーから取れるCPUの数が減るということでもあり、さらにCPUダイが大型化するほどに不良率も上がるため、「取れるCPUが少ない上に不良率も高い」という二重の悪条件を揃えてしまい、長期に渡る市場でのCPU不足を招いてしまったのです。

当然、Intelもこの窮地を放置しているばかりではなく、モバイル向けCPUのラインナップだけは10nmプロセスに移行しており、なんとか必要数と必要性能を確保している状況です。しかし、それでも市場ニーズに余裕を持って応えられるだけの数を揃えられるほどには至っていません。

こういった供給の不安定さや性能面で大きな進歩のない状況が何年も続いていること自体が、AppleにPC用SoCの自社開発へと舵を切らせるきっかけとなったことは間違いないでしょう。

これに加えてAppleが決断した最大の要因は、モバイル市場の成長と自社SoC技術の成熟です。今回の基調講演ではMacシリーズ向けの次期OS「macOS 11.0 Big Sur」も発表されましたが、そのユーザーインターフェース(UI)のデザインや操作方法はiOSおよびiPadOSに大きく寄せており、モバイル市場こそがテクノロジーの主戦場となったことを強く示しています。

ただUIを統一させただけではなく、アプリなどにも互換性を持たせたことも大きな特徴であり、モバイルOS向けアプリがネイティブ動作するPCを実現するためにはハードウェアレベルでの互換性の確保が重要となることから、自社開発のSoCが必須だったのです。

AppleはiPhoneやiPadなど向けに自社開発SoC「Apple A」シリーズを10年以上も作り続け、その性能はCPU性能で100倍、GPU性能では1000倍にも達しました。モバイル機器向けSoCをさらに強化した製品さえ作ることができれば、十分にPC向けのSoCとして実用に値すると判断できるまでに進化したのです。

■競争こそがテクノロジーを進化させてきた

Apple SiliconのMacシリーズへの採用について非常にざっくりとした説明をしましたが、テクノロジーの歴史を振り返ってみると、そこには常に企業同士の競争や駆け引きが存在していました。逆に言えば、企業による競争が生まれなくなった途端にその分野の技術は停滞してしまうのです。

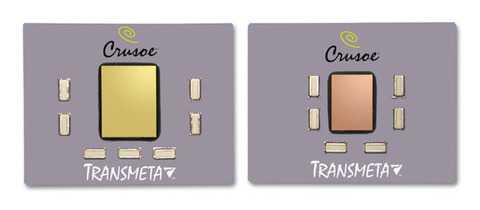

例えば、モバイルPC向けCPU市場の歴史を思い返す時、筆者が強く記憶に残しているのはトランスメタの「Crusoe(クルーソー)」です。当時、モバイルPC向けCPUはIntelの“一強”でしたが、基本的にデスクトップPC向けCPUを低電圧で動かしているだけのものであり、電力効率はそれほど良いとは言えないものでした。

当然ながらバッテリー消費も大きく、モバイルノートPCは動作時間が2.5~3時間程度の時代です。そのような中で、圧倒的な低消費電力と電力効率を武器に登場したのがCrusoeでした。

低消費電力を実現した原理(技術)の詳しい解説は省きますが、そのCrusoeの登場がIntelに危機感を与えたのは間違いありません。モバイル向けに最適化した新たなCPUの開発をスタートさせ、誕生したのが「Pentium M」です。

かつてPentium Proで採用されたP6マイクロアーキテクチャーを電力効率を重視した設計へと大幅に改良して生まれたPentium Mは、その後に登場するCoreシリーズのCPUへと進化・継承され、現在に至るまで世界のモバイル市場を牽引し続けているのです。

Transmeta(とそのCPUシリーズ)は前評判通りの性能を発揮できないままにその後は大きな躍進もなく他社に買収され消えていきましたが、かの企業と製品がなければ、モバイル向けCPUにおける技術の進歩は数年遅れていただろうと言われています。技術とは常に切磋琢磨し市場競争に曝されることで進化するものなのです。

そう考えた時、現在のIntelがCoreシリーズで進化を止めてしまった理由も理解できそうなところです。ライバルらしいライバルの存在しない時代が長く続いた結果、技術革新に対して貪欲ではなくなってしまったのです。

結果、AMDのRyzenシリーズに製造技術や性能で追い抜かれ、AppleのApple Siliconに市場を奪われたわけですが、この危機感こそが再び同社のCPU開発に火を付けることは間違いありません。

■マーケティングと技術革新

他にもテクノロジーの分野で技術の進化を促した市場競争の例はいくつも存在します。SDRAM(SDRAM DIMM)とRDRAM(RIMM)、メモリースティックとSDメモリーカード、液晶ディスプレイとプラズマディスプレイ、古くはVHSとベータなども記憶にある方は多いでしょう。

競合する製品や技術がデファクトスタンダードを勝ち取るために競争し、高性能化や小型化に邁進した結果が現在のモバイルテクノロジーだと言っても過言ではありません。その過渡期には、「何でこんなものを」と苦笑するような製品すら存在していました。しかしその一見奇妙な製品こそが、技術開発競争の中で試行錯誤した証なのです。

例えばかつて、HDDを搭載した携帯電話が存在していました。HDDと言えば振動や衝撃に弱い記録メディアの代名詞のような代物ですが、それをあろうことか、常に持ち歩き落としたりぶつけたりする可能性の高い携帯電話に載せてしまったのです。当時はシリコンメディアのメモリーカードの容量が小さく、価格も非常に高価でした。そのため、容量単価の安いHDDを搭載することで大容量化を図ろうとしたのです。

結果はみなさんのよく知る通り。メモリーカード市場の熾烈な競争によって容量は急速に増加し価格も一気に低下、構造的にモバイル用途に全く向かないHDDの出る幕などすぐに無くなりました。冷静に考えれば荒唐無稽にも近い「携帯電話にHDDを搭載する」というアイデアが実現してしまったのも、すべては「どうすれば携帯電話に大容量の記憶メディアを搭載できるだろうか」という試行錯誤から始まったのです。

テクノロジーを追いかける仕事を生業とする筆者だけに、新たな技術や製品が登場するたびに「この技術は10年後に生き残っているだろうか」とすぐに考えてしまう悪い癖があります。

どれほど技術が素晴らしくても、マーケティングやその後の技術革新が悪ければ10年後には跡形もなく消えていることなどよくあります。これがテクノロジー業界とその市場の冷徹な側面ですが、逆に言えば、多少技術的に劣っていようとユーザーと市場のニーズさえ確実に掴んでいれば覇権を取れるということでもあります。

SDRAMにしろ液晶ディスプレイにしろ、技術や物理特性的にはライバルよりも劣っている部分の多い技術でした。しかしながら、市場のニーズを掴むために弛みなく技術革新を繰り返し、欠点を克服してきたからこそデファクトスタンダードを勝ち取れたのです。

欠点のない技術や、弱点のない製品が常に完璧であるというわけではありません。テクノロジー製品にとっての「完璧」とは、売れてこそだからです。例えば初代iPhoneを見ても、当時の技術としても全く欠点のない製品というわけではありませんでした。むしろ欠点だらけだったからこそ改良に改良を重ね、現在に至るまで進化させ続けてきたのです。

そしてまた、その欠点だらけの製品を「世界一魅力的に売った男」がいたのです。

■新たな競争の幕開け

Appleは、新しいSoCを搭載したMacシリーズを2020年内に発売し、今後2年をかけてラインナップを拡充していく計画です。果たしてそのチャレンジは成功するのか、それともCrusoeを作ったTransmetaやRIMMの普及を図ったRambusのような失敗を繰り返してしまうのか。それは製品が登場してみなければわかりません。

何より、窮地に立たされたIntelがどう巻き返すのかが非常に楽しみなところです。Intelは「追い込まれると本気を出す」企業としても有名で、かつてのPentium MもCoreシリーズも、そのようにして生まれてきました。

モバイル市場でのQualcommやその他のARM系SoCを開発する企業の動向にも注目が集まります。世界のモバイル市場はARMベースのCPUやSoCが席巻していますが、AppleがPC市場へと乗り込んだことで、新たにARM系CPUやSoCを搭載したPC市場が形成される可能性まで出てきたからです。

市場競争が技術革新を促し、それによって生まれた製品が新たな市場を形成する。テクノロジー業界を眺めていてこれほど興奮する瞬間はなかなかありません。私たちはまさに今、その瞬間に立ち会っているのです。

記事執筆:秋吉 健

■関連リンク

・エスマックス(S-MAX)

・エスマックス(S-MAX) smaxjp on Twitter

・S-MAX - Facebookページ

・連載「秋吉 健のArcaic Singularity」記事一覧 - S-MAX