|

| オンライン授業の現在と未来について考えてみた! |

新型コロナウィルスのオミクロン株が猛威を振るう中、先日テレビで「児童・生徒の感染が拡大し小中学校で学校閉鎖が実施される」という旨のニュースを拝見しました。

インフルエンザですら学級閉鎖や学校閉鎖があるだけに新型コロナウィルスであれば尚更仕方なしか、とも思う一方で、仕事としてICT教育やGIGAスクール構想を取材してきた身としては「新型コロナウィルスが国内に蔓延し始めて2年近くも経つのに、何故オンライン授業での対応ではなく学校閉鎖になるのか」という疑問も生まれました。

冒頭で結論から書いてしまうならば、GIGAスクール構想そのものは授業のオンライン化を目指したものではないために致し方ないという部分はあります。しかしながら、教育現場でのオンライン対応や遠隔授業への取り組みの遅さは想像以上のものであり、一般企業の取り組む速度と比較してしまえば「ほぼ何も進んでいない」と言っても過言ではない状況が続いていました。

なぜオンライン授業への取り組みは進まないのでしょうか。また今後オンライン授業を取り入れた「Withコロナ」時代の教育へのシフトは可能なのでしょうか。感性の原点からテクノロジーの特異点を俯瞰する連載コラム「Arcaic Singularity」。今回は教育現場の実態やGIGAスクール構想から見えてきた課題を鑑みつつ、オンライン授業の未来を考察します。

■あらゆる事象が不足した結果の現在

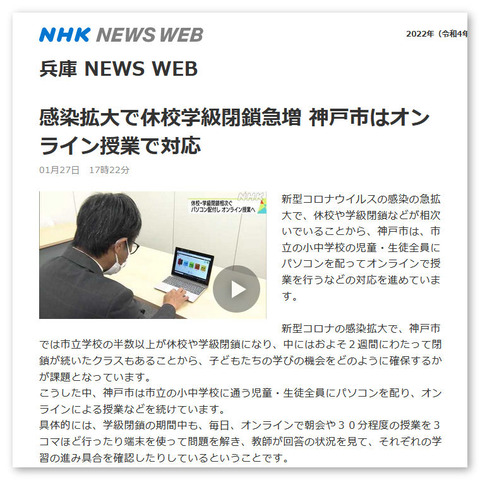

新型コロナウィルスによる学校閉鎖や学級閉鎖を実施もしくは予定している都道府県は、1月28日時点で東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県といった首都圏のみならず、北海道、静岡県、愛知県、兵庫県など全国に拡がり、今後も多くの県で同様の措置が取られる状況へ陥ると予想されます。

2021年秋頃には一旦沈静化の兆しを見せていたとはいえ、新型コロナウィルス感染症が短期的に終息するような感染症ではないことは過去2年間の実態や研究から判明していることです。

しかしながら、その2年間で教育現場が行ってきたことは、単に「終息を祈ること」ばかりで、忌憚なく言ってしまえばまともな対策は何1つ取ってこなかったのが実態でしょう。

ここで言う「まともな対策」とは、マスクの着用やうがい手洗いと言った防疫対策のことではありません。教育現場にとって最も危惧すべきは「教育を行えなくなること」です。その懸念に対し、オンライン授業の実施は最も有効な手段であり、その準備や下地も長年積み重ねてきたはずなのです。

それにも関わらず教育現場の実態は旧態依然として何も進んでいません。ごく一部の先進的な学校やモデル校のみがそういった事例を大々的にアピールするに留まり、ほとんどの学校や教育機関はオンライン授業の体制構築を蔑ろにしてきました。

理由はいくつも考えられます。

・予算不足

・教育者側のICTリテラシー及びの知識の不足(人材不足)

・オンライン授業化への保護者への周知不足と同意確保の困難

・児童および生徒へ支給する端末の不足

・各家庭での通信環境の整備不足

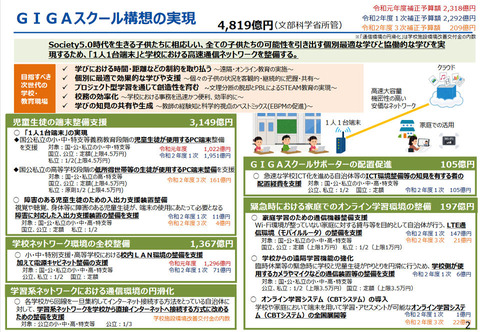

冒頭でも書いたように政府は授業にタブレット端末を導入し、校内ネットワークの整備やインターネット活用を主軸とした「GIGAスクール構想」を推進しています。

新型コロナウィルス感染症への対応も含めて計画を3年前も倒しし、2021年度末(2022年3月末)までに全国のほぼすべての小中学校で端末の導入を完了させるとしていますが、これは単に「端末を児童・生徒1人あたり1台」という数合わせをしたに過ぎません。

しかも、GIGAスクール構想の主目的は「校内での」オンライン授業やネットワーク活用です。自宅と学校をつないだ遠隔でのオンライン授業は飽くまでも「緊急対応」でしかなく、その予算配分は構想全体のわずか数%です。

政府のやる気のない計画はそのまま小中学校の現実に反映されます。それが現在の学校閉鎖の実態です。

■手探りで進むしかないオンライン授業

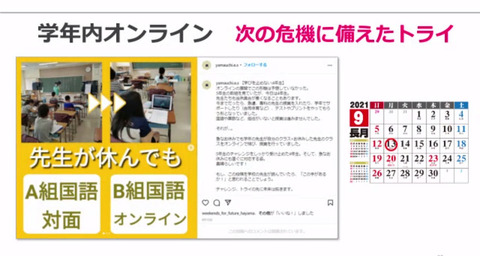

ごく一部の学校では、オンライン授業化に成功している事例も間違いなくあります。

1月22日にソフトバンク主催で行われた「第2回 GIGAスクールサミット」では、オンライン授業を行っている事例として神奈川県横浜市や海老名市の小学校がプレゼンを行い、教育者側のICTリテラシー向上を目指した勉強会の実施や保護者とのの情報共有の徹底に注力し、学校単位での努力によって成功させている点を強調していました。

本来であれば、こういった取り組みは学校単位で誇るべきことではありません。政府や各都道府県の教育委員会が中心となり、すべての学校が同じ取り組みを行い、当たり前のシステムとしていかなければいけないことです。

そもそも、教育現場へのタブレット端末の導入やICT教育の導入は、GIGAスクール構想が始まる2019年以前から存在していたものです。ソフトバンクやレノボといった教育に積極的な企業も参画・推進し続けてきたにも関わらず、一向に広まる気配を見せないまま一部の学校のみでの取り組みに収まってしまっていた過去を振り返ると、現在の混乱もやむなしと悔しく思うところです。

現在学校閉鎖や学級閉鎖を余儀なくされている学校では、オンライン授業ができないか手探りで取り組み始めています。その慌てた姿に「泥棒を捕らえて縄を綯う」(いわゆる「泥縄」)という諺(言い回し)を思い出しますが、それでもやらないよりは大きな前進です。

家庭での授業視聴は各家庭での通信回線環境の整備が必須です。また共働きなどによって保護者が居ない場合に正しく授業を行えるのかといった不安もあります。

そういった環境の整備が不可欠だからこそ、本来であればもっと早い段階で(少なくとも新型コロナウィルスが蔓延し始めた段階で)政府による枠組み作りや教育現場と保護者との十分な対話が必要だったはずなのです。

■子どもたちの可能性を信じて進め

教育現場の実態を鑑みるに、今後すべての授業をオンライン化することは不可能でもあり、またデメリットの多いやり方だとも感じます。しかしながら、感染症の蔓延や災害発生時などの緊急対応としての準備は確実に整えておく必要があります。

「新型コロナウィルスの蔓延があと5年先だったら……」といった声もかつて聞いたことがありますが、ICT教育やプログラミング教育関連の取材を続けてきた筆者としては、その考えこそ甘すぎると感じるところです。

皮肉にも新型コロナウィルスの蔓延があったからこそ教育現場の変革が進みはじめたのです。それほどに小中学校の体制は頑なに動こうとしません。

正直、これまでの大半の教育現場でのICTへの取り組みやオンライン授業への準備は、ほとんど褒められるところがありません。とは言え、そこに未来がないかと言われればそれは「NO」です。

感染症の蔓延によって教育ができないという危機に瀕し、教育者側も保護者側も暗中模索ながら真剣に向き合うことができたならば、オンライン授業への取り組みは必ず成果を見せます。

子どもたちは、大人たちが考えている以上に柔軟で適応力が高いからです。GIGAスクールサミットでのプレゼンの中でも、子どもたちの可能性と能力の高さを信じて欲しいという、奈良教育大学教職大学院 教育DX研究室 小崎誠二准教授の言葉がありました。

小崎誠二准教授

「小学1年生にパソコンは早すぎるのでは?という人もいます。そんなことはありません。小学1年生は国語や算数の勉強ができるんです。パソコンの使い方やたった8文字のパスワードを覚えられないわけがありません」

筆者も同様に感じます。子どもたちが持つポテンシャルは、時に大人を圧倒します。ゲームの腕前など大人がまったく太刀打ちできないことすらあります。

それだけの可能性を秘めた子どもたちが、学校閉鎖などで教育を受けられないという悲劇で人生を狂わせることがないように、大人が全力でサポートしなければいけないときが来ているのです。

「テクノロジーは人の幸せのために使われなければいけない」とは、筆者の座右の銘です。今こそ、子どもたちの未来の幸せのためにテクノロジーを駆使するときです。

私たち大人の知恵と智慧が、求められています。

記事執筆:秋吉 健

■関連リンク

・エスマックス(S-MAX)

・エスマックス(S-MAX) smaxjp on Twitter

・S-MAX - Facebookページ

・連載「秋吉 健のArcaic Singularity」記事一覧 - S-MAX