|

| ソフトバンクが静止衛星を利用したLTE通信システムの試作機を開発 |

ソフトバンクは9日、記者向けに「衛星LTE」の実証実験を公開した。実証実験に用いられた衛星LTEとは、LTE-Advancedの通信規格に対応する衛星通信システムを指す。

従来の専用の衛星ゲートウエイ局(衛星基地局)や衛星通信専用端末といった独自の通信規格ではなく、3GPPで標準化が進められているLTE-Advancedの通信規格に準拠することで、スマートフォン(スマホ)やモバイルWi-Fiルーターなどへの組み込みも容易であるとしている。

今回は、実証実験の前に行われた説明会より、この衛星LTEで何ができるのか、今後の課題について紹介していく。

ソフトバンクが世界に先駆けて試作開発発表を行った衛星通信システムは、対応端末と基地局の間を静止衛星が中継する仕組みだ。静止衛星のカバーエリアは日本全国で、衛星を遮るものがない状態であれば、地上基地局のカバーエリア外でも通信を可能としている。

この衛星通信システムは、LTE-Advancedを衛星移動通信に適用することで、対応端末であれば地上LTEと衛星LTEでの通信を可能とする。地上LTEと衛星LTEの切り替えは、例えば、圏外になった際に衛星LTEに接続となるため、ユーザーは電波の切り替えなど特に意識することなく利用できる。

これまでの衛星通信は専用の通信技術を用いていたため、性能向上のために基地局や端末を切り替える大規模な変更を必要としていたが、LTE-Advancedに準拠することで端末や基地局はソフトウェアの更新で対応できるというメリットがある。

一方で、衛星LTEには2つの課題があるのだという。その1つは、地上から3万6000Kmの離れた衛星を中継して通信が行われるため、約0.5秒の伝搬遅延が発生する。しかしながら、LTEの最大許容遅延時間が往復200kmで約0.00066秒と非常に短いため、そのままではリトライが発生し通信ができない状態となる。

ソフトバンクは、待ち時間を0.5秒で衛星LTE通信が可能となったことを実証実験で披露している。この待ち時間の変更はLTEの仕様(プロトコル)の変更は一切なしてしているが、3GPPのLTE標準仕様から外れるため、この仕様を取り入れてもらうように働きかけているのだという。

もう1つの課題が伝搬損失で、どれだけの利得を得られるのかというアンテナと出力の問題だ。実証実験では画面サイズ6インチ程度の衛生アンテナをもつ試作機で行われていた。手のひらで持てるサイズだが、衛生データ受信のためのアンテナを引き出す必要がありさらに大きくなる。将来的には、スマホに内蔵できるサイズまで小型化していくとのこと。

Wi-Fiルーターとして機能する試作機

また、この試作機はモバイルWi-Fiルーターとしても利用できるとしており、災害時のWi-Fiルーターとして利用できるなど活用方法も紹介された。ただし、スループットは0.1~1Mbpsと低い。これについてはアンテナを大きくすることで、最大100Mbpsまでの通信を可能としている。

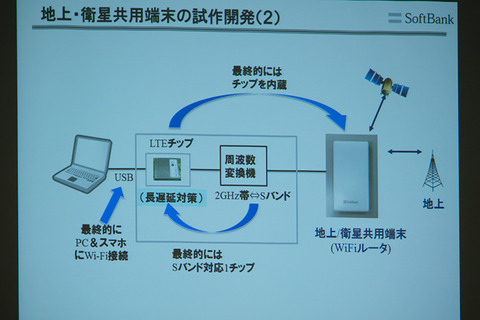

衛星LTEは災害時や圏外地区での通信だけではなく、地上・衛星共有システムとして利用できるよう研究が進められている。地上周波数と衛星周波数の干渉を避け、遅延対策を施すことで、通常のLTEとして共有化が可能なのだという。

今回の実証実験では、人工衛星に見立てた気球を介して行われた。試作機では、地上LTEが停止された状態から数秒で衛星LTEに接続し、若干の遅延(約0.5秒)はあるものの下り通信速度約2Mbps、上り通信速度約0.12Mbpsで通信が行われることが確認できた。

最後にこの衛星LTEの最大の課題は、衛星通信に必要な静止衛星だ。ロケットの打ち上げはいわばお金と時期の問題だけだが、静止衛星に関しては日本と外国との交渉が必要であり、ソフトバンクが自由に行うことはできない。こうしたハードルをクリアするために、まずは公共の電波であることから他の携帯電話にも働き掛けて実現したいとしている。

記事執筆:mi2_303

■関連リンク

・エスマックス(S-MAX)

・エスマックス(S-MAX) smaxjp on Twitter

・S-MAX - Facebookページ