1. Procession: Hodie Christus Natus Est《入祭唱:この日キリストは生まれ給えり》

Hodie Christus natus est:

この日、キリストは生まれ給えり

hodie Salvator apparuit:

この日、救い主は現れ給えり。

hodie in terra canunt Angeli,

この日、地で天使たちは歌い、

laetantur Archangeli:

大天使たちは大いに喜ぶ。

hodie exsultant justi, dicentes:

この日、正しき人たちは歓び躍り、言う、

Gloria in excelsis Deo,

「いと高き神に栄光があるように。

Alleluia.

アレルヤ。」

text: グレゴリオ聖歌より

Hodie Christus natus est:

この日、キリストは生まれ給えり

hodie Salvator apparuit:

この日、救い主は現れ給えり。

hodie in terra canunt Angeli,

この日、地で天使たちは歌い、

laetantur Archangeli:

大天使たちは大いに喜ぶ。

hodie exsultant justi, dicentes:

この日、正しき人たちは歓び躍り、言う、

Gloria in excelsis Deo,

「いと高き神に栄光があるように。

Alleluia.

アレルヤ。」

text: グレゴリオ聖歌より

2. Wolcum Yole《ようこそ》

Wolcum,

ようこそ!

Wolcum,

ようこそ!

Wolcum be thou hevenè king,

ようこそ、天の王よ

Wolcum Yole!

ようこそ、冬至祭!*1

Wolcum, born in one morning,

ようこそ、かの朝に生まれた方*2

Wolcum for whom we sall sing!

ようこそ、とかの方のために我らは歌わん

*Wolcum be ye, Stevene and Jon,

*ようこそ、聖ステファノと聖ヨハネ*3*4

**Wolcum, Innocentes eveyone,

**ようこそ、罪なきみどりごたち、*5

***Wolcum, Thomas marter one,

***ようこそ、殉教者トマス*6

*Wolcum be ye, good Newe Yere,

*ようこそ、良き新年よ*7

**Wolcum, Twelfth Day both in fere,

**ようこそ、祝祭日の十二日目よ*8

***Wolcum, seintes lese and dere,

***ようこそ、大小さまざまの聖人さまがた

Wolcum Yole!

ようこそ、冬至祭!

Wolcum,

ようこそ!

Candelmese,

聖燭祭よ、*9

Quene of bliss,

祝福の女王よ、*10

Wolcum bothe to more and lesse.

ようこそ、富める人も貧しい人も!

Wolcum,

ようこそ!

Wolcum,

ようこそ!

Wolcum be ye that are here.

ようこそ、ここにおられる方々

Wolcum Yole!

ようこそ、冬至祭!

Wolcum alle and make good cheer.

ようこそ皆さん、そして歓呼の声をあげよう

Wolcum alle another year.

ようこそ、全ての年よ

Wolcum Yole.

ようこそ、冬至祭、

Wolcum!

ようこそ!

*1 YoluはYuleのなまりとも、単に「やあ!」というかけ声ともとれる。Yule(ユール)はキリスト教以前に北欧にあった冬至の祭り。最も日照時間が短い冬至に、太陽の再生を祈る。キリスト教に取り入れられてから、キリストの生誕を記念するクリスマスとなった。ユールは現在でもクリスマスの別称として使われる。

*2 古くは日没から新しい日が始まるとされた。つまりクリスマスイブの夜はすでにクリスマス当日。なお、キリストは十字架にかけられ没した午後3時からの連想で、午前3時に生まれたとする俗信がある。

*3 使徒言行録に登場する、キリスト教最初の殉教者。12月26日の聖人。《善良な王様ウェンチェスラス》で詳述。

*4 27日の聖人、福音記者ヨハネ。《父の御言葉が人となる》で詳述。

*5 28日を記念日とする「聖なる嬰児(みどりご)たち」のこと。《コヴェントリーのキャロル》で詳述。

*6 29日の聖人、カンタベリーのトマス・ベケットを指す。《カンタベリーの至宝なるトマス》で詳述。

*7 クリスマスから数えて十二日目の1月6日は、クリスマス最後の日として盛大に祝った。また東方の博士たち来訪の祝日。

*8 キリスト教圏では、クリスマスから新年が始まると考えられた。

*9 被献日、マリアの清めの祝日とも。クリスマスから四十日目にマリアが神殿で産褥からの清めを受け、またイエスを奉献して(お宮参りのようなもの)預言者シメオンに祝福を受けた日として記念する。2月2日に定められているが、地域によってはこの日をクリスマス完全終了として、ツリーなどを燃やす。

*10 もちろん聖母マリアのこと。

text: 14世紀頃の作者不詳の英詩

3. There Is No Rose《かくも徳高き薔薇はない》

There is no rose of such virtu,

かくも徳高き薔薇はない、

As is the rose that bare Jesu.

イエスを生んだかの薔薇ほどには。

Alleluia.

アレルヤ。

For in this rose contained was

この薔薇の中の小さなすき間に、

Heaven and earth in litel space,

天地の全てがあるのだから。

Res miranda.

不思議なこと。

By that rose we may well see

この薔薇によってわたしたちは知るのです、

There be one God in persons three,

三つの存在であるひとつの神を。

Pares forma.

人の姿をそなえられた。

The aungels sungen the shepherds to:

天使たちが羊飼いに歌う、

Gloria in excelsis,

「いと高きところに栄光、

Gloria in excelsis Deo:

いと高き神に栄光があるように」。

Gaudeamus.

楽しもう。

Leave we all this worldly mirth,

わたしたちは全ての浮き世の歓楽を捨て、

And follow we this joyful birth;

この喜ばしい生誕につき従う。

Transeamus.

さあ行こう。

Alleluia.

アレルヤ、

Res miranda.

不思議なこと。

Pares forma.

人の姿をそなえられた。

Gaudeamus.

楽しもう。

Transeamus.

さあ行こう。

text: 1420年頃のキャロル。

詳しい内容は中世バージョンの方の記事に詳述。

4a. That Yonge Child《この幼い子が》

That yongë child

この幼い子が、

when it gan weep

すすり泣きを始めると、

With song she lulled him asleep:

かの方は歌声でもってなだめて寝かしつけた。

That was so sweet a melody

それは甘く優しいメロディで、

It passèd alle minstrelsy.

どんな吟遊詩人をもしのいでいた。

The nightingalë sang also:

小夜啼鶯(ナイチンゲール)も歌うけれど、

Her song is hoarse

その歌声は耳ざわりで、

and nought thereto:

その上何の意味もない。

Whoso attendeth to her song

そんな歌に耳を傾けようとして、

And leaveth the first

さっさと出ていってしまう、

then doth he wrong.

そんなことをする人はまちがっているよ。

text: 14世紀頃の作者不詳の詩

ナイチンゲール「解せぬ」

4b. Balulalow《バルラロウ》

O my deare hert, young Jesu sweit,

わが愛しの、幼く愛らしいイエスよ、

Prepare thy creaddil in my spreit,

あなたに用意されたゆりかごはわたしのまごころの中。*1

And I sall rock thee to my hert,

わたしの胸のそばであなたをゆらしてあげましょう。*2

And never mair from thee depart.

わたしはあなたから決して離れないわ。*3

But I sall praise thee evermoir

わたしはあなたをとこしえにたたえます、

With sanges sweit unto thy gloir;

あなたの栄光をたたえて甘く歌うことで。

The knees of my hert sall I bow,

わたしの心はへりくだる、

sall I bow,

へりくだり、

And sing that richt Balulalow!

この善きバルラロウを歌いましょう!

lu-la-low,

ルラ・ロ、

lu-la-low, la-low!

ルラ・ロ、ラ・ロと!

*1 spreit=spirite 前に腕と訳してたが何とまちがえてたんだろう。

*2 母親の鼓動を聞かせると赤ん坊は安心して寝付きやすいと言われる。

*3 イエスが十字架にかけられたとき、弟子たちはちりぢりに逃げだしたが、母マリアと女たちは最後までイエスのそばにつきそっていた。

text: 16世紀のスコットランドの詩。James、John、RobertらWedderburn兄弟により1567年に編集された歌集に初出。

バルラロウはスコットランド語で「子守歌」のこと。どことなく物悲しいメロディなのは、やがて十字架にかけられて死ぬわが子の運命を嘆いているため。

5. As Dew In April《四月の露のように》

I sing of a maiden

わたしは歌う、ひとりのおとめを

That is makèles:

たぐい無きかのひとを。

King of all Kings

王の中の王が、

To her son she ches.

人の子となられるために彼女を選ばれた。

He came also stille,

彼はひそやかに来た、

There his moder was,

み母のもとに。

As dew in Aprile

四月の露が

That falleth on the grass.

若草の上に落ちるように。

He came also stille,

彼はひそやかに来た、

There his moder was,

み母のもとに。

As dew in Aprile

四月の露が

That falleth on the flour.

花の上に落ちるように。

He came also stille,

彼はひそやかに来た、

There his moder was,

み母のもとに。

As dew in Aprile

四月の露が

That falleth on the spray.

小枝の上に落ちるように。

Moder and mayden was,

母にしておとめであった

never none but she:

彼女にならぶものはあるまい。

Well may such a lady

かくも高貴な女にこそふさわしい、

Goddes moder be.

神の母となられるのには。

text: 1400年代の作者不詳の詩

6. This Little Babe《この小さなみどりごは》

This little Babe so few days old,

この産まれてまもないみどりごは、

Is come to rifle Satan's fold;

サタンの大軍を撃ち倒すために来られた。*1

All hell doth at his presence quake,

地獄は彼ゆえに揺れ動く、

Though he himself for cold do shake;

それなのに彼自身は寒さに震えている。

For in this weak unarmèd wise

このか弱い武器も持たぬ腕で、

The gates of hell he will surprise.

地獄の門を驚かすだろう。

With tears he fights and wins the field,

彼は涙でもって戦われ、戦場で勝たれる。

His naked breast stands for a shield;

裸の胸が盾となる。

His battering shot are babish cries,

彼の大砲は泣き声、

His arrows looks of weeping eyes,

彼の矢は泣き濡れたまなざし、

His martial ensigns Cold and Need,

彼の戦旗は寒さと貧しさ、

And feeble Flesh his warrior's steed.

貧弱な身体が彼の軍馬。

His camp is pitchèd in a stall,

彼の陣営は馬屋に張られる、

His bulwark but a broken wall;

だがその砦はひび割れた壁。

The crib his trench, hay stalks his stakes;

飼い葉桶が彼の塹壕(ざんごう)、干し草の山が彼の柱、

Of shepherds he his muster makes;

羊飼いらが彼の呼応に奮い立つ。

And thus, as sure his foe to wound,

かくしてまことに敵どもは痛めつけられる、

The angels' trumps alarum sound.

天使のラッパが戦の合図となる。

My soul, with Christ join thou in fight;

わたしの魂よキリストにつらなりて戦え、

Stick to the tents that he hath pight.

彼が据えられた天幕の杭として

Within his crib is surest ward;

城の中庭なるその飼い葉桶の中で。

This little Babe will be thy guard.

この小さなみどりごがあなたの守り手、

If thou wilt foil thy foes with joy,

あなたが喜び勇んで敵をくじくのなら、*2

then flit not from this heavenly Boy.

この天の幼子から追い放たれることはないだろう。

*1 rifleはライフル銃のライフルだが、ライフル銃が登場したのは19世紀世紀から。16世紀のライフルとは、ぶんどるという意味の他、何かを強い力でぶっとばすという意味がある。

*2 自分の魂に向かって呼びかけている。

text: Robert Southwell(c.1561–1595)

7. Interlude《間奏曲》

8. In Freezing Winter Night《凍てつく冬の夜に》

Behold, a silly tender babe,

見よ、あどけなくもか弱きみどりごを、

In freezing winter night,

凍てつく冬の夜に

In homely manger trembling lies.

つつましい飼い葉桶の中に震えて眠るとは、

Alas, a piteous sight!

悲しきかな、憐れな眺めかな!

The inns are full; no man will yield

はたごはいっぱいで、譲ってくれる人もいない、

This little pilgrim bed.

この小さな巡礼者のための寝床を。

But forced he is with silly beasts

哀れなけだものたちと共にすることを強いられる、

In crib to shroud his head.

うまぶねの中に、そのこうべを覆うものとして。

This stable is a Prince's court,

この馬小屋は王子さまの宮廷、

This crib his chair of State;

このうまぶねは玉座の椅子、

The beasts are parcel of pomp,

けものたちは王子の行進につき従う群れ、

The wooden dish his plate.

木皿の食事が王子さまのご馳走、

The persons in that poor attire

貧しい身なりの人は、

His royal liveries wear;

王族にかしずくお仕着せの従僕。

The Prince himself is come from heav'n:

この王子さまこそ天から来られた方、

pomp is prized there.

その随身たちは貴ばれる。

With joy approach, O Christian wight,

喜びもておそばにはべれ、キリスト教徒たちよ、

Do homage to thy King.

あなたの王を仰ぎたてまつれ。

And highly praise his humble pomp,

こよなき賛美がそのつましい随身たちにあれ、

wich he from Heav'n doth bring.

王子さまが天からお連れあそばした者たちに。

text: Robert Southwell(c.1561–1595)

同じような詩ばっか書いてるなあ。

9. Spring Carol《春の賛歌》

Pleasure it is to hear iwis,

それを聞くのは確かに楽しいこと、

the Birdès sing,

歌う小鳥たち、

The deer in the dale,

緑したたる谷の鹿、*1

The sheep in the vale,

清水したたる谷の羊、

The corn springing.

芽吹く小麦。

God's purvayance

これは神がそなえられたもの、

For sustenance.

糧(かて)として

It is for man.

人のために。

Then we always to him give praise

それゆえに、わたしたちは常に主に賛美を献げ、

And thank him than.

主が与えられた以上に感謝を献げるのです。

*1 daleとvaleはどちらも谷という意味であまり違いはないが、しいて言えばdaleは開けた広い川谷、valeは長く細長い川谷というニュアンスがあるらしい。

text: William Cornysh(1465?-1523) ヘンリー八世時代の作曲家兼俳優兼詩人その他いろいろなマルチタレント。

全然関係ないけど、ヴィクトリア朝が舞台の『アンダー・ザ・ローズ』って漫画に「春の賛歌」ってサブタイトルがついてて、「きっと心あたたまる話なんだろうな」って思って読んだらハートフルボッコにされた。

10. Deo Gracias《神に感謝》

Deo gracias!

神に感謝!

Adam lay ibounden,

アダムは囚(とら)われ横たわっていた、

bounden in a bond;

縛(いまし)めのうちに囚われていた。

Four thousand winter

四千回もの冬を、

thought he not to long.

彼は長いとは思わなかった。

Deo gracias!

神に感謝!

And all was for an appil,

全ては一つの林檎から、

an appil that he tok,

彼が手にした林檎から始まった。

As clerkès finden

学者たちが解き明かした通り、

written in ther book.

ものの本にもそう書かれている。

Deo gracias!

神に感謝!

Ne had the appil takè ben,

その林檎が取られなかったら、

The appil takè ben,

その林檎が食べられなかったら、

Ne haddè never our lady

わたしたちの貴女(あなた)が、

A ben hevenè quene.

天の女王となることもなかった。

Blessèd be the time

祝されよ、

That appil takè was.

林檎が食べられた彼の時は。

Therefore we moun singen.

それゆえにわたしたちは歌わん、

Deo gracias!

神に感謝!と。

Deo gracias!

神に感謝!

text: 15世紀 作者不詳

詳しい解説はボリス・オード版の《アダムは囚われ横たわり》にて。

11. Recession: Hodie Christus Natus Est《退祭唱:この日キリストは生まれ給えり》

第一曲と全く同じだが、だんだん遠ざかって消えていくなどの演出がある。

tune: Benjamin Britten(1913-76)

英国音楽史が誇る天才ブリテンにより、ウェストミンスター大聖堂少年聖歌隊のために作曲された愛らしい連作集。なお、上梓された1942年は第二次世界大戦中。通称は《キャロルの祭典》としているが、《キャロルの典礼》と呼ぶこともある。イギリス独特のクリスマス時期の礼拝形式である『The Nine Lessons and Carols(9つの聖書日課とキャロル)』などのコンサート風礼拝を想定しているのかもしれない。

他の人による《キャロルの祭典》全訳&解説

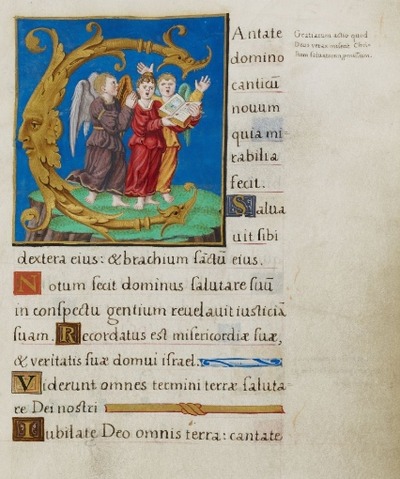

大英博物館所蔵「ヘンリー八世の典礼用詩編書」より詩編第96編(97編)

「C」の装飾イニシャル

Ensemble féminin de musique vocale de Lausanne & Marie-Hélène Dupard

収録アルバム: Oeuvres de Benjamin Britten

おまけ:スペインの合唱団によるバージョンだが、なぜかパーカッションが入っててちょっと雰囲気が違うの好き。ラッターの連作《ダンシング・デイ》が入ってるのもポイント高い。

Wolcum,

ようこそ!

Wolcum,

ようこそ!

Wolcum be thou hevenè king,

ようこそ、天の王よ

Wolcum Yole!

ようこそ、冬至祭!*1

Wolcum, born in one morning,

ようこそ、かの朝に生まれた方*2

Wolcum for whom we sall sing!

ようこそ、とかの方のために我らは歌わん

*Wolcum be ye, Stevene and Jon,

*ようこそ、聖ステファノと聖ヨハネ*3*4

**Wolcum, Innocentes eveyone,

**ようこそ、罪なきみどりごたち、*5

***Wolcum, Thomas marter one,

***ようこそ、殉教者トマス*6

*Wolcum be ye, good Newe Yere,

*ようこそ、良き新年よ*7

**Wolcum, Twelfth Day both in fere,

**ようこそ、祝祭日の十二日目よ*8

***Wolcum, seintes lese and dere,

***ようこそ、大小さまざまの聖人さまがた

Wolcum Yole!

ようこそ、冬至祭!

Wolcum,

ようこそ!

Candelmese,

聖燭祭よ、*9

Quene of bliss,

祝福の女王よ、*10

Wolcum bothe to more and lesse.

ようこそ、富める人も貧しい人も!

Wolcum,

ようこそ!

Wolcum,

ようこそ!

Wolcum be ye that are here.

ようこそ、ここにおられる方々

Wolcum Yole!

ようこそ、冬至祭!

Wolcum alle and make good cheer.

ようこそ皆さん、そして歓呼の声をあげよう

Wolcum alle another year.

ようこそ、全ての年よ

Wolcum Yole.

ようこそ、冬至祭、

Wolcum!

ようこそ!

*1 YoluはYuleのなまりとも、単に「やあ!」というかけ声ともとれる。Yule(ユール)はキリスト教以前に北欧にあった冬至の祭り。最も日照時間が短い冬至に、太陽の再生を祈る。キリスト教に取り入れられてから、キリストの生誕を記念するクリスマスとなった。ユールは現在でもクリスマスの別称として使われる。

*2 古くは日没から新しい日が始まるとされた。つまりクリスマスイブの夜はすでにクリスマス当日。なお、キリストは十字架にかけられ没した午後3時からの連想で、午前3時に生まれたとする俗信がある。

*3 使徒言行録に登場する、キリスト教最初の殉教者。12月26日の聖人。《善良な王様ウェンチェスラス》で詳述。

*4 27日の聖人、福音記者ヨハネ。《父の御言葉が人となる》で詳述。

*5 28日を記念日とする「聖なる嬰児(みどりご)たち」のこと。《コヴェントリーのキャロル》で詳述。

*6 29日の聖人、カンタベリーのトマス・ベケットを指す。《カンタベリーの至宝なるトマス》で詳述。

*7 クリスマスから数えて十二日目の1月6日は、クリスマス最後の日として盛大に祝った。また東方の博士たち来訪の祝日。

*8 キリスト教圏では、クリスマスから新年が始まると考えられた。

*9 被献日、マリアの清めの祝日とも。クリスマスから四十日目にマリアが神殿で産褥からの清めを受け、またイエスを奉献して(お宮参りのようなもの)預言者シメオンに祝福を受けた日として記念する。2月2日に定められているが、地域によってはこの日をクリスマス完全終了として、ツリーなどを燃やす。

*10 もちろん聖母マリアのこと。

text: 14世紀頃の作者不詳の英詩

3. There Is No Rose《かくも徳高き薔薇はない》

There is no rose of such virtu,

かくも徳高き薔薇はない、

As is the rose that bare Jesu.

イエスを生んだかの薔薇ほどには。

Alleluia.

アレルヤ。

For in this rose contained was

この薔薇の中の小さなすき間に、

Heaven and earth in litel space,

天地の全てがあるのだから。

Res miranda.

不思議なこと。

By that rose we may well see

この薔薇によってわたしたちは知るのです、

There be one God in persons three,

三つの存在であるひとつの神を。

Pares forma.

人の姿をそなえられた。

The aungels sungen the shepherds to:

天使たちが羊飼いに歌う、

Gloria in excelsis,

「いと高きところに栄光、

Gloria in excelsis Deo:

いと高き神に栄光があるように」。

Gaudeamus.

楽しもう。

Leave we all this worldly mirth,

わたしたちは全ての浮き世の歓楽を捨て、

And follow we this joyful birth;

この喜ばしい生誕につき従う。

Transeamus.

さあ行こう。

Alleluia.

アレルヤ、

Res miranda.

不思議なこと。

Pares forma.

人の姿をそなえられた。

Gaudeamus.

楽しもう。

Transeamus.

さあ行こう。

text: 1420年頃のキャロル。

詳しい内容は中世バージョンの方の記事に詳述。

4a. That Yonge Child《この幼い子が》

That yongë child

この幼い子が、

when it gan weep

すすり泣きを始めると、

With song she lulled him asleep:

かの方は歌声でもってなだめて寝かしつけた。

That was so sweet a melody

それは甘く優しいメロディで、

It passèd alle minstrelsy.

どんな吟遊詩人をもしのいでいた。

The nightingalë sang also:

小夜啼鶯(ナイチンゲール)も歌うけれど、

Her song is hoarse

その歌声は耳ざわりで、

and nought thereto:

その上何の意味もない。

Whoso attendeth to her song

そんな歌に耳を傾けようとして、

And leaveth the first

さっさと出ていってしまう、

then doth he wrong.

そんなことをする人はまちがっているよ。

text: 14世紀頃の作者不詳の詩

ナイチンゲール「解せぬ」

4b. Balulalow《バルラロウ》

O my deare hert, young Jesu sweit,

わが愛しの、幼く愛らしいイエスよ、

Prepare thy creaddil in my spreit,

あなたに用意されたゆりかごはわたしのまごころの中。*1

And I sall rock thee to my hert,

わたしの胸のそばであなたをゆらしてあげましょう。*2

And never mair from thee depart.

わたしはあなたから決して離れないわ。*3

But I sall praise thee evermoir

わたしはあなたをとこしえにたたえます、

With sanges sweit unto thy gloir;

あなたの栄光をたたえて甘く歌うことで。

The knees of my hert sall I bow,

わたしの心はへりくだる、

sall I bow,

へりくだり、

And sing that richt Balulalow!

この善きバルラロウを歌いましょう!

lu-la-low,

ルラ・ロ、

lu-la-low, la-low!

ルラ・ロ、ラ・ロと!

*1 spreit=spirite 前に腕と訳してたが何とまちがえてたんだろう。

*2 母親の鼓動を聞かせると赤ん坊は安心して寝付きやすいと言われる。

*3 イエスが十字架にかけられたとき、弟子たちはちりぢりに逃げだしたが、母マリアと女たちは最後までイエスのそばにつきそっていた。

text: 16世紀のスコットランドの詩。James、John、RobertらWedderburn兄弟により1567年に編集された歌集に初出。

バルラロウはスコットランド語で「子守歌」のこと。どことなく物悲しいメロディなのは、やがて十字架にかけられて死ぬわが子の運命を嘆いているため。

5. As Dew In April《四月の露のように》

I sing of a maiden

わたしは歌う、ひとりのおとめを

That is makèles:

たぐい無きかのひとを。

King of all Kings

王の中の王が、

To her son she ches.

人の子となられるために彼女を選ばれた。

He came also stille,

彼はひそやかに来た、

There his moder was,

み母のもとに。

As dew in Aprile

四月の露が

That falleth on the grass.

若草の上に落ちるように。

He came also stille,

彼はひそやかに来た、

There his moder was,

み母のもとに。

As dew in Aprile

四月の露が

That falleth on the flour.

花の上に落ちるように。

He came also stille,

彼はひそやかに来た、

There his moder was,

み母のもとに。

As dew in Aprile

四月の露が

That falleth on the spray.

小枝の上に落ちるように。

Moder and mayden was,

母にしておとめであった

never none but she:

彼女にならぶものはあるまい。

Well may such a lady

かくも高貴な女にこそふさわしい、

Goddes moder be.

神の母となられるのには。

text: 1400年代の作者不詳の詩

6. This Little Babe《この小さなみどりごは》

This little Babe so few days old,

この産まれてまもないみどりごは、

Is come to rifle Satan's fold;

サタンの大軍を撃ち倒すために来られた。*1

All hell doth at his presence quake,

地獄は彼ゆえに揺れ動く、

Though he himself for cold do shake;

それなのに彼自身は寒さに震えている。

For in this weak unarmèd wise

このか弱い武器も持たぬ腕で、

The gates of hell he will surprise.

地獄の門を驚かすだろう。

With tears he fights and wins the field,

彼は涙でもって戦われ、戦場で勝たれる。

His naked breast stands for a shield;

裸の胸が盾となる。

His battering shot are babish cries,

彼の大砲は泣き声、

His arrows looks of weeping eyes,

彼の矢は泣き濡れたまなざし、

His martial ensigns Cold and Need,

彼の戦旗は寒さと貧しさ、

And feeble Flesh his warrior's steed.

貧弱な身体が彼の軍馬。

His camp is pitchèd in a stall,

彼の陣営は馬屋に張られる、

His bulwark but a broken wall;

だがその砦はひび割れた壁。

The crib his trench, hay stalks his stakes;

飼い葉桶が彼の塹壕(ざんごう)、干し草の山が彼の柱、

Of shepherds he his muster makes;

羊飼いらが彼の呼応に奮い立つ。

And thus, as sure his foe to wound,

かくしてまことに敵どもは痛めつけられる、

The angels' trumps alarum sound.

天使のラッパが戦の合図となる。

My soul, with Christ join thou in fight;

わたしの魂よキリストにつらなりて戦え、

Stick to the tents that he hath pight.

彼が据えられた天幕の杭として

Within his crib is surest ward;

城の中庭なるその飼い葉桶の中で。

This little Babe will be thy guard.

この小さなみどりごがあなたの守り手、

If thou wilt foil thy foes with joy,

あなたが喜び勇んで敵をくじくのなら、*2

then flit not from this heavenly Boy.

この天の幼子から追い放たれることはないだろう。

*1 rifleはライフル銃のライフルだが、ライフル銃が登場したのは19世紀世紀から。16世紀のライフルとは、ぶんどるという意味の他、何かを強い力でぶっとばすという意味がある。

*2 自分の魂に向かって呼びかけている。

text: Robert Southwell(c.1561–1595)

7. Interlude《間奏曲》

8. In Freezing Winter Night《凍てつく冬の夜に》

Behold, a silly tender babe,

見よ、あどけなくもか弱きみどりごを、

In freezing winter night,

凍てつく冬の夜に

In homely manger trembling lies.

つつましい飼い葉桶の中に震えて眠るとは、

Alas, a piteous sight!

悲しきかな、憐れな眺めかな!

The inns are full; no man will yield

はたごはいっぱいで、譲ってくれる人もいない、

This little pilgrim bed.

この小さな巡礼者のための寝床を。

But forced he is with silly beasts

哀れなけだものたちと共にすることを強いられる、

In crib to shroud his head.

うまぶねの中に、そのこうべを覆うものとして。

This stable is a Prince's court,

この馬小屋は王子さまの宮廷、

This crib his chair of State;

このうまぶねは玉座の椅子、

The beasts are parcel of pomp,

けものたちは王子の行進につき従う群れ、

The wooden dish his plate.

木皿の食事が王子さまのご馳走、

The persons in that poor attire

貧しい身なりの人は、

His royal liveries wear;

王族にかしずくお仕着せの従僕。

The Prince himself is come from heav'n:

この王子さまこそ天から来られた方、

pomp is prized there.

その随身たちは貴ばれる。

With joy approach, O Christian wight,

喜びもておそばにはべれ、キリスト教徒たちよ、

Do homage to thy King.

あなたの王を仰ぎたてまつれ。

And highly praise his humble pomp,

こよなき賛美がそのつましい随身たちにあれ、

wich he from Heav'n doth bring.

王子さまが天からお連れあそばした者たちに。

text: Robert Southwell(c.1561–1595)

同じような詩ばっか書いてるなあ。

9. Spring Carol《春の賛歌》

Pleasure it is to hear iwis,

それを聞くのは確かに楽しいこと、

the Birdès sing,

歌う小鳥たち、

The deer in the dale,

緑したたる谷の鹿、*1

The sheep in the vale,

清水したたる谷の羊、

The corn springing.

芽吹く小麦。

God's purvayance

これは神がそなえられたもの、

For sustenance.

糧(かて)として

It is for man.

人のために。

Then we always to him give praise

それゆえに、わたしたちは常に主に賛美を献げ、

And thank him than.

主が与えられた以上に感謝を献げるのです。

*1 daleとvaleはどちらも谷という意味であまり違いはないが、しいて言えばdaleは開けた広い川谷、valeは長く細長い川谷というニュアンスがあるらしい。

text: William Cornysh(1465?-1523) ヘンリー八世時代の作曲家兼俳優兼詩人その他いろいろなマルチタレント。

全然関係ないけど、ヴィクトリア朝が舞台の『アンダー・ザ・ローズ』って漫画に「春の賛歌」ってサブタイトルがついてて、「きっと心あたたまる話なんだろうな」って思って読んだらハートフルボッコにされた。

10. Deo Gracias《神に感謝》

Deo gracias!

神に感謝!

Adam lay ibounden,

アダムは囚(とら)われ横たわっていた、

bounden in a bond;

縛(いまし)めのうちに囚われていた。

Four thousand winter

四千回もの冬を、

thought he not to long.

彼は長いとは思わなかった。

Deo gracias!

神に感謝!

And all was for an appil,

全ては一つの林檎から、

an appil that he tok,

彼が手にした林檎から始まった。

As clerkès finden

学者たちが解き明かした通り、

written in ther book.

ものの本にもそう書かれている。

Deo gracias!

神に感謝!

Ne had the appil takè ben,

その林檎が取られなかったら、

The appil takè ben,

その林檎が食べられなかったら、

Ne haddè never our lady

わたしたちの貴女(あなた)が、

A ben hevenè quene.

天の女王となることもなかった。

Blessèd be the time

祝されよ、

That appil takè was.

林檎が食べられた彼の時は。

Therefore we moun singen.

それゆえにわたしたちは歌わん、

Deo gracias!

神に感謝!と。

Deo gracias!

神に感謝!

text: 15世紀 作者不詳

詳しい解説はボリス・オード版の《アダムは囚われ横たわり》にて。

11. Recession: Hodie Christus Natus Est《退祭唱:この日キリストは生まれ給えり》

第一曲と全く同じだが、だんだん遠ざかって消えていくなどの演出がある。

tune: Benjamin Britten(1913-76)

英国音楽史が誇る天才ブリテンにより、ウェストミンスター大聖堂少年聖歌隊のために作曲された愛らしい連作集。なお、上梓された1942年は第二次世界大戦中。通称は《キャロルの祭典》としているが、《キャロルの典礼》と呼ぶこともある。イギリス独特のクリスマス時期の礼拝形式である『The Nine Lessons and Carols(9つの聖書日課とキャロル)』などのコンサート風礼拝を想定しているのかもしれない。

他の人による《キャロルの祭典》全訳&解説

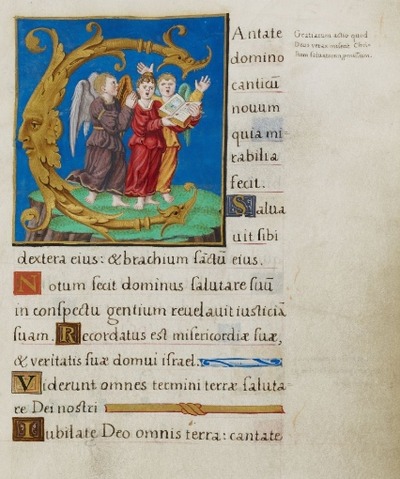

大英博物館所蔵「ヘンリー八世の典礼用詩編書」より詩編第96編(97編)

「C」の装飾イニシャル

Ensemble féminin de musique vocale de Lausanne & Marie-Hélène Dupard

収録アルバム: Oeuvres de Benjamin Britten

おまけ:スペインの合唱団によるバージョンだが、なぜかパーカッションが入っててちょっと雰囲気が違うの好き。ラッターの連作《ダンシング・デイ》が入ってるのもポイント高い。