数学SUGEEEEEEEEってなる話聞かせて

http://blog.livedoor.jp/nwknews/archives/4249561.html

よく話題になる確率の問題を集めてみる

http://blog.livedoor.jp/nwknews/archives/4126636.html

数学大好きな俺に数学のSUGEEEEってなる事教えてくれ+雑学

http://blog.livedoor.jp/nwknews/archives/4057285.html

物理・数学で面白い雑学教えて

http://blog.livedoor.jp/nwknews/archives/4041832.html

数学の興味深い話

http://blog.livedoor.jp/nwknews/archives/4421306.html

前回の議論では多数のコメントを頂きありがとうございます。

議題に対する色んな意見があがってまとめてて楽しいです。

今回は政治的な議題ではなく哲学的な議題で議論を展開してみたいと思います。

哲学ニュースで取り上げて欲しい議題も募集しています!

2:名も無き哲学者:2014-03-05 20:06:21 ID:NqDqIPQ50

開けるドアは変えても変えんでも確率は一緒

11:名も無き哲学者:2014-03-05 20:27:12 ID:KljK.KE60

当たる確率は1/3から1/2に上昇するだろ

25:名も無き哲学者:2014-03-05 20:46:05 ID:XsNE6PB40

モンティホールは、回答を変えるかで実際に試行を重ねるとはっきりと差が出る。怪しい伝説でやってたね。

最初の問題が1/3で、扉を開けた後が1/2の確率になるから当たり前なんだけど…出題者が答えを知っててハズレを開けるのがミソ。

33:名も無き哲学者:2014年03月05日 21:06 ID:DD5QQuwS0

モンティーホール問題の確率は、この条件だと「変えると2/3で当たり」だぞ。

確率に関係する場合分けをすると、

1、最初に選んだ扉が当たりの場合(確率:1/3)

残りの扉は「外れ2」。

司会者がどちらを開けようが残りの扉は必ず外れ。

この場合、「"司会者が外れを開けた後に扉を変える"と必ず外れになる」

2、最初に選んだ扉が外れの場合(確率:2/3)

残りの扉は「外れ1、当たり1」。

この中から司会者が必ず外れを開けてくれるので、残っている扉は必ず当たり。

この場合、「"司会者が外れを開けた後に扉を変える"と必ず当たりになる」

1,2より、「司会者が外れを開けた後に扉を変える」と「外れの確率1/3、当たりの確率2/3」になる。

47:名も無き哲学者:2014-03-05 21:40:13 ID:EN4fDinu0

モンティ・ホール問題は扉が100枚あったとすると

・プレイヤーがたとえば最初45番の扉を選んだとする

・司会者がヒントを出すと言って、プレイヤーが選ばなかった扉を1番から順に開けてハズレであることを見せていくが、なぜか61番だけは開けなかった

・残った扉は45番と61番。さあ今なら変更できます。どちらを選ぶ?

ということになる。

これなら、そりゃ変えた方がいいと誰でもわかる。

69:名も無き哲学者:2014年03月05日 22:46 ID:wKVSzb7s0

モンティ・ホール問題は1000個の扉でやったら分かりやすい

これは理論的というよりも現実的な話

純粋に現実と隔てられた理論を構築するなら、扉を変えても確率は変わらないという理論を、確率の定義から作ることは出来るだろう(現実に沿わない理論を妥当な論理によって作れる)。

でも1000個のとき変えたほうがいいことは明らか。

78:名無し:2014-03-05 23:27:08

モンティホールは1/3が1/2になるから選択を変えたほうが良い

という理屈なら、最初に選んだ選択が正解の確率も1/2になってるから変えようが変えまいが同じってことになる

この問題の本質はそうじゃない

選択を変えると正解の確率が2倍になるという驚きが面白いんじゃないか

最初に選んだドアが正解の確率は1/3

最初に選んだドア以外が正解の確率は2/3

つまり選択を変えると正解確率が2倍になる

3:名も無き哲学者:2014-03-05 20:08:42 ID:NqDqIPQ50

4年と10年

59:名も無き哲学者:2014-03-05 22:22:49 ID:uyPbsb7E0

トランプの問題は3枚引こうが引くまいが25%のままで変わらずだと思う。

68:名も無き哲学者:2014-03-05 22:46:17

※59

「1枚カードを箱の中に入れた後、51枚を開けてダイヤ13枚、ハート12枚、スペード13枚、クラブ13枚でした。箱の中のカードのダイヤの確率は?」

という問題でも「25%」になるなら、「確率」の考え方の違いだけ。

「0%」になるなら、こういう場合の確率の計算の仕方をもう一回勉強してくるといいかと。

73:名も無き哲学者:2014-03-05 23:02:39

トランプの問題は10/49

あらかじめ引いたやつでもトランプの4枚目でも同じ

双子のパラドックスは、兄が引き返して慣性系を移るときに弟が歳をとる

79:名も無き哲学者:2014-03-05 23:35:06

トランプの問題はどこかの赤本で解答が「1/4」とされていたが

その解答は間違いで、この出題においては正解は「10/49」で正しい

赤本の誤答のせいで1/4と思っている人がいるがそっちは間違い

89:名無し:2014-03-06 00:43:49

トランプの問題の答えは10/49

数学系の問題は面白いし今後もお願いします

76:空缶:2014-03-05 23:04:49

>「全能者は<自分が持ち上げることのできない石>を作ることができるか」

匠と呼ばれる存在が自分の技術に自惚れるあまり、

自分でも抜け出せないほど巧妙な迷路は作れるものかと試してみた。

結果、彼はいまだに迷路の中を徘徊しており、すっかり気がふれてしまっている。

彼こそがデミウルゴス。

そしてその迷路こそこの世界に他ならないとディックが言ってた。

80:名も無き哲学者:2014-03-05 23:38:46

全能なんだから自分を全能でなくすこともできるから

86:名も無き哲学者:2014-03-06 00:31:08

まず全能の定義やでな

ほんとになんでもできるならそもそも、ちんまい人間の想像の域なぞ遥かに超える思考と技術と概念があるだろ

俺たちの頭にはあっても、全能者自身のそこにパラドックスがあるとは限らん

90:空缶:2014-03-06 00:52:12

全能者問題は何のパラドクスも含んでないと考える。

・石を作らない場合

「俺の全能性が損なわれるからやだ!」という、たんなる選択の問題。

・石を作る場合

「しゃあねぇな作ればいいんだろ!はいもう全能じゃないよ。どーしてくれんだよ?」

8:名無しのはーとさん:2014-03-05 20:22:52 ID:NhzO8b5U0

ある町のできごとって、これホテルのおっさんの金減ってるやん、矛盾じゃねーだろ

13:名も無き哲学者:2014-03-05 20:30:46 ID:lwdbVm.G0

※8

金は減ってない。なぜなら、そもそもホテル代金が生じてないから自分の金じゃない。

全員債権失って債務も無くなってるから、全債権が相殺契約(債権放棄契約)されたのと同じ状態。よくあること。

19:名も無き哲学者:2014-03-05 20:38:18 ID:Gs8LOvNO0

※13

実は代金取立手形の裏書と仕組みが一緒なんだよな、これ

24:名も無き哲学者:2014-03-05 20:45:02 ID:sjBj.Ht20

ある町のできごとは、債権を失って実際は貧しくなっているという引っ掛け問題

中央銀行から借りてる金は借金だが、全部返すとエライことになる

41:名も無き哲学者:2014-03-05 21:29:34 ID:OCXRiEi90

モンティホール

残っているドアを開けるべき、なぜなら3分の1から2分の1へ。

囚人のジレンマ

10年10年。ミクロの基本なので割愛

トランプ

16分の13。数学の問題なので割愛。

全能

これは答えなし。言葉遊び。いかなる解釈も可能。

ある町の出来事

これ回答間違えてる。答えはホテルの主人が損をした。なぜなら遊女が借金を返済してることになっているので、遊女に貸していた金が帰ってこない。

もしくはこの町のプ金がプラスマイナス0。

疲れたから終わり

45:名も無き哲学者:2014-03-05 21:38:47 ID:OCXRiEi90

米41

ある町の出来事の追記

一番の間違えは旅人がホテル?の人に一度金をわたしたところがポイント。部屋を借りてない借りた以前に、もうホテル?の人使っちゃってるからね

9:名無しさん:2014-03-05 20:25:29 ID:p5Wv.1M20

海賊のやつは、自分に95枚、次の奴に0枚、次の次の奴に1枚、

次の次の次の奴に0枚、次の次の次の次の奴に1枚、

以下交互に0、1枚だっけ?

10:※9:2014-03-05 20:26:12 ID:p5Wv.1M20

自分に96枚だった

30:名も無き哲学者:2014-03-05 20:55:37 ID:nhtTmPwp0

双子のパラドックスは意味不明だな

特殊相対性理論で時間が遅れるのはあくまで加速度の影響だから、等速直線運動している地球は時間変化なし

34:名も無き哲学者:2014年03月05日 21:07 ID:lwdbVm.G0

ホテルのやつは2ドル足すんじゃなくてひく

残り2ドルはホテル側が払わなければいけない

38:名も無き哲学者:2014年03月05日 21:14 ID:809ghl6H0

ホテルの問題でのポイントは支払った27枚の内にボーイの利益2枚が含まれているということ

消えた1枚、というよりかは消えた"3枚"なんだな

40:名も無き哲学者:2014-03-05 21:26:47 ID:TsDUY62V0

1ドル問題は有名だな

(10×3-5)÷3=8.333…

{8.333…+(5-2×3)}×3=27.999…

27.999…+2=29.999…

正解↑

(30-5-2)÷3≠30÷3-(5-2)÷3・・・?

?が等号で結ばれると

23/3=10-3/3

7.666…=9になっちゃうからな

問題文↑

42:名も無き哲学者:2014-03-05 21:31:16 ID:Jh7yAYaI0

川わたり

ヤギを対岸に連れてく

オオカミを対岸につれていきヤギと一緒に戻る

キャベツを対岸へ

ヤギを対岸へ

■面白いパラドックス・論理問題募集中!

6:名も無き哲学者:2014-03-05 20:19:22 ID:Q2.F71.z0

クレタ人のパラドクスは

嘘つきといってる人がクレタ人の自覚がないんだな

オタクがオタク批判するようなもの

14:名も無き哲学者:2014-03-05 20:31:17 ID:8MNJ9Kof0

※6

何言ってるのか分からん。

クレタ人のパラドックス読んでクレタ人が自分はうそつきではないという前提なんてどこ読めば分かるのか。

このパラドックスの本質わかってる?

15:絶望的名無しさん:2014-03-05 20:31:18 ID:KMwMG.2x0

オタクがオタク批判すると、どう論理的に矛盾するの??

17:名も無き哲学者:2014-03-05 20:34:58 ID:Q2.F71.z0

「クレタ人は嘘つきだ」(ま、俺は違うがな)←実はクレタ人

22:名も無き哲学者:2014-03-05 20:43:52 ID:8MNJ9Kof0

※17

いやだからそれが間違いだろ。

「クレタ人は嘘つきだ」←クレタ人

真ならばこのクレタ人は嘘つきでないので矛盾する

偽ならばこのクレタ人は嘘つきであるなのでこの文章は正しい。

正しいのならこの文章を言ったクレタ人は嘘つきではない矛盾する。

って話じゃん。

このクレタ人が自分の事嘘つきだと思っているのかどうかはこのパラドックスの肝ではないしなによりこの情報からではわからん。

77:名も無き哲学者:2014-03-05 23:20:32

難題のパラドックス

それはずばり

ドッペルゲンガーを世界が作り出すとして本当に3人でおさまるのか?DNA配列とは何千兆と存在すると言われてるが

はてさて世界が本当に自分と酷似した人間を3人も生み出すにはパラドックス理論としてはどうなんだろうか?

気になったが難しい計算になるな

万が一4人になったり2人になったりしたらそれはそれで面白いし確率操作としても面白いな

81:名も無き哲学者:2014-03-05 23:57:51

とある本からの引用

---------------------------------------

この問題は、次のうちどの種類の問題でしょうか。

A.パズル(正解が一つだけに決まる問題)

B.ジレンマ(互いに矛盾した正解が二つ以上ある問題)

C.パラドクス(正解が一つもない問題)

----------------------------------------

正解が0個の場合、1個の場合、2個以上の場合の三つ場合に分けて考える。

■正解が0の場合・・・この問題はパズルでもジレンマでもなくパラドクスなので、正解はCだけとなる。しかしこれは「正解はない(0個)」という仮定に反するから矛盾。

■正解が1個の場合・・・この問題はジレンマでもパラドクスでもなくパズルなので、正解はAだけとなる。これは理屈にあっている。

■正解が2個以上の場合・・・この問題はパズルでもパラドクスでもなくジレンマなので、正解はBだけとなる。しかしそうするとこの問題がBというただ1個の答えを持つパズルだったことになるから矛盾している。

したがって正解はA。この問題は「ジレンマ」でも「パラドクス」でもなく「パズル」である。

83:名も無き哲学者:2014-03-05 23:59:48

「ウィトゲンシュタインのパラドックス」

例1)

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 A

例2)

ゆうこ りょうこ れいこ さちこ まんA

Aに入るのは?

我々の共通的な感覚では、22と答えてしまいがちだが、

しかし、24や「まんた」かもしれない。

なぜなら20を超えると4づつ増えるという規則や、あるいは、

初めに「ま」がつく文字は語尾は「た」という規則があると

考えられるからである。

論理的には22も24も同等の説得力を持つ。

論理的にはどちらが正しいかは決まっているとは言えない。

我々が勝手に一つの規則を盲目的に前提としているのである。

我々は、論理抜きに、あらゆる言語コミュニケーションにおいて

無限に存在している規則の中から、ある一つだけの規則だけを無根拠に

前提として共有している。

【画像】どんな女の子も一瞬でダサくなる方法見つけたwwww

エナジードリンク系に騙されてる奴らは本物の低脳だよなwwwwww

都道府県をアニメの舞台で埋めろ

【閲覧注意】不思議な集落~閉ざされた村~

【閲覧注意】面白半分で絶対にやってはいけない行為

俺が異世界に行った話をする

【画像あり】日本の秘境

2ちゃんで最も有名なコピペってなんだろ

ニュートンプレス (2011-03-28)

売り上げランキング: 85,935

議題に対する色んな意見があがってまとめてて楽しいです。

今回は政治的な議題ではなく哲学的な議題で議論を展開してみたいと思います。

哲学ニュースで取り上げて欲しい議題も募集しています!

モンティ・ホール問題

「プレイヤーの前に3つのドアがあって、1つのドアの後ろには景品の新車が、2つのドアの後ろにはヤギ(はずれを意味する)がいる。プレイヤーは新車のドアを当てると新車がもらえる。プレイヤーが1つのドアを選択した後、モンティが残りのドアのうちヤギがいるドアを開けてヤギを見せる。

ここでプレイヤーは最初に選んだドアを、残っている開けられていないドアに変更してもよいと言われる。プレイヤーはドアを変更すべきだろうか?」

ゲームのルール

(1) 3つのドア (A, B, C) に(景品、ヤギ、ヤギ)がランダムに入っている。

(2) プレイヤーはドアを1つ選ぶ。

(3) モンティは残りのドアのうち1つを必ず開ける。

(4) モンティの開けるドアは、必ずヤギの入っているドアである。

(5) モンティはプレーヤーにドアを選びなおしてよいと必ず言う。

http://ja.wikipedia.org/wiki/モンティ・ホール問題

2:名も無き哲学者:2014-03-05 20:06:21 ID:NqDqIPQ50

開けるドアは変えても変えんでも確率は一緒

11:名も無き哲学者:2014-03-05 20:27:12 ID:KljK.KE60

当たる確率は1/3から1/2に上昇するだろ

25:名も無き哲学者:2014-03-05 20:46:05 ID:XsNE6PB40

モンティホールは、回答を変えるかで実際に試行を重ねるとはっきりと差が出る。怪しい伝説でやってたね。

最初の問題が1/3で、扉を開けた後が1/2の確率になるから当たり前なんだけど…出題者が答えを知っててハズレを開けるのがミソ。

33:名も無き哲学者:2014年03月05日 21:06 ID:DD5QQuwS0

モンティーホール問題の確率は、この条件だと「変えると2/3で当たり」だぞ。

確率に関係する場合分けをすると、

1、最初に選んだ扉が当たりの場合(確率:1/3)

残りの扉は「外れ2」。

司会者がどちらを開けようが残りの扉は必ず外れ。

この場合、「"司会者が外れを開けた後に扉を変える"と必ず外れになる」

2、最初に選んだ扉が外れの場合(確率:2/3)

残りの扉は「外れ1、当たり1」。

この中から司会者が必ず外れを開けてくれるので、残っている扉は必ず当たり。

この場合、「"司会者が外れを開けた後に扉を変える"と必ず当たりになる」

1,2より、「司会者が外れを開けた後に扉を変える」と「外れの確率1/3、当たりの確率2/3」になる。

47:名も無き哲学者:2014-03-05 21:40:13 ID:EN4fDinu0

モンティ・ホール問題は扉が100枚あったとすると

・プレイヤーがたとえば最初45番の扉を選んだとする

・司会者がヒントを出すと言って、プレイヤーが選ばなかった扉を1番から順に開けてハズレであることを見せていくが、なぜか61番だけは開けなかった

・残った扉は45番と61番。さあ今なら変更できます。どちらを選ぶ?

ということになる。

これなら、そりゃ変えた方がいいと誰でもわかる。

69:名も無き哲学者:2014年03月05日 22:46 ID:wKVSzb7s0

モンティ・ホール問題は1000個の扉でやったら分かりやすい

これは理論的というよりも現実的な話

純粋に現実と隔てられた理論を構築するなら、扉を変えても確率は変わらないという理論を、確率の定義から作ることは出来るだろう(現実に沿わない理論を妥当な論理によって作れる)。

でも1000個のとき変えたほうがいいことは明らか。

78:名無し:2014-03-05 23:27:08

モンティホールは1/3が1/2になるから選択を変えたほうが良い

という理屈なら、最初に選んだ選択が正解の確率も1/2になってるから変えようが変えまいが同じってことになる

この問題の本質はそうじゃない

選択を変えると正解の確率が2倍になるという驚きが面白いんじゃないか

最初に選んだドアが正解の確率は1/3

最初に選んだドア以外が正解の確率は2/3

つまり選択を変えると正解確率が2倍になる

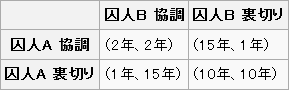

囚人のジレンマ

共同で犯罪を行ったと思われる囚人A、Bを自白させる為、警官は2人に以下の条件を伝えた。

●もし、お前らが2人とも黙秘したら、2人とも懲役2年だ。

●だが、お前らのうち1人だけが自白したらそいつはその場で釈放してやろう(つまり懲役0年)。この場合自白しなかった方は懲役10年だ。

●ただし、お前らが2人とも自白したら、2人とも懲役5年だ。

この時、2人の囚人は共犯者と協調して黙秘すべきか、それとも共犯者を裏切って自白すべきか、というのが問題である。 なお彼ら2人は別室に隔離される等しており、2人の間で強制力のある合意を形成できない 状況におかれているとする。 (例えば自分だけが釈放されるように相方を脅迫したり、二人共黙秘するような契約書をかわしたりする事はできないと言う事)。

囚人A、Bの行動と懲役の関係を表(利得表と呼ばれる)にまとめると、以下のようになる。 表内の(○年、△年)は囚人A、Bの懲役がそれぞれ○年、△年である事を意味する。 たとえば表の右上の欄はA、Bがそれぞれ協調・裏切りを選択した場合、A、Bの懲役がそれぞれ10年、0年である事を意味する。

http://ja.wikipedia.org/wiki/囚人のジレンマ

3:名も無き哲学者:2014-03-05 20:08:42 ID:NqDqIPQ50

4年と10年

トランプの確率問題

ジョーカーを除いたトランプ52枚の中から1枚のカードを抜き出し、表を見ないで箱の中にしまった。

そして、残りのカードをよく切ってから3枚抜き出したところ、3枚ともダイアであった。

このとき、箱の中のカードがダイヤである確率はいくらか。

59:名も無き哲学者:2014-03-05 22:22:49 ID:uyPbsb7E0

トランプの問題は3枚引こうが引くまいが25%のままで変わらずだと思う。

68:名も無き哲学者:2014-03-05 22:46:17

※59

「1枚カードを箱の中に入れた後、51枚を開けてダイヤ13枚、ハート12枚、スペード13枚、クラブ13枚でした。箱の中のカードのダイヤの確率は?」

という問題でも「25%」になるなら、「確率」の考え方の違いだけ。

「0%」になるなら、こういう場合の確率の計算の仕方をもう一回勉強してくるといいかと。

73:名も無き哲学者:2014-03-05 23:02:39

トランプの問題は10/49

あらかじめ引いたやつでもトランプの4枚目でも同じ

双子のパラドックスは、兄が引き返して慣性系を移るときに弟が歳をとる

79:名も無き哲学者:2014-03-05 23:35:06

トランプの問題はどこかの赤本で解答が「1/4」とされていたが

その解答は間違いで、この出題においては正解は「10/49」で正しい

赤本の誤答のせいで1/4と思っている人がいるがそっちは間違い

89:名無し:2014-03-06 00:43:49

トランプの問題の答えは10/49

数学系の問題は面白いし今後もお願いします

10/49派による解答・解説集

http://d.hatena.ne.jp/daiya591/00000002

全能のパラドックス

「全能者は<自分が持ち上げることのできない石>を作ることができるか」

http://ja.wikipedia.org/wiki/全能のパラドックス

76:空缶:2014-03-05 23:04:49

>「全能者は<自分が持ち上げることのできない石>を作ることができるか」

匠と呼ばれる存在が自分の技術に自惚れるあまり、

自分でも抜け出せないほど巧妙な迷路は作れるものかと試してみた。

結果、彼はいまだに迷路の中を徘徊しており、すっかり気がふれてしまっている。

彼こそがデミウルゴス。

そしてその迷路こそこの世界に他ならないとディックが言ってた。

80:名も無き哲学者:2014-03-05 23:38:46

全能なんだから自分を全能でなくすこともできるから

86:名も無き哲学者:2014-03-06 00:31:08

まず全能の定義やでな

ほんとになんでもできるならそもそも、ちんまい人間の想像の域なぞ遥かに超える思考と技術と概念があるだろ

俺たちの頭にはあっても、全能者自身のそこにパラドックスがあるとは限らん

90:空缶:2014-03-06 00:52:12

全能者問題は何のパラドクスも含んでないと考える。

・石を作らない場合

「俺の全能性が損なわれるからやだ!」という、たんなる選択の問題。

・石を作る場合

「しゃあねぇな作ればいいんだろ!はいもう全能じゃないよ。どーしてくれんだよ?」

ある町の出来事

ときは8月、黒海沿岸の町。雨にぬれる小さな町は活気がなく、すっかり寂れていた。

人々は借金を抱えて苦しい生活をしているのだ。

その町へ、一人の旅人がやってきた。そして町に一つしかないホテルに入ると、

受付のカウンターに100ユーロ紙幣を置き、部屋を選ぶために2階へ上がって行った。

ホテルの主人は100ユーロ紙幣をひっつかんで、借金返済のために肉屋へ走った。

肉屋は同じ紙幣を持って養豚業者へ走り、100ユーロの借金を返した。

養豚業者はその紙幣を握ると、つけにしてある餌代と燃料代を払うために販売業者に走った。

販売業者は100ユーロ紙幣を手にすると、この厳しいご時世にもかかわらず、つけでお相手をしてくれる

町の遊女に返そうと彼女のもとに走った。遊女は100ユーロ紙幣を懐にしてホテルに走り、

たびたびカモを連れこんだホテルに借りていた部屋代を返済した。

ホテルの主人は、その100ユーロを受け取ると、紙幣をカウンターの元の位置に置いた。

ちょうどそのとき、部屋をチェックして2階から降りてきた旅人が、どの部屋も気に入らないと云って

100ユーロ紙幣をポケットにしまいこみ、町を出て行った。

誰も稼いでないけど、町中の誰もが借金を返し終わり、町は活気を取り戻した。

8:名無しのはーとさん:2014-03-05 20:22:52 ID:NhzO8b5U0

ある町のできごとって、これホテルのおっさんの金減ってるやん、矛盾じゃねーだろ

13:名も無き哲学者:2014-03-05 20:30:46 ID:lwdbVm.G0

※8

金は減ってない。なぜなら、そもそもホテル代金が生じてないから自分の金じゃない。

全員債権失って債務も無くなってるから、全債権が相殺契約(債権放棄契約)されたのと同じ状態。よくあること。

19:名も無き哲学者:2014-03-05 20:38:18 ID:Gs8LOvNO0

※13

実は代金取立手形の裏書と仕組みが一緒なんだよな、これ

24:名も無き哲学者:2014-03-05 20:45:02 ID:sjBj.Ht20

ある町のできごとは、債権を失って実際は貧しくなっているという引っ掛け問題

中央銀行から借りてる金は借金だが、全部返すとエライことになる

41:名も無き哲学者:2014-03-05 21:29:34 ID:OCXRiEi90

モンティホール

残っているドアを開けるべき、なぜなら3分の1から2分の1へ。

囚人のジレンマ

10年10年。ミクロの基本なので割愛

トランプ

16分の13。数学の問題なので割愛。

全能

これは答えなし。言葉遊び。いかなる解釈も可能。

ある町の出来事

これ回答間違えてる。答えはホテルの主人が損をした。なぜなら遊女が借金を返済してることになっているので、遊女に貸していた金が帰ってこない。

もしくはこの町のプ金がプラスマイナス0。

疲れたから終わり

45:名も無き哲学者:2014-03-05 21:38:47 ID:OCXRiEi90

米41

ある町の出来事の追記

一番の間違えは旅人がホテル?の人に一度金をわたしたところがポイント。部屋を借りてない借りた以前に、もうホテル?の人使っちゃってるからね

3囚人問題

ある監獄にA、B、Cという3人の囚人がいて、それぞれ独房に入れられている。罪状はいずれも似たりよったりで、近々3人まとめて処刑される予定になっている。ところが恩赦が出て3人のうち1人だけ助かることになったという。誰が恩赦になるかは明かされておらず、それぞれの囚人が「私は助かるのか?」と聞いても看守は答えない。

囚人Aは一計を案じ、看守に向かってこう頼んだ。「私以外の2人のうち少なくとも1人は死刑になるはずだ。その者の名前が知りたい。私のことじゃないんだから教えてくれてもよいだろう?」すると看守は「Bは死刑になる」と教えてくれた。それを聞いた囚人Aは「これで助かる確率が1/3から1/2に上がった」とひそかに喜んだ。果たして囚人Aが喜んだのは正しいか?

http://ja.wikipedia.org/wiki/3囚人問題

海賊の宝問題

問題です。

ある海賊団(総員10名)が100枚の金貨を手に入れた。

そこでみんなで分けようとしたが、この海賊団には以下の分配ルールがある。

一番年長の海賊(ボス)が誰に何枚割り振るかを決める。

ボスも含めたみんながその割り振りに賛成か反対か投票をする。

半数以上の賛成で可決される。ただし、賛成が半数未満ならボスは処刑され、新たなボスがまた分配方法を決める。(10人は年が違うので新ボスを誰にするかでもめることはない)

と、決まるまでこれが繰り返される。

そしてこの海賊団員の特徴として、

みんな限りなく賢く、それぞれみんなが賢いことも知っている。

みんな自分の命は一番大事。次に大事なのは金貨。だが処刑は大好きで、今のボスを処刑しても次のボスからもらえる金貨の枚数が同じだろうと思ったら、反対に票を投じる。

それぞれあまり仲はよくないので談合はしない。及び金貨の共有もしない。

さて、今のボスは自分がなるべくたくさん金貨がほしい場合、

何枚手に入れることができるだろうか?

分かりますか?

http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question

9:名無しさん:2014-03-05 20:25:29 ID:p5Wv.1M20

海賊のやつは、自分に95枚、次の奴に0枚、次の次の奴に1枚、

次の次の次の奴に0枚、次の次の次の次の奴に1枚、

以下交互に0、1枚だっけ?

10:※9:2014-03-05 20:26:12 ID:p5Wv.1M20

自分に96枚だった

ワニにとらえられた子ども

あるとき、ワニが遊んでいる子供をとらえた。

その母親は、子供を返してくれるようにとワニにお願いした。ワニは

「うそを言わないという約束のもとに、自分の命令どおりの言葉を言うなら、子供を返してあげよう」

と言った。

母親はそれを承知した。そこでワニは母親に向かって

「ワニさんはその子供を返さない、ということばを言え」

と命令した。

母親はやむをえず命令通りそのことばを言った。

するとワニは「もしあなたの言葉がウソでないなら、その言葉どうり、返す必要が無い。またもし貴方の言葉がウソならば約束を破ったのだからやはり返す必要はない。」

アレのパラドクス

●アレの発言で最も有名なのは、1953年にニューヨークで行われた会議における「アレのパラドクス」である。これは、ジョン・フォン・ノイマンが発展させた「望ましい効用」という常識を基礎にしている。

●この会議のとき、アレは、連続する2回のくじに関する質問を、たくさんの参加者に問いかけた。

●1回めのくじ

オプションA:確実に1,000ドルがもらえる。

オプションB:10%の確率で2,500ドルがもらえて、89%で1,000ドル、そして1%は賞金なし。

●2回目のくじ

オプションA:11%の確率で1,000ドルがもらえて、89%は賞金なし。

オプションB:10%で2,500ドルもらえて、90%は賞金なし。

●ほとんどの場合、参加者は1回目のくじではAを選択し、2回目のくじではBを選択する。1回目のくじにおいては、個人は期待利得の低い方を選択し、2回目のくじにおいては、期待利得が大きい方を選択したのだ。この実験は何度も繰り返されたが、全て同じ結果になった。

●このパラドクスは、新しい学問である行動経済学において、プロスペクト理論などで理論的な説明がなされている。

双子のパラドックス

双子のパラドックスのストーリーは次のようになる。

双子の兄弟がいて、弟は地球に残り、兄は光速に近い速度で飛ぶことができるロケットに乗って、宇宙の遠くまで旅行したのちに地球に戻ってくるものとする。

このとき、弟から見れば兄の方が動いているため、特殊相対性理論が示すように兄の時間が遅れるはずである。すなわち、ロケットが地球に戻ってきたときは、兄の方が弟よりも加齢が進んでいない。

一方、運動が相対的であると考えるならば、兄から見れば弟の方が動いているため、特殊相対性理論が示すように弟の時間が遅れるはずである。

すなわち、ロケットが地球に戻ってきたときは、弟の方が兄よりも加齢が進んでいない。これは前の結果と逆になっており、パラドックスである。

http://ja.wikipedia.org/wiki/双子のパラドックス

30:名も無き哲学者:2014-03-05 20:55:37 ID:nhtTmPwp0

双子のパラドックスは意味不明だな

特殊相対性理論で時間が遅れるのはあくまで加速度の影響だから、等速直線運動している地球は時間変化なし

アキレスと亀

「走ることの最も遅いものですら最も速いものによって決して追い着かれないであろう。なぜなら、追うものは、追い着く以前に、逃げるものが走りはじめた点に着かなければならず、したがって、より遅いものは常にいくらかずつ先んじていなければならないからである、という議論である。」アリストテレス『自然学』

あるところにアキレスと亀がいて、2人は徒競走をすることとなった。しかしアキレスの方が足が速いのは明らか[2]なので亀がハンディキャップをもらって、いくらか進んだ地点(地点Aとする)からスタートすることとなった。

スタート後、アキレスが地点Aに達した時には、亀はアキレスがそこに達するまでの時間分だけ先に進んでいる(地点B)。アキレスが今度は地点Bに達したときには、亀はまたその時間分だけ先へ進む(地点C)。同様にアキレスが地点Cの時には、亀はさらにその先にいることになる。この考えはいくらでも続けることができ、結果、いつまでたってもアキレスは亀に追いつけない。

http://ja.wikipedia.org/wiki/アキレスと亀

消えた1ドル?

A君、B君、C君の3人がホテルに泊まりました。3人での宿泊費が30ドルだと聞いていたのでホ テルのフロントに1人10ドルずつ払い、ホテルを出ました。

しかし、本当の宿泊費は25ドルだったので、その間違いに気付いたホテルのフロントがドアボーイに5ドルを3人に返してくるように頼みました。すると5ドルを受け取ったドアボーイは、どうせ返すなら2ドルくすねても1人に1ドルずつ返せば気付かないだろう、と思い2ドルをくすねてしまいました。

この場面でA君、B君、C君が払ったのは9ドルずつで、ドアボーイがくすねたのは2ドルということになります。

しかし、9ドル(計算上1人の払った宿泊費)×3+2ドル(ドアボーイのくすねた金額)≠30ドル(3人が間違えて払った合計宿泊費)になります。

1ドルはどこに消えてしまったのでしょうか?

34:名も無き哲学者:2014年03月05日 21:07 ID:lwdbVm.G0

ホテルのやつは2ドル足すんじゃなくてひく

残り2ドルはホテル側が払わなければいけない

38:名も無き哲学者:2014年03月05日 21:14 ID:809ghl6H0

ホテルの問題でのポイントは支払った27枚の内にボーイの利益2枚が含まれているということ

消えた1枚、というよりかは消えた"3枚"なんだな

40:名も無き哲学者:2014-03-05 21:26:47 ID:TsDUY62V0

1ドル問題は有名だな

(10×3-5)÷3=8.333…

{8.333…+(5-2×3)}×3=27.999…

27.999…+2=29.999…

正解↑

(30-5-2)÷3≠30÷3-(5-2)÷3・・・?

?が等号で結ばれると

23/3=10-3/3

7.666…=9になっちゃうからな

問題文↑

川渡り問題

オオカミとヤギを連れキャベツを持った農夫が川岸にいる。川にはボートがあるが農夫の他には動物一頭かキャベツ一個しか乗せられない。農夫がいなければオオカミはヤギを襲うし、ヤギはキャベツを食べてしまう。すべてを無事に対岸に渡すにはどうしたらよいか?

危ない家族、川を渡る フラッシュゲーム

http://r27.jp/quiz/across-family/

川渡り問題 フラッシュゲーム

http://www.afsgames.com/river.htm

42:名も無き哲学者:2014-03-05 21:31:16 ID:Jh7yAYaI0

川わたり

ヤギを対岸に連れてく

オオカミを対岸につれていきヤギと一緒に戻る

キャベツを対岸へ

ヤギを対岸へ

哲学ニュースのパラドックス

哲学ニュースが哲学的な問題を扱うのは正しいか?

■面白いパラドックス・論理問題募集中!

クレタ人のパラドクス

嘘つきのパラドックスの一例としてエピメニデスのパラドックス(紀元前600年ごろ)が示された。エピメニデスは伝説的哲学者でクレタ島出身(クレタ人)とされており、「クレタ人はいつも嘘をつく」と言ったとされている。この言葉の出典は、新約聖書中の「テトスへの手紙」(1章12-15節)である。

“ 彼ら(=クレタ人)のうちの一人、預言者自身が次のように言いました。

「クレタ人はいつもうそつき、悪い獣、怠惰な大食漢だ」

この言葉は当たっています。だから、彼らを厳しく戒めて、信仰を健全に保たせ、ユダヤ人の作り話や、真理に背を向けている者の掟に心を奪われないようにさせなさい。”

クレタ人であるエピメニデスが「クレタ人はいつも嘘をつく」と言った場合、クレタ人が本当にいつも嘘をつくなら、彼のこの言葉も嘘となってしまう、というのがエピメニデスのパラドックスである。

しかしこのエピメニデスのパラドックスは、論理的には嘘つきのパラドックスと完全に等価ではない。エピメニデスがクレタ人にも正直者がいると知りながら誇張して言ったと解釈すれば、単に偽となるだけである。つまり、「すべての」クレタ人が「いつも」嘘をつく訳ではないのに、エピメニデスは嘘をついて「クレタ人はいつも嘘をつく」と言ったとすれば矛盾は生じない。

実際に最初から「嘘つきのパラドックス」として考案された最古のものは、紀元前4世紀の古代ギリシアの哲学者ミレトスのエウブリデスが考案したものとされている。エウブリデスは「ある人は自分が嘘をついていると言う。さて、彼は本当のことを言っているか、それとも嘘をついているか?」と言ったという。

ヒエロニムスはこのパラドックスについて、説教で論じたことがある。その前提として旧約聖書の詩篇116:11に "Every man is a liar" という言葉がある。

わたしは『全ての人は嘘つきだ!』と言った。ダビデは本当のことを言ったのか、それとも嘘をついたのか? 全ての人が嘘つきというのが本当なら、ダビデの言った「全ての人は嘘つきだ」は真実ということになるが、するとダビデも嘘をついていることになる。彼も人間だからである。しかし、彼が嘘をついているなら、彼の言葉「全ての人は嘘つきだ」は真実ではないということになる。しかし、全ての人が嘘つきだから彼も嘘をついたとすると、彼の嘘は異なる種類のものとなる

ただしこの説話も、構造上はエピメニデスのパラドックスに等しく、嘘つきのパラドックスとしては成立していない。「嘘つき(liar)」を「よく嘘をつく人」という程度に解釈するなら、ダビデは必ずしも嘘だけを言う必要はないので矛盾は生じないし、仮に「嘘つき」を「嘘しか言わない人」と定義しても、「全ての人は嘘しか言わない」が偽である場合に必ずしも「全ての人は真実しか言わない」とはならないため(誤った二分法)、ダビデの言葉が虚偽となっても矛盾は生じない。

厳密な意味での嘘つきのパラドックスは、上述したエウブリデスが考案したものとなる。

6:名も無き哲学者:2014-03-05 20:19:22 ID:Q2.F71.z0

クレタ人のパラドクスは

嘘つきといってる人がクレタ人の自覚がないんだな

オタクがオタク批判するようなもの

14:名も無き哲学者:2014-03-05 20:31:17 ID:8MNJ9Kof0

※6

何言ってるのか分からん。

クレタ人のパラドックス読んでクレタ人が自分はうそつきではないという前提なんてどこ読めば分かるのか。

このパラドックスの本質わかってる?

15:絶望的名無しさん:2014-03-05 20:31:18 ID:KMwMG.2x0

オタクがオタク批判すると、どう論理的に矛盾するの??

17:名も無き哲学者:2014-03-05 20:34:58 ID:Q2.F71.z0

「クレタ人は嘘つきだ」(ま、俺は違うがな)←実はクレタ人

22:名も無き哲学者:2014-03-05 20:43:52 ID:8MNJ9Kof0

※17

いやだからそれが間違いだろ。

「クレタ人は嘘つきだ」←クレタ人

真ならばこのクレタ人は嘘つきでないので矛盾する

偽ならばこのクレタ人は嘘つきであるなのでこの文章は正しい。

正しいのならこの文章を言ったクレタ人は嘘つきではない矛盾する。

って話じゃん。

このクレタ人が自分の事嘘つきだと思っているのかどうかはこのパラドックスの肝ではないしなによりこの情報からではわからん。

77:名も無き哲学者:2014-03-05 23:20:32

難題のパラドックス

それはずばり

ドッペルゲンガーを世界が作り出すとして本当に3人でおさまるのか?DNA配列とは何千兆と存在すると言われてるが

はてさて世界が本当に自分と酷似した人間を3人も生み出すにはパラドックス理論としてはどうなんだろうか?

気になったが難しい計算になるな

万が一4人になったり2人になったりしたらそれはそれで面白いし確率操作としても面白いな

81:名も無き哲学者:2014-03-05 23:57:51

とある本からの引用

---------------------------------------

この問題は、次のうちどの種類の問題でしょうか。

A.パズル(正解が一つだけに決まる問題)

B.ジレンマ(互いに矛盾した正解が二つ以上ある問題)

C.パラドクス(正解が一つもない問題)

----------------------------------------

正解が0個の場合、1個の場合、2個以上の場合の三つ場合に分けて考える。

■正解が0の場合・・・この問題はパズルでもジレンマでもなくパラドクスなので、正解はCだけとなる。しかしこれは「正解はない(0個)」という仮定に反するから矛盾。

■正解が1個の場合・・・この問題はジレンマでもパラドクスでもなくパズルなので、正解はAだけとなる。これは理屈にあっている。

■正解が2個以上の場合・・・この問題はパズルでもパラドクスでもなくジレンマなので、正解はBだけとなる。しかしそうするとこの問題がBというただ1個の答えを持つパズルだったことになるから矛盾している。

したがって正解はA。この問題は「ジレンマ」でも「パラドクス」でもなく「パズル」である。

83:名も無き哲学者:2014-03-05 23:59:48

「ウィトゲンシュタインのパラドックス」

例1)

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 A

例2)

ゆうこ りょうこ れいこ さちこ まんA

Aに入るのは?

我々の共通的な感覚では、22と答えてしまいがちだが、

しかし、24や「まんた」かもしれない。

なぜなら20を超えると4づつ増えるという規則や、あるいは、

初めに「ま」がつく文字は語尾は「た」という規則があると

考えられるからである。

論理的には22も24も同等の説得力を持つ。

論理的にはどちらが正しいかは決まっているとは言えない。

我々が勝手に一つの規則を盲目的に前提としているのである。

我々は、論理抜きに、あらゆる言語コミュニケーションにおいて

無限に存在している規則の中から、ある一つだけの規則だけを無根拠に

前提として共有している。

【画像】どんな女の子も一瞬でダサくなる方法見つけたwwww

エナジードリンク系に騙されてる奴らは本物の低脳だよなwwwwww

都道府県をアニメの舞台で埋めろ

【閲覧注意】不思議な集落~閉ざされた村~

【閲覧注意】面白半分で絶対にやってはいけない行為

俺が異世界に行った話をする

【画像あり】日本の秘境

2ちゃんで最も有名なコピペってなんだろ

数学パズル論理パラドックス―数理センスを磨く60問 (ニュートンムック Newton別冊)

posted with amazlet at 14.03.05

ニュートンプレス (2011-03-28)

売り上げランキング: 85,935