|

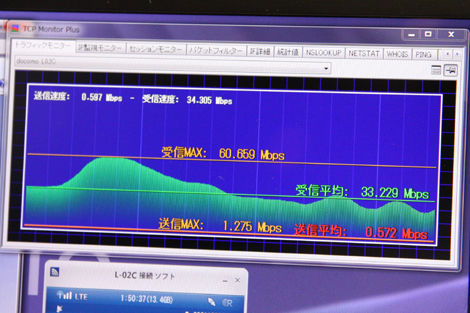

| NTTドコモの高速通信「Xi」のデモ。実際の基地局、実際の端末を使っているため、実環境に近い。デモは、動画をストリーミングしながら、裏でFTPでファイルをダウンロードし、最大約60Mbpsの速度を記録していた |

NTTドコモとソフトバンクモバイルが高速通信の覇権争いを激化させている。お互いが携帯電話の発表会で、高速通信のスタートを明らかにした。それがドコモのLTE「Xi」とソフトバンクのDC-HSDPA「ULTRA SPEED」だ。高速通信の分野では、イー・モバイル「DC-HSDPA」とUQコミュニケーションズ「UQ WiMAX」などが先行し、これ含めた激戦が予想される。

そもそも、ドコモもソフトバンクも第4世代携帯電話システムで高速通信を行なう予定で、実証実験ではドコモが5Gbpsという超高速通信をたたき出している。しかし、実用化にはまだ数年かかるため、それまでのつなぎとして3.9世代とよばれる「LTE」の導入を進めているのだ。

このLTEではNTTドコモが一歩リードしている。当初は「Super 3G」という名称を使っていたドコモの「LTE」だが、2010年6月から「Xi」として試験運用を開始した。屋外エリアは最大37.5Mbps、一部屋内施設では受信最大75Mbpsと、固定通信から乗り換えても問題ない速度を提供している。

2010年12月24日からは本格サービスを東京、名古屋、大阪の市街地などで開始し、2010年度末には累計約1,000局の基地局を設置する計画となっている。その後2011年度中に累計約5000局を用意し各県庁所在地級の年にエリアを拡大し、2012年度中には累計約1万5000局まで増やして、全国主要都市をエリアにする予定だ。

■「Xi」の特徴

屋外エリアは最大37.5Mbps、一部屋内施設は受信最大75Mbps

Xi/FOMAデュアル機種を用意することで全国をカバー

ソフトバンクも「LTE」の導入も念頭に置いているが、「LTE」の開始前、2011年2月に既存のHSDPA通信を拡張したDC-HSDPA「ULTRA SPEED」で42Mbpsという高速通信を開始する。システムの大幅な改修の必要がないため、2011年6月には人口カバー率60%と短期間でエリアを拡大できる。

ソフトバンクの「LTE」は福岡で2010年3月まで実証実験を行なっていたが、実際に「LTE」をどのように展開するかは分からない。支援しているウィルコムのXGP事業は今後どうするか、二重投資を避けたいソフトバンクがどう動くかが気になるところだ。

■「ULTRA SPEED」の特徴

下り最大42Mbpsの高速通信

2011年6月までに人口カバー率60%まで拡大

「LTE」と「DC-HSDPA」は異なる通信技術を使っている。

変調方式は両方とも、ある周波数帯域の中で変調した複数の電波を流すQPSK/16QAM/64QAMを使っていることは同じで、そのほかが違う。

アンテナの技術は、「LTE」ではMIMOというある周波数域の電波内で複数のチャンネルで通信を行なう技術を使っているが、「DC-HSDPA」は電波自体を2本使って通信を行なっている。さらに、「DC-HSDPA」はW-CDMAという第3世代携帯電話の技術をベースにし、「LTE」はそれよりW-CDMAの後継規格であるOFMDAを使っているのだ。

このため、同じ周波数域の電波を利用した場合、DC-HSDPAよりLTEのほうが多くのデータを流せることで、電波の利用効率が高くなっている。

速度面では「LTE」が有利で、設備投資では「DC-HSDPA」が有利だ。これが将来的に、スピード向上、価格設定に影響を与えそうだ。

次世代通信では、ウィルコム「XGP」、UQコミュニケーションズ「UQ WiMAX」もあるが、技術面ではLTEに近い。しかし、この2つは上りも下りもOFDMAを使っているが、「LTE」では下りだけOFDMAを利用しているところが異なる。

外出先でノートパソコンを使うことが多いモバイルユーザーは、目の前に迫った高速通信時代から、しばらく目が離せそうにない。

■NTTドコモ

■ソフトバンクモバイル

■ITライフハック

■ITライフハック Twitter

■【最新ハイテク講座】の記事をもっと見る

・明るいところから暗いところまでキレイに写る「HDR」

・国家レベルの機密通信にも使える! 量子暗号ネットワークの試験運用を開始

・もう専用メガネはいらない 東芝が裸眼3D液晶テレビを開発

・i7を時代遅れにする!Intel次世代CPUの真の姿

サンコー(2010-07-30)

販売元:Amazon.co.jp

クチコミを見る

2010年12月24日からは本格サービスを東京、名古屋、大阪の市街地などで開始し、2010年度末には累計約1,000局の基地局を設置する計画となっている。その後2011年度中に累計約5000局を用意し各県庁所在地級の年にエリアを拡大し、2012年度中には累計約1万5000局まで増やして、全国主要都市をエリアにする予定だ。

■「Xi」の特徴

屋外エリアは最大37.5Mbps、一部屋内施設は受信最大75Mbps

Xi/FOMAデュアル機種を用意することで全国をカバー

ソフトバンクも「LTE」の導入も念頭に置いているが、「LTE」の開始前、2011年2月に既存のHSDPA通信を拡張したDC-HSDPA「ULTRA SPEED」で42Mbpsという高速通信を開始する。システムの大幅な改修の必要がないため、2011年6月には人口カバー率60%と短期間でエリアを拡大できる。

ソフトバンクの「LTE」は福岡で2010年3月まで実証実験を行なっていたが、実際に「LTE」をどのように展開するかは分からない。支援しているウィルコムのXGP事業は今後どうするか、二重投資を避けたいソフトバンクがどう動くかが気になるところだ。

■「ULTRA SPEED」の特徴

下り最大42Mbpsの高速通信

2011年6月までに人口カバー率60%まで拡大

「LTE」と「DC-HSDPA」は異なる通信技術を使っている。

変調方式は両方とも、ある周波数帯域の中で変調した複数の電波を流すQPSK/16QAM/64QAMを使っていることは同じで、そのほかが違う。

アンテナの技術は、「LTE」ではMIMOというある周波数域の電波内で複数のチャンネルで通信を行なう技術を使っているが、「DC-HSDPA」は電波自体を2本使って通信を行なっている。さらに、「DC-HSDPA」はW-CDMAという第3世代携帯電話の技術をベースにし、「LTE」はそれよりW-CDMAの後継規格であるOFMDAを使っているのだ。

このため、同じ周波数域の電波を利用した場合、DC-HSDPAよりLTEのほうが多くのデータを流せることで、電波の利用効率が高くなっている。

速度面では「LTE」が有利で、設備投資では「DC-HSDPA」が有利だ。これが将来的に、スピード向上、価格設定に影響を与えそうだ。

次世代通信では、ウィルコム「XGP」、UQコミュニケーションズ「UQ WiMAX」もあるが、技術面ではLTEに近い。しかし、この2つは上りも下りもOFDMAを使っているが、「LTE」では下りだけOFDMAを利用しているところが異なる。

外出先でノートパソコンを使うことが多いモバイルユーザーは、目の前に迫った高速通信時代から、しばらく目が離せそうにない。

■NTTドコモ

■ソフトバンクモバイル

■ITライフハック

■ITライフハック Twitter

■【最新ハイテク講座】の記事をもっと見る

・明るいところから暗いところまでキレイに写る「HDR」

・国家レベルの機密通信にも使える! 量子暗号ネットワークの試験運用を開始

・もう専用メガネはいらない 東芝が裸眼3D液晶テレビを開発

・i7を時代遅れにする!Intel次世代CPUの真の姿

サンコー(2010-07-30)

販売元:Amazon.co.jp

クチコミを見る