ショッピングサイトやネットサービスなど、インターネット上に存在する多数のウェブサイトやアプリには、ユーザーを意図的にだますデザイン「ダークパターン」が使われています。ダークパターンは消費を促したり、個人情報を収集されるために使用されるものですが、なぜダークパターンが近年大きな問題となっているのかや、ダークパターンの背景にあること、理解すべき点などが、コンピューター科学者のアーヴィンド・ナラヤナン氏らによってつづられています。

Dark Patterns: Past, Present, and Future - ACM Queue

https://queue.acm.org/detail.cfm?id=3400901

ショッピングサイトや検索エンジンなど、さまざまなウェブサイトでユーザーを意図的にだますデザイン「ダークパターン」は頻繁に使用されています。ダークパターンの手法には、ムービーを再生したはずが「いいね!」が押されるといった「おとり商法」、広告をコンテンツに偽装してクリックを誘う「偽装広告」など、色んなパターンがあり、詳しくは以下から読むことが可能です。

ユーザーをだますのが目的のデザイン「ダークパターン」いろいろ - GIGAZINE

by Thomas Guignard

ダークパターンはショッピングサイトなどのウェブサイトで広く用いられており、2019年に発表された調査結果では、140個のショッピングサイトでユーザーを欺くためのカウントダウンタイマーがあったことが報告されています。また、Androidアプリの95%が(PDFファイル)ダークパターンを含むことや、アメリカの納税ソフトウェア「TurboTax」でも使われていることが判明しており、ユーザーが気づかないうちに、その行動を操作しています。

なぜウェブの世界にダークパターンがここまで広がったのかという背景には、「小売業界の詐欺的な慣例」と、行動経済学の「ナッジ理論」の登場、そして「グロースハック」という3つの要素が存在するとのこと。

◆小売業界の詐欺的な慣例

そもそも、小売業界には消費者の心理や行動を操作しようとする慣例が存在します。これは「『1980円』という端数で表示された価格により商品を安く見せる」といった方法や、値引き前・値引き後の価格の並列といった合法な心理操作から始まり、「虚偽の閉店のお知らせ」といった違法ではあるものの処罰されることはほとんどない慣例など、内容はさまざまです。

◆ナッジ理論の登場

1970年代から、研究者は「なぜ人は不合理な決定を行ってしまうのか」ということを理解しようと試みてきました。ここでいう不合理な決定とは、例えば、1マイル(約1.6km)あたりの事故リスクは飛行機よりも車の方が高いにも関わらず、多くの人が「飛行機の方が車より危険」と判断することなどが含まれます。

過去の調査では、社会保障番号の下2桁というランダムな数字と一緒に複数のワインを見せ、その後、ワインに対して最大いくら払えるかを質問すると、数字が大きいほど提示する最大支払い額が大きくなるという結果になりました。これはアンカリング効果と呼ばれ、市場価値に関する知識がない場合、人は任意の基準値に基づいてゆがんだ推定を行ってしまうと考えられています。

このような人の認知に関する初期の理論を発展させたのが、2000年代に行動経済学者のリチャード・セイラー氏と法学者キャス・サスティーン氏が発表した「ナッジ」という考え方です。ナッジ(Nudge)は「肘で軽くつつく」といった意味であり、消費者の行動を促す手法を指します。

ナッジの例としては「レストランの特定メニューのみに『オススメ』を表示する」「レジ前の床に足跡を表示することで消費者がそこに立つようにする」といった内容が挙げられ、その費用対効果の高さから、消費者の行動を促すためだけではなく、公共政策でも活用されています。

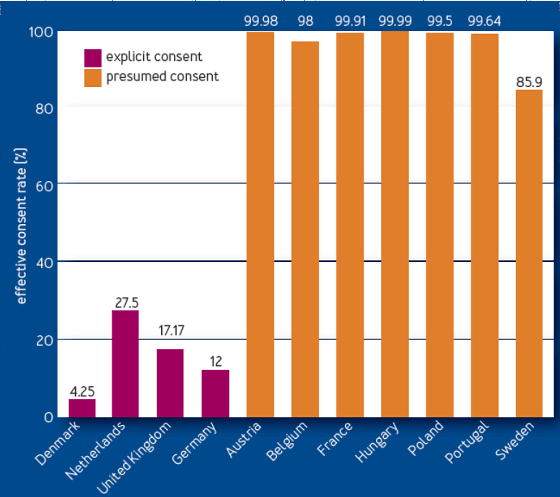

臓器提供の意思表示の同意率を示すグラフは、ナッジ理論の効果を示す有名なもの。以下のグラフでは赤色で示されたデンマーク・オランダ・イギリス・ドイツといった国における臓器提供の同意率が低く、オレンジ色で示されたオーストリア・ベルギー・フランス・ハンガリーなどが高くなっています。これは、赤色のグラフで示された国では、提供意思を明確に示さなければならない一方で、オレンジ色のグラフで示された国は同意が推定される形式を取っているためです。

多くの人はデフォルトの状態を受け入れ、変化を加えようとしません。このため、オレンジ色の国は高い同意率を示すようになります。

ナッジは本来、「強い立場にあるものが、弱い立場にあるものを支援するためのもの」として提唱されましたが、近年のビジネスにおけるナッジの活用はそうではありません。ダークパターンとして利用されるようになったナッジを、セイラー氏やサスティーン氏は「Sludges」(スラッジ/ヘドロ)と呼んでいるそうです。

◆グロースハック

グロースハックは「成長」に焦点を当てたマーケティングの概念。代表的な例はHotmailが行ったもので、Hotmailは従来のように「広告を出す」といった手法ではなく、「ユーザーが送るメールに自動的に『Hotmailで無料のメールを出そう』という一文を加える」という当時では斬新な方法を行いました。この方法はHotmailを大きく成長させました。

グロースハックは本質的に詐欺的ではありませんが、バケーションレンタルに代表されるようなスタートアップは、しばしば「ニワトリか卵か」というような問題に直面します。つまり、宿を貸し出す「ホスト」も、宿を借りる「旅行者」も最初は存在しないのです。このため、サービスを成長させるため、最初のうちは偽物の宿泊場所を掲載して「種まき」を行うことが慣例化しているとのこと。

グロースハックにとらわれたがゆえに、スタートアップの中には「秘密裏にユーザーの連絡帳にアクセスする」といった方法を取り、法的な問題になることも少なくありません。ビジネス特化型SNSのLinkdeInは、登録の際に「次に進む」と同じようなデザインの「連絡先に招待メールを送る」というボタンを設置して、ユーザーを誤解させたとして問題となりました。

オンラインサービスの場合、オフラインの小売店に比べ、消費者の行動の変化はデータとして収集・分析しやすいという強みがありました。また、A/Bテストを行いやすい環境ということもあり、グロースハックとダークパターンの相性のよさが、近年のダークパターンの増加の一因になっているというわけです。

◆ダークパターンの目的

オンラインでのダークパターンの目的には、まず、オフラインの時と同様に「消費者により多くの消費を促すこと」が挙げられます。

加えて、「ユーザーのプライバシーを侵害すること」も目的の1つ。EUでは2018年に一般データ保護規則(GDPR)が施行され、ユーザーの追跡について明示的な同意が必要になりましたが、このような規則をかいくぐるためにもダークパターンは使用されます。Cookie同意ダイアログのデザインなども、多くがダークパターンに基づいているとのこと。

そして、「サービスを中毒性の高いものにする」というのも、ダークパターンの目的の1つ。ユーザーがアプリに長い時間とどまるようにし、より多くの個人情報を収集し、たくさんの広告を表示するためにも、ダークパターンが利用されます。

ダークパターン自体は十年以上前から存在するものですが、近年はダークパターンを利用している企業が増加し、ウェブサイトが数行のJavaScriptでそれらを採用できるようになっていることが問題視されているとのことです。

◆ダークパターンに陥らないためにデザイナーができること

実は、ダークパターンを使う意図がなくとも、A/Bテストを行っていると、「収益の増加がみられる」としてダークパターンが採用されてしまうことがあります。Google検索結果の表示に加えられた、広告ラベルの変更点などがそれに当たるとのこと。Googleは大きな非難を浴びてこの変更点を即座に元に戻しました。

Googleが検索結果と広告を一目で判別できないように仕様変更、各所から非難の声 - GIGAZINE

このようなトラップに陥らないためには、少なくとも1つ以上は「長期的な影響を測定するA/Bテスト」を行うべきだと指摘されています。クリック率やユーザー維持率を測定することも、ダークパターンを避けるための1つの方法。ユーザーから不満が出れば、これらの数字に変化が起こると考えられるためです。

また、ダークパターンが生まれる時、社会と企業の間の価値観の不一致が発生しているはずなので、「楽しみがいつ中毒になるか?」といった倫理的な視点をデザインに取り込むことも重要。そして、ダークパターンは「デザイナーが持っている力の乱用」であることを認識し、倫理的デザインのガイドラインを作成するなど、業界の中で自己規制ををしていくことも呼びかけられています。