Facebook傘下のVR企業であるOculusは、PCにつながなくても単体で遊ぶことができるスタンドアローン型のVRデバイス「Oculus Quest」を2019年5月21日(火)に発売しました。Oculus QuestはQualcommのモバイルデバイス向けハイエンドSoCである「Snapdragon 835」を搭載し、内蔵のカメラで周囲を測定してポジショントラッキングを行うインサイドアウト方式を採用。煩わしいセッティングや高性能なゲーミングPCがなくても気軽にVRを体験できることもあって人気を呼び、Oculus Quest関連コンテンツが本体の発売から2週間で500万ドル(約5億4000万円)も売り上げたと報じられています。そんなOculus QuestがどれほどすごいVRデバイスなのか、実際に体験してみました。

Oculus Quest

https://www.oculus.com/quest/

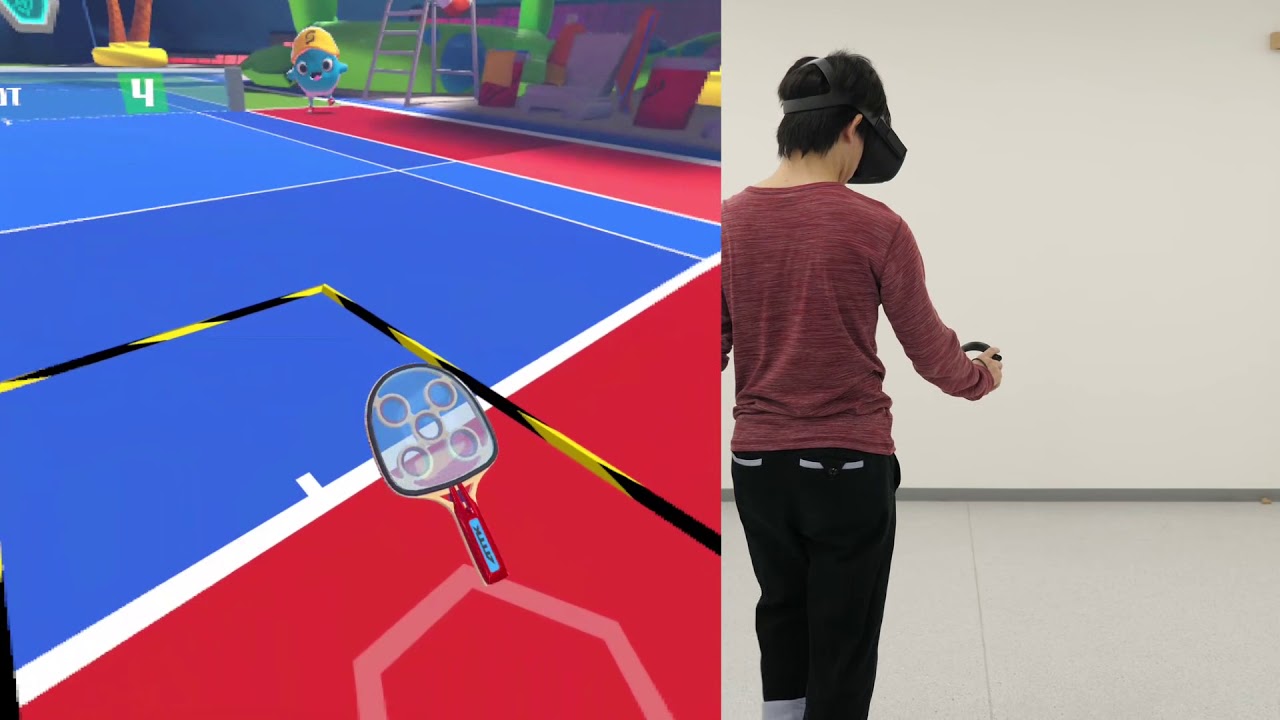

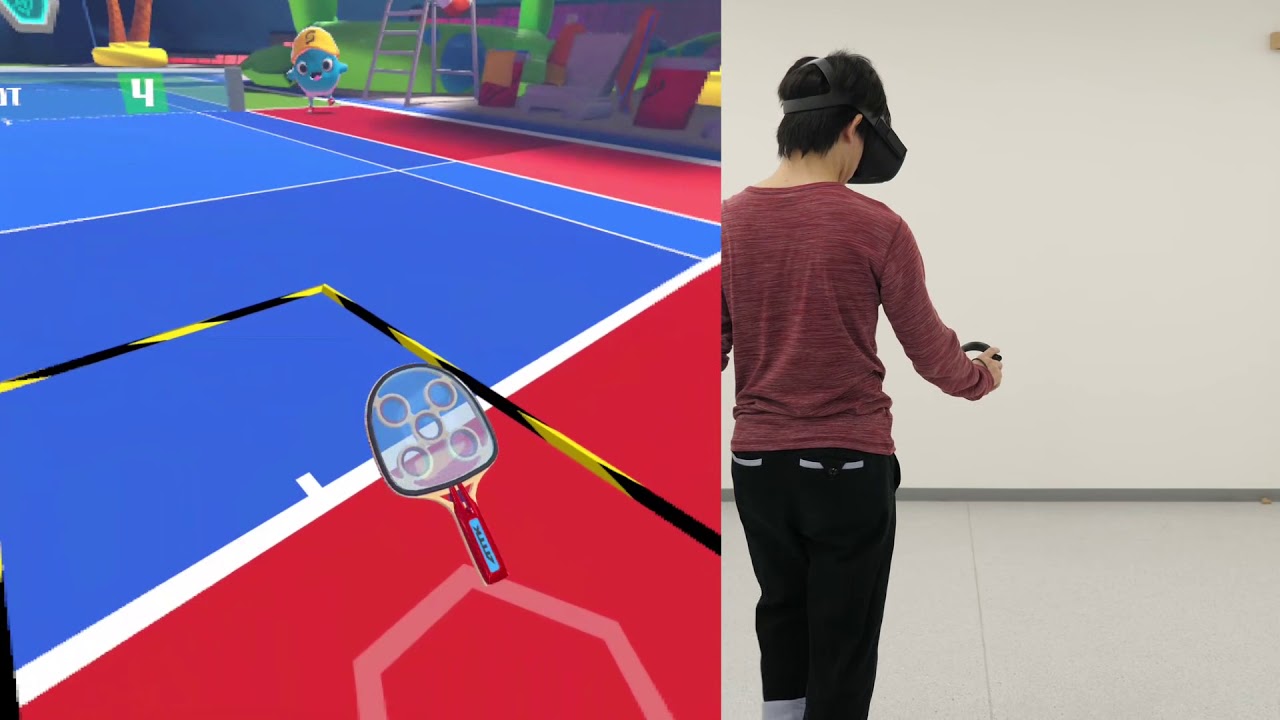

実際にOculus Questで遊ぶ様子は、Oculus Quest専用タイトルである「Sports Scramble」でテニスをプレイする以下のムービーを見るとわかります。コートの左右を大きく動きながらラケットを振り回すことができるのは、前後左右上下の傾きと移動を検知できる6DoF対応のスタンドアローン型VRデバイスであるOculus Questならではといえます。

Oculus Quest専用タイトル「Sports Scramble」でテニスをプレイする様子 - YouTube

◆開封&外観

◆セットアップ

◆新型Oculus Touchコントローラー

◆実際に遊んでみた

◆感想

◆開封&本体外観

Oculus Questのパッケージはこんな感じ。

Oculus Questは、内部ストレージ64GBのモデルと128GBのモデルの2種類が存在します。今回は64GBをレビュー。

内箱を開けると、ヘッドセットとTouchコントローラーが入っていました。

内容物はOculus Questヘッドセット、Touchコントローラー1組、グラススペーサー、充電ケーブル、ACアダプター、レファレンスガイド、安全及び保証マニュアル。

ヘッドセットはこんな感じ。同じく2019年5月21日に発売された「」はPCに接続するタイプなので、ゲームやアプリを動かすためのCPUやGPUはPCに依存します。しかし、Oculus QuestではSnapdragon 835が搭載されているため、PCに接続しなくても単体で動作可能です。

正面部分のサイズは幅193mm×厚さ222mm×高さ105mmで、長辺143.6mmのと並べて比べたところが以下。

ヘッドセット本体の重量は実測で591g。

ヘッドセットの前面中央には「oculus」と刻まれていました。

そして、ヘッドセットの四隅にはセンサーとなるカメラがついています。これまでのVRデバイスは外部センサーやカメラを使ってVRデバイスの位置の捕捉(トラッキング)を行っていましたが、Oculus Questはヘッドセットに内蔵されるカメラによってトラッキングを行う「インサイドアウト方式」を採用しています。

右側面にはLEDのインジケーターと電源ボタン、3.5mmのオーディオ出力端子。

左側面にはUSB Type-Cコネクタ、3.5mmオーディオ出力端子。左右どちらにもオーディオ出力端子が付いていて、イヤホンやヘッドホンをどちらにも挿すことができます。

ディスプレイ部分の底面には、瞳孔間距離(PD)を調整するためのスライド(左)と、音量調節ボタン(右)。

ヘッドセットを固定するバンドはマジックテープでの無段階調整が可能。

右のバンド内側にはKCマーク・CEマーク・技適マークなどが印字されていました。

ディスプレイ部分の内側はこんな感じ。フレネルレンズ間上部にはセンサーがついていて、人が装着しているかどうかを感知します。また、左右の端にはステレオスピーカーが埋め込まれていて、実際に装着するとヘッドホンがなくてもクリアなステレオ音声を楽しむことができます。

フェイスクッションは布生地に覆われたクッション部分とプラスチック部品を組み合せて作られており、取り外しが可能です。

3mの充電ケーブルは両端がUSB Type-C端子。ただし片方はL型となっています。

ACアダプターは入力が100~240V・0.5A、出力が5V・3A。

◆新型Oculus Touchコントローラー

Oculus Riftのコントローラーだったは、Oculus Questの発売と同時にリニューアルし、その形状や使い勝手が大きく変更されています。

手首に固定するストラップはゴム製。

グリップ部分に単三形乾電池1本を入れる電池ボックス。カバーは旧と同じく磁石による固定です。

コントローラー1個の重さは電池込みで129g。

旧Touchコントローラーと比べると、形は大きく変わりました。

特に大きく変わったのが、コントローラーに取り付けられている環状のセンサーの位置。旧Touchコントローラー(左)では操作パネルの奥(外側)に飛び出ていたのが、新しいTouchコントローラー(右)では操作パネルの手前(内側)に飛び出ています。

横から見ると、その違いがよくわかります。

グリップは新しいTouchコントローラーの方がわずかに長め。

旧型のTouchコントローラーは手の中にきゅっと収まっている感覚が強く、VRコンテンツの中で指を開いたり閉じたりしてもそれほど苦にならない「自然な持ち心地」が大きな特徴でした。反面、環状のセンサーがグリップを握る指を覆う形になるので、「ずらして持つ」「少し斜めに持つ」というように持ち方を変えようとすると、センサーに指がひっかかってしまうことも。

一方で、新しいTouchコントローラーはセンサーが邪魔にならず、旧型よりも少し軽くなっていることもあり、旧型のTouchコントローラーよりも取り回しがしやすいように感じました。また、ボタンとトリガーを除き、表面はすべてマット加工が施されているため、つるっとした肌触りはほとんどなくなりました。一方でグリップが長くなったためか、旧型よりも「握る」ことを意識せざるを得ず、ここは人によって好みが分かれそうなところ。また、グリップが長くなってグリップ力が増したことで、少し激しい動きをしていると電池のフタがずれてしまうことが何度かありました。新しいOculus Touchコントローラーは、軽くなって明らかに取り回しがしやすくなった反面、持ちやすさはやはり旧型に軍配があがるといった印象。

Oculus Store独占配信タイトルであり、スター・ウォーズのオリジナルストーリーをVRで体験できる「Vader Immortal: スター・ウォーズVRシリーズ」内で、Touchコントローラーの動きを確認するために手をいろいろと動かしてみた様子が以下のムービー。指でトリガーやボタンをそっと触れるだけで指が曲がり、ぐっとボタンを押し込むと指を握り込むので、現実空間における手の動きの一部をVR空間に反映させることが可能でした。

Oculus QuestのTouchコントローラーが手の動きを読み取るとこんな感じ - YouTube

◆セットアップ

まずはヘッドセットを装着。正面から見るとこんな感じ。

マジックテープによる無段階調整が可能なので、自分の頭に合わせてしっかりと固定することができます。

普段から眼鏡をかけている編集部員にもヘッドセットを装着してもらいました。「眼鏡が少しゴーグル内部のレンズに当たるかも」とのことですが、「眼鏡のツルの部分が押さえつけられて痛い」ということはない様子。

眼鏡をかけても問題ないようにゴーグル内部のスペースを増やすアイテムがグラススペーサーです。ゴーグルからフェイスクッションを取り外し、以下のようにグラススペーサーをフェイスクッションに取り付けます。

グラススペーサーをつけるとフェイスクッションの奥行きが少し増すので、ディスプレイと目の間の距離が離れ、眼鏡がディスプレイのレンズに押しつけられにくくなるというわけ。実際にグラススペーサーを付けて装着した編集部員は「グラススペーサーを付けた方が確かに楽になったかも」とコメント。眼鏡をかけながらヘッドセットをかぶっても、特にわずらわしく思うことはありませんでした。

ヘッドセットはかぶってからバンドを調節すると、しっかりと顔面にゴーグルが固定されます。ただし、鼻部分はかなり余裕を持った作りになっていて、バンドをどう締めても、指1本分入るほどの隙間ができてしまいます。動きの激しいVRコンテンツでは思ったより気にならないものの、VRムービーを視聴していると外の明かりが視界の外に浮かぶこともあり、残念なポイント。気になる人はハンカチかタオルを挟むのがベター。

Touchコントローラーはストラップを手首に通してしっかりとホールド。

本体右側面にある電源ボタンを押して起動します。ディスプレイに、「パススルー機能」によって内蔵センサーカメラで撮影された外の風景がモノクロの少し荒い画質で映し出され、トラッキングのキャリブレーションが始まります。最初は床の高さを設定します。基本的に開けた場所であればほぼ自動で床を画像認識してくれますが、認識されない場合は、床の高さまでコントローラーを降ろすことで設定可能。

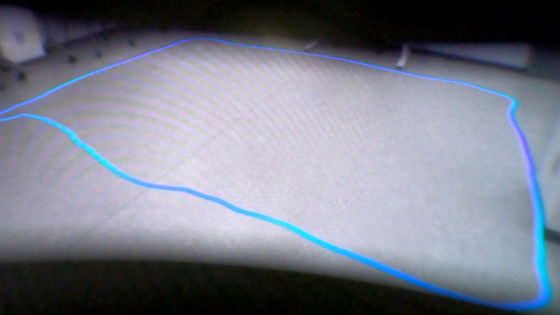

つづいてガーディアン(プレイ可能エリア)の設定。Touchコントローラーを使って床に境界線を描き、囲むようにしてガーディアンを決めます。Oculusの基本的なセットアップ作業はこれだけで、およそ5分ほどで終了。

このパススルー機能の映像はキャプチャできなかったので、でディスプレイを無理矢理撮影したところが以下。部屋の床に青い線で囲まれた部分がガーディアンになります。

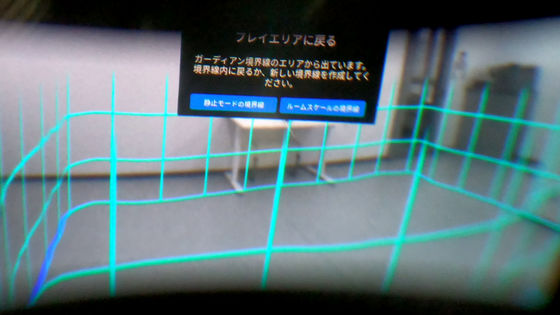

プレイヤーがガーディアンの境界線に近づくと、以下の画像のように格子の壁が映像内に出現して、プレイ可能エリアからはみ出そうになっていることがアピールされます。

従来のVRデバイスでは、部屋の隅にセンサーカメラを設置したり、長いケーブルを引っ張って動線を確保したり、キャリブレーションに時間がかかったりしました。それに対して、「ヘッドセットとコントローラーを装着し、電源を入れて、床の高さとガーディアンを決める」だけで爆速でセットアップが終わってすぐに遊べるのは「インサイドアウト形式のスタンドアローン型VRデバイス」の強みといえます。

◆実際に遊んでみた

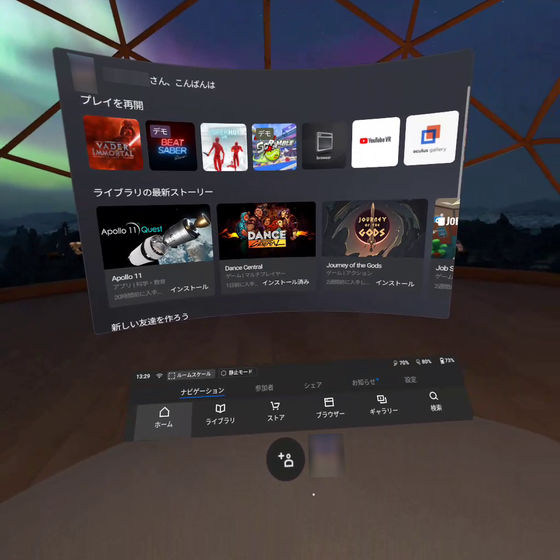

Oculus Questを起動すると、オシャレな部屋が映し出されます。

部屋の正面中央にはメニューパネルが表示されていて……

ゲームやアプリを起動したり、ゲームやアプリを購入するOculus Storeにアクセスすることができます。

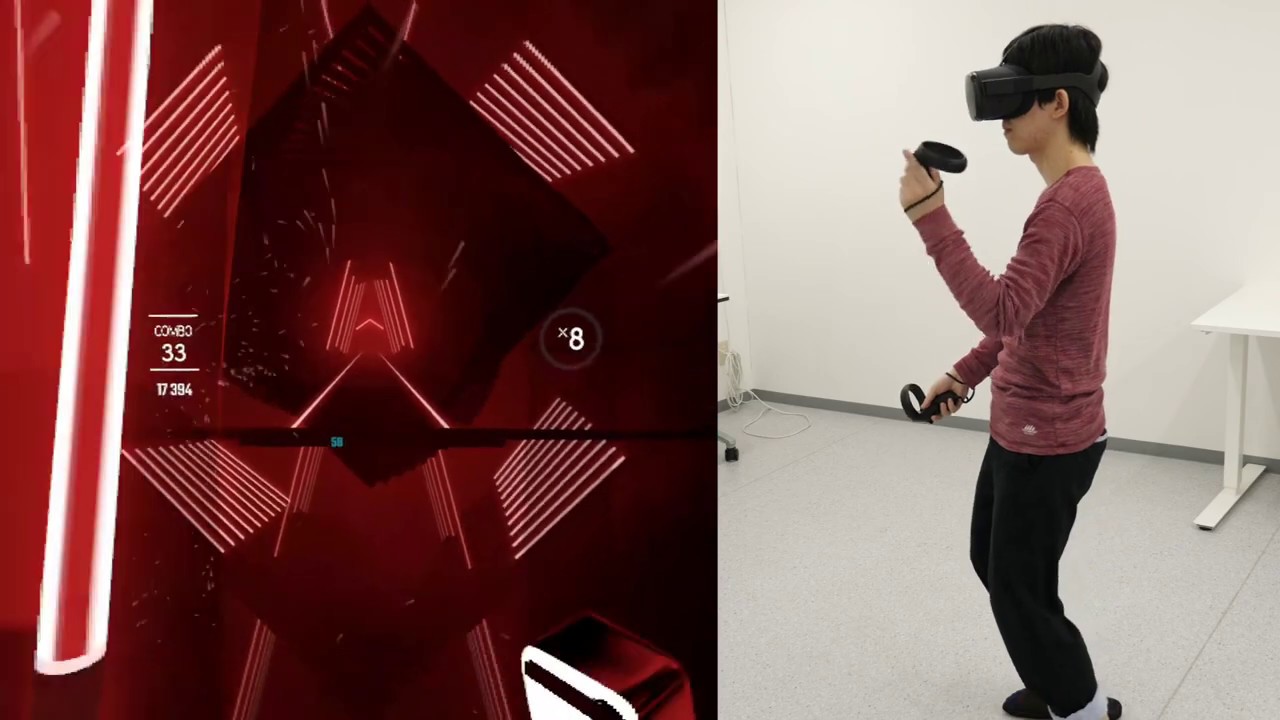

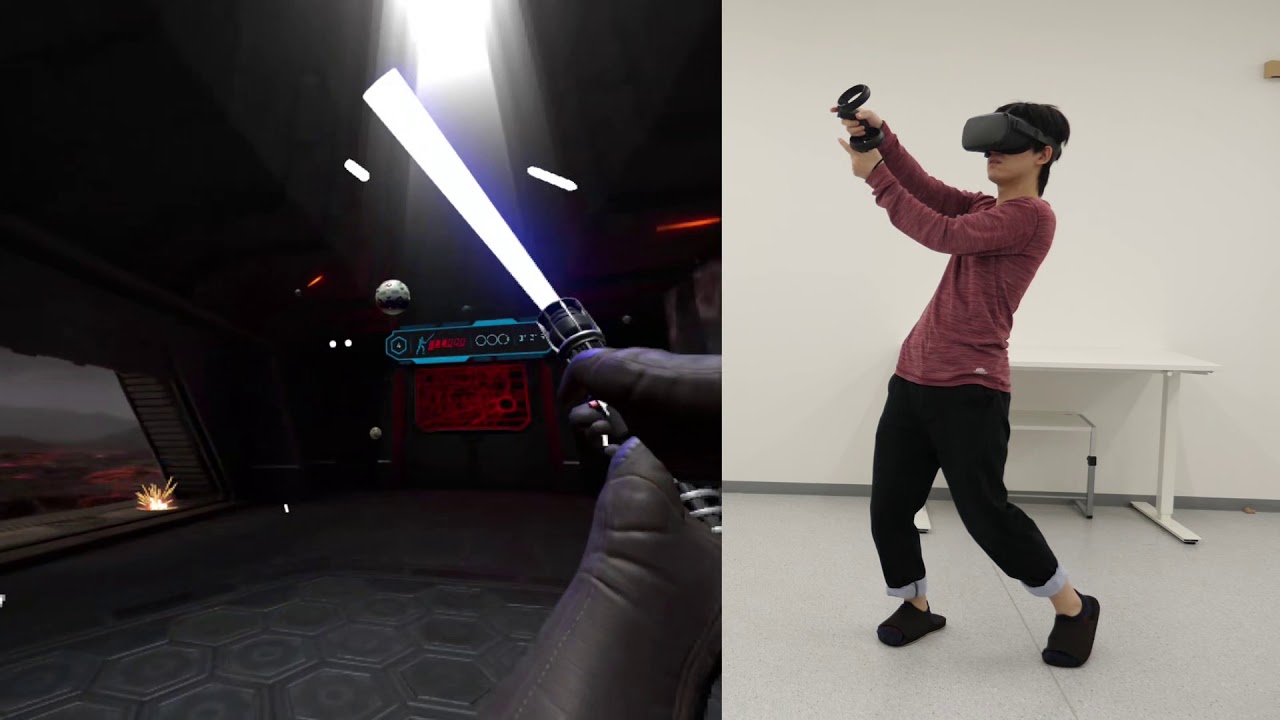

センサーカメラやケーブルを気にしなくていいということは、PCに接続するタイプのVRデバイスだとどうしても制限される激しい動きが簡単にできるということ。以下のムービーは、両手に握った光の剣で流れてくるブロックを切り落とすリズムゲーム「Beat Saber」をOculus Questでプレイする様子。Beat Saberではただ切るだけではなくプレイヤーが上下左右に動く必要もあり、6DoFに対応するOculus Questだとスムーズに遊ぶことが可能です。

Oculus Questで流れるブロックをライトサーベルで切り落とすリズムゲーム「Beat Saber」をプレイしてみた - YouTube

「Vader Immortal: スター・ウォーズVRシリーズ」では、実際に複数のマークスマンHトレーニング・リモートを相手にライトセーバーの修行が可能。後ろからブラスターを撃つリモートに反応するために急いで真後ろを振り返るシーンも多いのですが、ヘッドセットがケーブルでつながれていないので、スムーズに反応することができるのが印象的でした。

Oculus専用タイトル「Vader Immortal: スター・ウォーズVRシリーズ」でライトセーバーの修行をする様子 - YouTube

ライトセーバーは自動で構えるのではなく、自分の手でしっかりと握る必要があります。Oculus Questの新型Touchコントローラーは親指の動き、人差し指の動き、中指・薬指・小指の動きを感知することができ、ライトセーバーを握って刀身を出現させると「ビビッ」と振動が来るので、まるで本当にライトセーバーを握ったような感触が得られます。

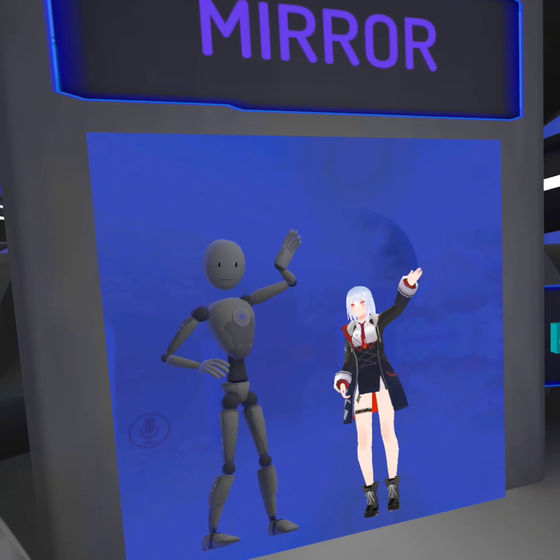

ゲーム以外では、VRファンの一部から強い人気を集めるVRネットワークサービス「VRChat」で、一部のアバターやワールドに制限が追加された簡易版の「Oculus Quest版」が用意されているので、PC版とのクロスチャットが可能です。Oculus Questにはマイクが内蔵されているので、VRChatを介して世界中の人と音声で会話することもできます。以下の画像はVRChatのOculus Quest版の場面で、Oculus版デフォルトのアバター(左)でPC版の見知らぬ人と一緒に鏡の前で手を振っているところ。

◆感想

Snapdragon 835を搭載したケーブル・設置型センサーレスのスタンドアローン型VRデバイスであるOculus Questは、高価なゲーミングPCがなくても話題のVRゲームを遊んだり、VRムービーを見ることができます。実際にプレイしていても、ゲームやアプリがカクついたりクラッシュしたりといった性能不足を感じさせるような場面はまったくありませんでした。同じOculusシリーズでスタンドアローン型の「」と異なり、Oculus Questは6DoFに対応しているので、Oculus Goでは体験できなかったVRコンテンツも遊べるのはうれしいポイント。わずらわしいケーブルがなくなることで、コンテンツによってはPCに接続するタイプのOculus Rift SよりもOculus Questの方が遊びやすい部分すらあるといえます。

また、Oculus QuestのOLED(有機EL)ディスプレイ解像度は両目あわせて2880×1600ピクセル、リフレッシュレート72Hzで、映像は非常に明るくキレイ。YouTubeの高画質な360度VRムービーもOculus Quest1台で思う存分楽しむことができます。これまでVRデバイスをほとんど体験したことがない編集部員からは「本当は壁や机がないのに、VR空間にあるだけで思わずもたれかかってしまう体験が新鮮」との声もあり、高性能で高価なゲーミングPCを持っていないVR初心者でも簡単に「仮想現実」を体験できるデバイスであると断言できます。

Oculus Questは充電バッテリーを内蔵していて、スペック表では連続起動でおよそ2時間ほどゲームが楽しめます。実際にフル充電した状態からゲームをプレイしたりムービーを見たりしたところ、およそ2時間30分ほどで残り9%まで減りました。そして残り9%の状態からフル充電までにかかった時間はおよそ2時間ほど。VRのゲームを長時間遊んでいるとかなり体力が減るので、2時間連続でちょうどいいといったところで、短すぎると感じることはありませんでした。また、連続起動してもOculus Questのヘッドセット本体は「触るとほんのり温かい」といった程度で、排熱も問題なさそう。

ただし、本体のコンパクトさに貢献するフレネルレンズの凹凸が大きく、しま模様が視界の中でわずかに浮かんで見えるところは残念なポイント。プレイに夢中になれば気にならない程度なのですが、視界の一部で結像がやや悪化する部分があり、明るくて高画質のムービーを見る際に「レンズの汚れかな?」と気になってしまうこともありました。また、取り外し可能なフェイスクッション部分は使用を重ねるとどうしても汚れてしまうものですが、プラスチックと布・スポンジの組み合わせで簡単に洗うことができないのは惜しいところだと感じました。そのため、気になる人にとってはの使用が必須といえます。

Oculus Questは64GBモデルが税抜4万9800円、128GBモデルが税抜6万2800円で、Oculusの公式サイトから購入可能。Amazon.co.jpでも購入できますが、記事作成時点では64GBモデルはマーケットプレイスで税込6万1500円で取り扱われていました。