滋賀県では、他県にはない極めて技術の高い鍾馗さんを見ることができます。

開発が進む中で

JR琵琶湖線駅前に建つ高層住宅の足元にはご覧のような落ち着いた町並み (栗東駅付近)

JR琵琶湖線駅前に建つ高層住宅の足元にはご覧のような落ち着いた町並み (栗東駅付近)県庁所在地の大津から京都へは、JRでわずか10分足らず。滋賀県特にJR琵琶湖線沿線は、関西圏のベッドタウンとして開発が進みましたが、住宅街には思いのほか古いたたずまいを残していて、街道町、城下町、農村集落から、海がないのに漁村まで!様々な表情の町が鍾馗さんを抱いています。

琵琶湖に浮かぶ沖島(近江八幡市)の集落は漁村そのもの。空が狭い

琵琶湖に浮かぶ沖島(近江八幡市)の集落は漁村そのもの。空が狭い 安土町(現近江八幡市)。滋賀県内には各地に街道が走り、かつての風情を残している。

安土町(現近江八幡市)。滋賀県内には各地に街道が走り、かつての風情を残している。分布

滋賀県の鍾馗さんの分布には偏りがあり、多く見られるのは湖東地域(彦根から東近江、近江八幡にかけて)と湖南地域(大津から野洲にかけてと甲賀地方)。一方で湖北地域(米原より北)と湖西地域(大津市北部、高島市)にはほとんど見られないようです。例えば長浜市には広範に古い民家が残されていますが、鍾馗さんは一体も見つかりません。

なぜこのようにくっきりと分布が分かれるのかはわかっていません。

分布の中心は近江八幡市・東近江市あたりで、大津市から旧安土町にかけての町ではどこでも見ることができます。また他府県に比べて「お寺鍾馗」の割合が高いことが特徴で、古くからの伝承が今に伝わっているともいえます。

特徴

湖東地域には18世紀初め頃から「八幡瓦」と呼ばれる地場の瓦屋が立地していて、現在滋賀県内で見られる古い鍾馗さんはこれらの瓦屋によって作られたものと考えられます。大津市中心部~北部は京都の影響が色濃く、京都市内と共通の鍾馗さんが多く見られますが、瀬田川を越えると同じ大津市内でも京都の影響が薄まって、近江固有の鍾馗さんが占めるようになってきます。京都と近江八幡の勢力圏はざっくり瀬田川を境にしていたようです。

京都系のマイルドな鍾馗さん(左・草津市)と地場の素朴で奔放な鍾馗さん(右・甲賀市)

京都系のマイルドな鍾馗さん(左・草津市)と地場の素朴で奔放な鍾馗さん(右・甲賀市) 蔵の両端に置かれた鍾馗さん。繊細な剣を持っていたと思われるがどちらも欠けてしまった(竜王町)

蔵の両端に置かれた鍾馗さん。繊細な剣を持っていたと思われるがどちらも欠けてしまった(竜王町)「八幡系」鍾馗

八幡瓦製造の中心だった寺本家を起源とする、非常に精巧な鍾馗さんが滋賀県内限定で見られます。 カバー写真の鍾馗さん。目力があって強そう(東近江市)

カバー写真の鍾馗さん。目力があって強そう(東近江市) ダイナミックなデザインと細部の精緻さで、素朴な鍾馗さん達とは一線を画する(東近江市)

ダイナミックなデザインと細部の精緻さで、素朴な鍾馗さん達とは一線を画する(東近江市)おすすめ探訪地

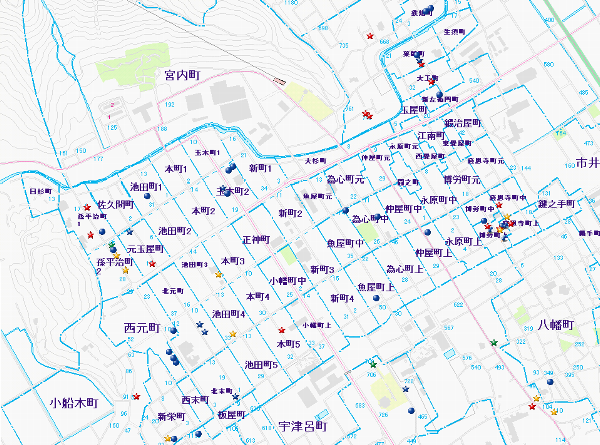

滋賀県内では近江八幡をお奨め。県内では最も高密度で鍾馗さんが見つかります。観光客の多く訪れる日牟礼八幡宮付近の分布図を示します。

小さすぎて見にくいですが、★や●が鍾馗さん。ここも「お寺鍾馗」が多いので、お寺の境内から周りを見渡してみると、鍾馗さんが目に入ってくると思います。観光でお出かけする機会があったら、鍾馗さんもちょっと気にしてみてはいかがでしょう。

はちまん堀の傍らには「かわらミュージアム」という小さな博物館もあって、八幡瓦の歴史がわかるとともに非常に立派な鍾馗さんも展示されていますのでこちらもぜひご訪問を。

- Kite

- 鍾馗を尋ねて三千里

- 鍾馗博物館

- 愛知県在住の会社員、1961年生まれ。

週末のたびに関西方面へ遠征し、民家にひそむ鍾馗さんに望遠レンズを向けてます。

不審尋問には笑顔とポケット版鍾馗ファイルで対抗するも、追い払われることもしば

しば。