1:本当にあった怖い名無し:2009/04/12(日) 18:25:23 ID:FlhEbdOV0

民俗学になるのかもしれないけど、、

俺は一人旅が好きなんですが、ブラリ旅するなら目的をもってしようと思い、

その土地の昔話や伝説を調べてそれにまつわる所をめぐるということを始めた(まだ数少ないけど)。

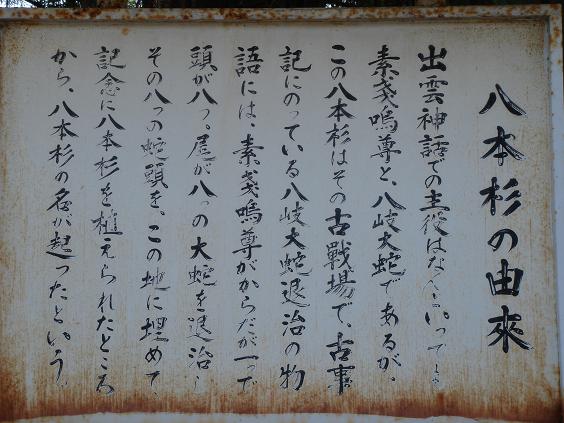

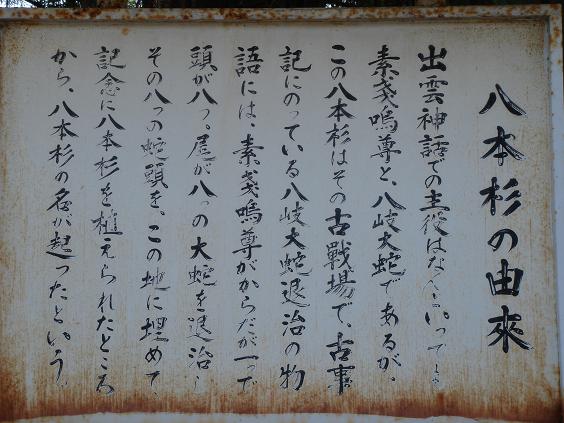

去年は出雲地方のヤマタノオロチ伝説を事前に調べ、それにまつわる神社等を一人でまわった。

すると、出雲には山奥の田舎の町の中にスサノオがクシナダと出会った場所、オロチと戦った場所、

オロチに飲ませた酒を作った場所、オロチの尾から草薙の剣を取り出した場所など、

興味深い史跡がたくさん残っていてこれがなかなか面白かった。

それで皆さんも地元に伝わる伝説や昔話と、それを伝える史跡、公共施設

(例えば古い橋などには昔話がセットで付いていることが多い)、神社等について

面白い話等知ってたら語ってみませんか?

で凸して写真うpなどしたら楽しいんじゃないかなとか思ったり。

http://ja.wikipedia.org/wiki/ヤマタノオロチ

2:

本当にあった怖い名無し:2009/04/12(日) 18:29:37 ID:FlhEbdOV0

例えば、まんが日本昔話っていうアニメが昔ありましたが、

あの話に出てくる場所や神社が意外と今も残っていたりします。

いまならYOUTUBEで見ることができます。

そういうものを事前に見てからたずねて見ると

意外と感慨深いものがあったりします。

6: 本当にあった怖い名無し:2009/04/12(日) 22:22:08 ID:FlhEbdOV0

一応もう一度上げてみる

神様関連のスレ、クトゥルー神話のスレなどが既にあったのと

ヤマタノオロチ伝説などはオカルティックだと思ったのですが

板違いということですのでこのままレスが付かないようならdat落ちまで放置します。

8: 本当にあった怖い名無し:2009/04/12(日) 22:53:26 ID:SiLb1gHMO

>>6

無駄な条件反射で鬼気として痛違いなんぞと喜ぶ、想像力が無いユトリはほっとけ。

神社、神宮、八幡、地名等における由来伝説は様々な解釈はあるが、

伝説由来=オカルトロマンと言っても過言ではない。

貴殿の言うように、日本昔ばなしなんて、教訓を交えたオカルト的な話しも多い。

よって、痛違いでは無いから頑張ってくれたまえ!

俺は応援するぜ!

9: 本当にあった怖い名無し:2009/04/12(日) 23:23:34 ID:FlhEbdOV0

>>8

ありがとうございます。

そう、ロマンを感じるんですよ。ただ住宅の間に生えているだけの木が、

実は昔伝説のあった寺に生えていた木だったりするんです。

いいだしっぺなんで去年撮ってきたそのスサノオ関連の画像を数枚うpしてみました

八本杉(スサノオが切り取った八本のオロチの首を埋めた場所といわれている)

クシナダの櫛をスサノオが拾った場所

スサノオがオロチの尾から草薙の剣を取り出した場所に建てられた神社

http://mysteryspot.main.jp/mysteryspot/isonokamifutsumitama/isonokamifutu.htm

10: 本当にあった怖い名無し:2009/04/12(日) 23:25:57 ID:FlhEbdOV0

最後の神社は本当に山の麓の田舎の小さな町の丘の上にある寂れた神社なんです。

もしかしたら近所の人でも、こんな全国的に有名な逸話の

残る神社と知らない人もいるかもしれないくらいのところです。

13: 呑呑 ◆2X9IMiA40A :2009/04/16(木) 00:09:34 ID:J4FmNs2Y0

旅が好きなのか

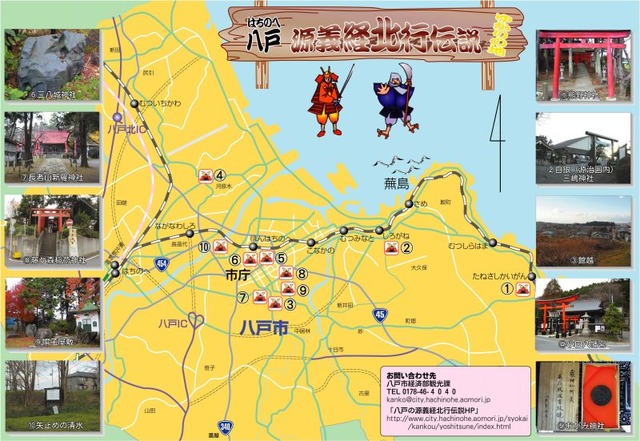

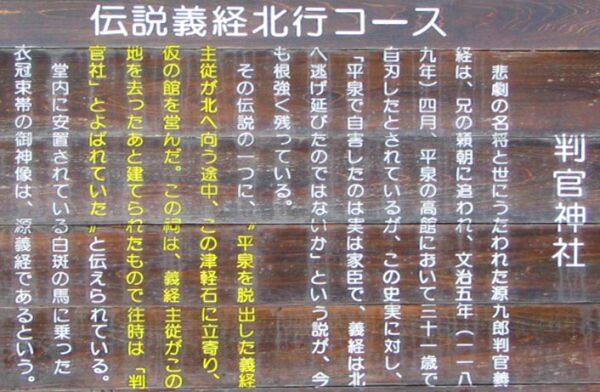

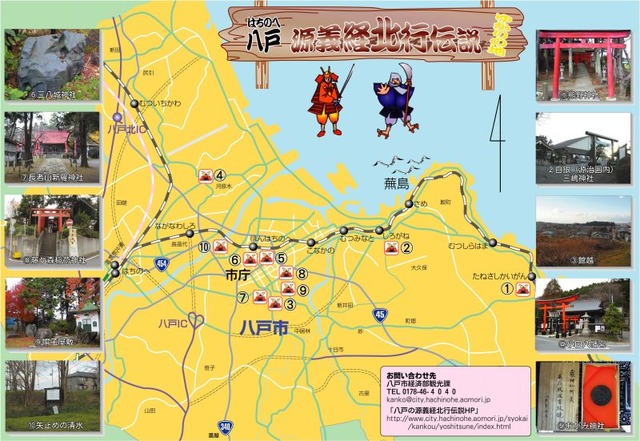

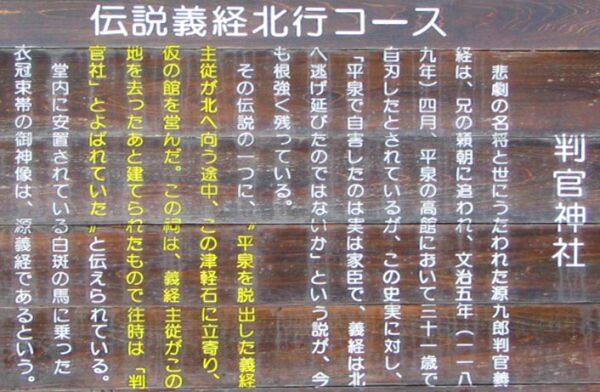

もう『義経北行伝説』をたどるしかないな

伝説の残る土地を調べると一本のルートが見えて来るぞ

いつ、どこに居たのかが分かると言われるほど

義経主従の通った道筋が見える

14: 本当にあった怖い名無し:2009/04/16(木) 00:22:13 ID:I29kI3goO

「義経北行伝説」は岩手県の三陸海岸地方~青森の南部地方に集中してるよな

義経ゆかりの判官神社や、静御前ゆかりの神社、

義経一行がしばらく住まわせてもらった地元の大きな神社などがあるからね。

ロマンに溢れてる土地だから、一度訪れてみる価値はある。

22: 本当にあった怖い名無し:2009/04/16(木) 08:39:07 ID:kFiq3hvyO

楽しいよな~どんな小さい集落にすら不思議な伝承は転がってる。

そんなのを訪ねるオフしたいなぁ…

23: 本当にあった怖い名無し:2009/04/16(木) 08:58:45 ID:gKPN/q300

かぐや姫関連で、富士市にゆかりの場所がありますね。

伝説では富士山に登って神(木花咲耶姫)になったと言う。

木花咲耶姫様は、富士宮の浅間さんに祀られてます。

富士宮が実家なので、最近よくお参りしますが、何か空気が違う感じがしますよ。

是非一度行ってみて下さい、焼そばも旨いし(w

27: 本当にあった怖い名無し:2009/04/18(土) 23:55:50 ID:/apsOjF2O

>>23

おいらの家の菩提寺も富士宮にある。

昨年秋に浅間神社行った時に自分も何か変わった感じがしたよ。

パワーアップしてると思った。今年は更に、か。

42: 本当にあった怖い名無し:2009/04/27(月) 00:13:53 ID:msdqjAf70

>>27

おおナカーマ。うちの菩提寺は東町。

うちも富士宮に行く度に浅間さんにも必ずお参りして

お水をもらってくるよ。冨知神社にもね。

鎮座1200年祭から特に変わったように思う。神社職員含めて。

44: 本当にあった怖い名無し:2009/04/27(月) 03:29:31 ID:gSiUhu3l0

>>42

宮崎の西都にも木花咲耶姫や岩長姫のゆかりの神社があるよ

都万(つまと読む)神社は木花咲耶姫がまつられてて

銀鏡神社(しろみと読む)には岩長姫がまつられてる

銀鏡という地名は 岩長姫がその容姿を嘆いて

投げ捨てた鏡が白く光ったことに因むらしい

西都はひむか神話の中心地でもあるけど

同じステージが県南(高原町)と県北(高千穂町)にもあるのがミステリー

64: 27:2009/05/01(金) 11:14:23 ID:qHvabuINO

>>42、寺は北山です 興味深い話Thanksです。

最近龍が気になってたのですが神田川と龍が関連あって嬉しいです。

確か芹沢光治良の「人間の運命」という

小説の冒頭で駿河はアイヌ語で天国という意味と紹介されてた気がします。

富士とアイヌ語が結びついてもおかしくないですね。

65: 本当にあった怖い名無し:2009/05/02(土) 01:52:24 ID:U81yr0SM0

>>64

神様の別名に「カム」ってつくの多いよね

あれアイヌ語の「カムイ」と同じ意味やろうし、より古い言葉なんやろね

88: 本当にあった怖い名無し:2009/05/19(火) 13:43:25 ID:mtygiP7C0

>>64

スルガは飛鳥時代に朝廷の意向で珠流河(現東部)国造に

蘆原(現中部)国造が組み入れられて駿河国と表すようになったと

伝わっているけど、珠流河の珠って御魂のことだという話もあるから

この説を取ればアイヌ語で天国だという話も辻褄は合うね。

25: 本当にあった怖い名無し:2009/04/17(金) 14:20:00 ID:qW3SEt6n0

山の怪やコトリバコ、○○様系が好きな奴は中国山地回ってみろ。

あそこは日本の暗黒地帯だ。面白い物が見つかるぞ。

28: 本当にあった怖い名無し:2009/04/19(日) 15:09:19 ID:jG3B0WbUO

一度行ってみたいのが宮崎県の椎葉村。鶴富姫伝説というのがある。

平家の残党と源氏の武士の悲恋話

ど田舎の村だからタイムスリップしたように感じると思う

緑が綺麗な夏に行ってみたいな

29: 本当にあった怖い名無し:2009/04/19(日) 15:30:23 ID:wWGIl80I0

佐賀にはなんかありますかね?

吉野ヶ里ぐらいかな?

佐賀に住んでいるものの、引きこもっててわからないや。

もし、教えていただければ、時間がとれたときに凸して写真撮ってきますね。

30: 本当にあった怖い名無し:2009/04/19(日) 18:36:21 ID:t27xdG3Z0

>>29

佐賀といえば松浦の佐用媛関係の神社とかありそうだけど

31: 本当にあった怖い名無し:2009/04/19(日) 21:42:03 ID:wWGIl80I0

>>29

ありがとうございます。

おお、地元なのにすっかり忘れてましたw

近いうちに佐用姫関係の神社に行ってみようと思います。

凸する際の要望ありますか?どこどこの写真を撮ってきてとか。

32: 本当にあった怖い名無し:2009/04/20(月) 13:50:21 ID:wQ5vEC/U0

>>31

30じゃないけど田島神社が見たい

35: 31:2009/04/21(火) 16:15:27 ID:JjytOEX90

>>32

実は今年の正月に田島神社に行って

デジカメで写真取り捲ったはずなんだが、そのデータがないんだ。

あるのは田島神社のお守りだけ…。

データが見つかったらアップするね。

期待せず待ってて。

36: 本当にあった怖い名無し:2009/04/23(木) 23:56:33 ID:79jR7KMi0

>>35

去年夏に田島神社に立ち寄ったんだが、

上は清として涼しく爽やかな風が吹き、海は輝いてた。

また行きたいな。

データ見つかるといいね。

37: 31:2009/04/24(金) 17:12:43 ID:qwBQySso0

>>36

ずっと田島神社の写真データを探し続けたがやっぱり見つからなかった…orz

いつになるかわからないけど都合のいいときにいけたら写真取り巻くってうpするよ。

鳥居のすぐ先が海になってる神社は初めて見たからびっくりしたなぁ。

39: 本当にあった怖い名無し:2009/04/25(土) 23:34:58 ID:MWqw7Vme0

宮崎県の潮嶽神社

ここは海幸彦をまつる全国でも珍しい神社

この地方では針を他人には貸すなという言い伝えがある

http://www.pmiyazaki.com/ushiodake_j/

40: 本当にあった怖い名無し:2009/04/26(日) 02:03:20 ID:PGBEuk8ZO

アメノヒボコ伝説辺りも

このスレに合った話なんかな?

http://ja.wikipedia.org/wiki/アメノヒボコ

46: 本当にあった怖い名無し:2009/04/28(火) 04:30:05 ID:Kg5+f+MY0

良スレ発見

47: 本当にあった怖い名無し:2009/04/29(水) 15:59:00 ID:x1/DvZmV0

64: 27:2009/05/01(金) 11:14:23 ID:qHvabuINO

>>47

昨日ふと思い立って鹿島神宮行ってきましたよ、鹿が大事にされてました。

今日田植祭で流鏑馬があるとか。人出が多そうですね。

48: 本当にあった怖い名無し:2009/04/29(水) 19:38:59 ID:IQhAsMOB0

全国に巨石文化あれど宮崎の高原町は地味にミステリー

南九州北斗七星

http://blogs.yahoo.co.jp/nekobusudou/3403642.html

霞神社・都城の小山・東霧島神社・皇子原神社

住吉神社・母智丘神社・高之峰・藺牟田池

(参考)

http://megalith-jp.net/maps.html

49: 本当にあった怖い名無し:2009/04/29(水) 20:19:10 ID:zhTD+6JM0

>>48

東霧島神社には行ってみたいと思っている。

地元に住んでながらいつも思うのって宮崎って、

地味に不思議な土地だよね。

天孫降臨に因んだ山の頂上にデカイ剣が突き刺さって

いたりとかw

後、宮崎県日向市の大御神社は地味ながら

感受性の強い人がいったら惚れるw

後、全く有名じゃないが近くにひっそりと

ストーンサークルらしきものあるw

あれだけ、柱状石群があれば、

ストーンあるかもなとも頷ける。

後、神座付近にいる尻尾が二股に分かれた猫らしからぬ

人懐こい白い猫も可愛いw

あと近くの海岸には伊勢ヶ浜、神武東征伐の港もあるし

古代伊勢や古代出雲と何らかの関係あったかもね。

また木花姫の名前が、そのまま地名となった地区もある、

それが確か木花地区だったと思う。

50: 本当にあった怖い名無し:2009/04/29(水) 23:16:33 ID:IQhAsMOB0

東霧島神社は ”つま”きりしま神社と読むんだよね

で鹿児島の薩摩もさ”つま”

これも西都の都万神社と符合して面白いよね

どっかで読んだんだけど 桜島の”さくら”は木花”さくや”姫から来ているらしい

この木花咲耶姫は 別名「酒解子神」(さかどきこがみ)といって酒蔵の神様なんだよね

鹿児島も宮崎も焼酎をはじめ 旨い酒処

実は上に出ている潮嶽神社の海幸彦は 薩摩の隼人族の始祖といわれている

ここら辺りは同じ氏族なのかもしんないね

52: 本当にあった怖い名無し:2009/04/30(木) 01:39:49 ID:WG5ChYJX0

鹿児島には開聞岳という山があって

その姿が富士山に似ている事から薩摩富士といわれているんだけど

木花咲耶姫は木花開耶姫とも書くんだって

>(うぃきより)『古事記』では神阿多都比売(カムアタツヒメ)、

『日本書紀』では鹿葦津姫または葦津姫(カヤツヒメ)が本名らしい

>カムアタツヒメの「阿多」は薩摩国阿多郡阿多郷

(現在の鹿児島県南さつま市周辺)のことであるとされている。

>つまり阿多隼人の出身であり、その首領の娘という意味をもつ。

海幸彦と繋がったw

”開”聞岳と木花”開”耶姫、”桜”島と木花”咲耶”姫、

薩摩富士(開聞岳)と富士山、富士山と木花咲耶姫

なんか妙にリンクしてるのは気のせい?

53: 本当にあった怖い名無し:2009/04/30(木) 02:10:54 ID:qVkAFg2O0

鹿児島や宮崎方面の記紀に出てくる木花開耶姫と富士山の木花咲耶姫は

実は別人でじゃ?という仮説もあるよ。

富士山の方は=かぐや姫ないし相応の姫がいたんじゃないかって話。

富士山の麓で育ったせいもあってか、言われてみれば確かに

鹿児島の一豪族の姫様が近代に入って急に富士山の代名詞のように

なってしまうというのは正直ふに落ちない。

58: 本当にあった怖い名無し:2009/04/30(木) 14:48:18 ID:WG5ChYJX0

>>53

木花咲耶姫は鹿児島の隼人族の姫様かもしれないけど

もしかしたら神話のアマテラスのモデルかもしれないよ?

アマテラスの子孫の 迩迩芸命(ニニギノミコト)は木花咲耶姫の夫

この世界を支配するために 天孫降臨したんだけどその後の活躍はあんまり知らない

で木花咲耶姫の子孫 神倭伊波礼毘古命(カムヤマトイハレヒコノミコト)

後の神武天皇なんだけど この奥さんが 阿比良姫(アヒラツヒメ)

木花咲耶姫の本名 神阿多都比売(カムアタツヒメ)に似てない?

83: 本当にあった怖い名無し:2009/05/14(木) 22:34:43 ID:hZkHJ0yr0

>>58

宮崎の日南市油津に吾平津神社

「元明天皇の御代の和銅2年(709年)の創建」別名乙姫神社があるんだけど

主祭神が吾平津姫なんだけど 吾平津はアヒラツと読み 阿比良姫と同じなんだよね

記述にも神武天皇の妃とあるので どうやら同一神

>吾平津姫は神武天皇がまだ日向に居た頃の妃で、この油津の出生であったという。

>吾平津姫は神武東征には同行せず、油津の地に残って

東征の成功と道中の安全を祈ったと伝えられている。

んで地元ではこの乙姫神、醜女という言い伝えがあるんだ

なんか磐長姫を連想させるね

54: 本当にあった怖い名無し:2009/04/30(木) 03:27:18 ID:WG5ChYJX0

ちょっとぐぐってきた

山の神様は女神とされることが多いらしいけど

木花咲耶姫もアペフチカムイも火に付随する神様なんだね

どちらも水の神様ではないし、富士山にまつられてる神様って意図的に隠されている?

カモフラージュに木花咲耶姫が使われているとか?

55: 本当にあった怖い名無し:2009/04/30(木) 14:26:20 ID:WG5ChYJX0

アラハバキ - Wikipedia

http://ja.wikipedia.org/wiki/アラハバキ

あさまという言葉が古語から来ているのは間違いないんだろうけど

やはり火に関係しているのが多いね

でも、あらぶる神・アラハバキ神の水神(竜神・蛇神)から来ているとしたら

浅間大社の「水の神」に符合しない?

56: 本当にあった怖い名無し:2009/04/30(木) 14:39:24 ID:ZgfLpvflO

>>55確か今は読みはセンゲンだよね?国から禁止させられた

宗教が浅間じゃないっけ?体の一部を切り取り捧げる的なやつ

59: 本当にあった怖い名無し:2009/04/30(木) 14:59:04 ID:WG5ChYJX0

>>56

センゲンと読むんだ ㌧

62: 本当にあった怖い名無し:2009/04/30(木) 19:14:35 ID:1dn6hiwF0

>>59

富士大神こと浅間大神は富士山そのものの神様だよ。

あいにく記紀のような神話自体は存在していないんだけど

富士大神を最初に祀ったといわれる山宮浅間神社に伝わる話では

ヤマトタケルがこのあたりで敵に囲まれてしまい窮地に追い込まれた時

富士大神に助けてけろと祈願したら大風が吹いて窮地を脱することが

できたことへの感謝として創建されたと伝わっていることや

上でも書いている人がいるがその後も社殿がない伝説などから

実体は擬人化されていない山そのもので、ご神徳で言えば

風の神様になるのではと推測されている。

それと、

富士大神=富士山の山そのもののを指す神様

浅間大神=富士山の火山(噴火する姿)を指す神様

という人もいるけどこっちはスピ系の関係だから社伝類とは

少し性質が異なるかもしれない。

65: 本当にあった怖い名無し:2009/05/02(土) 01:52:24 ID:U81yr0SM0

>>62

木花咲耶姫の父神はオオヤマツミといってその名の通り山の神様なんだけど

この神様もどこの山神なのか いまひとつよくわからない

神話や伝説では鬼を知恵で言い含める話が

西都や県南・県北・全国いたるところにあるみたい

別名に酒解神がある

木花咲耶姫の別名に酒解子神があるから さすが親子って感じw

で、もうひとつの別名ワタシノオカミ、わたって海の意味の古語なんだよね

山と海の神様ということで 大地と海を支配する大神ということらしいけど

海の山の神という意味?と思ったことがある

そのときは海底火山のことかなぁと思ったりもしたが

木花咲耶姫が鹿児島の隼人族の姫なら もしかしたら桜島かもしらんね

桜島なら「海の山」って感じやし

78: 本当にあった怖い名無し:2009/05/10(日) 04:31:53 ID:fz9UzCSg0

霧島神宮関係だと思うんだけど、

スサナル尊由来の刀剣が地面に刺さった状態で保存されてなかった?

随分前に引き抜かれた?って聞いたんだけど。何て刀か知ってる人いる?

79: 本当にあった怖い名無し:2009/05/10(日) 08:46:41 ID:77/O8kS20

スサナル尊かどうかはわからないけど

霧島の高千穂の峰の山頂に天の逆鉾が刺さっているよ

坂本竜馬がおりょうさんと宮崎に来たときに引っこ抜いたって

81: 本当にあった怖い名無し:2009/05/10(日) 10:35:02 ID:fz9UzCSg0

>>79

それです!たぶん。

普段は抜けないけど抜けると良くない事が起きる、

という伝説があるんですよね。確か。

龍馬さんの時は、火山が噴火したんでしたっけ?

82: 本当にあった怖い名無し:2009/05/10(日) 16:30:02 ID:77/O8kS20

http://www.pmiyazaki.com/taka_sakahoko/

ここのサイトによると

迩迩芸命(ニニギノミコト)が天孫降臨した際に立てたって

抜くと神の怒りに触れるとか何とか

でも金属製のかなり重厚なつくりらしいから

坂本竜馬はおりょうさんと二人がかりで抜いたのかな?

かなりの馬鹿力じゃないと抜くのは無理っぽいらしいよ

63: 本当にあった怖い名無し:2009/05/01(金) 10:15:52 ID:q3DQfcdO0

おまえらは何故そんなに詳しいww

日本にヤバイ集落とかヤバイ場所って存在すんの?

思わず保存した最高の画像スレ『スーパーマリオトイレ』

「あ、作者ネタ切れだな…」と思う漫画の展開

日本のかわいいアイドルを貼っていくよー\(^o^)/

この人が可愛いすぎて頭がおかしくなりそうなんだが・・・

例えば、まんが日本昔話っていうアニメが昔ありましたが、

あの話に出てくる場所や神社が意外と今も残っていたりします。

いまならYOUTUBEで見ることができます。

そういうものを事前に見てからたずねて見ると

意外と感慨深いものがあったりします。

6: 本当にあった怖い名無し:2009/04/12(日) 22:22:08 ID:FlhEbdOV0

一応もう一度上げてみる

神様関連のスレ、クトゥルー神話のスレなどが既にあったのと

ヤマタノオロチ伝説などはオカルティックだと思ったのですが

板違いということですのでこのままレスが付かないようならdat落ちまで放置します。

8: 本当にあった怖い名無し:2009/04/12(日) 22:53:26 ID:SiLb1gHMO

>>6

無駄な条件反射で鬼気として痛違いなんぞと喜ぶ、想像力が無いユトリはほっとけ。

神社、神宮、八幡、地名等における由来伝説は様々な解釈はあるが、

伝説由来=オカルトロマンと言っても過言ではない。

貴殿の言うように、日本昔ばなしなんて、教訓を交えたオカルト的な話しも多い。

よって、痛違いでは無いから頑張ってくれたまえ!

俺は応援するぜ!

9: 本当にあった怖い名無し:2009/04/12(日) 23:23:34 ID:FlhEbdOV0

>>8

ありがとうございます。

そう、ロマンを感じるんですよ。ただ住宅の間に生えているだけの木が、

実は昔伝説のあった寺に生えていた木だったりするんです。

いいだしっぺなんで去年撮ってきたそのスサノオ関連の画像を数枚うpしてみました

八本杉(スサノオが切り取った八本のオロチの首を埋めた場所といわれている)

クシナダの櫛をスサノオが拾った場所

スサノオがオロチの尾から草薙の剣を取り出した場所に建てられた神社

http://mysteryspot.main.jp/mysteryspot/isonokamifutsumitama/isonokamifutu.htm

10: 本当にあった怖い名無し:2009/04/12(日) 23:25:57 ID:FlhEbdOV0

最後の神社は本当に山の麓の田舎の小さな町の丘の上にある寂れた神社なんです。

もしかしたら近所の人でも、こんな全国的に有名な逸話の

残る神社と知らない人もいるかもしれないくらいのところです。

13: 呑呑 ◆2X9IMiA40A :2009/04/16(木) 00:09:34 ID:J4FmNs2Y0

旅が好きなのか

もう『義経北行伝説』をたどるしかないな

伝説の残る土地を調べると一本のルートが見えて来るぞ

いつ、どこに居たのかが分かると言われるほど

義経主従の通った道筋が見える

八戸の源 義経北行伝説

http://www.city.hachinohe.aomori.jp/kanko/history/yoshitsune/index.html

義経北行伝説

http://act9.jp/fan/report/ai/ryuh/yoshitsune.htm

14: 本当にあった怖い名無し:2009/04/16(木) 00:22:13 ID:I29kI3goO

「義経北行伝説」は岩手県の三陸海岸地方~青森の南部地方に集中してるよな

義経ゆかりの判官神社や、静御前ゆかりの神社、

義経一行がしばらく住まわせてもらった地元の大きな神社などがあるからね。

ロマンに溢れてる土地だから、一度訪れてみる価値はある。

22: 本当にあった怖い名無し:2009/04/16(木) 08:39:07 ID:kFiq3hvyO

楽しいよな~どんな小さい集落にすら不思議な伝承は転がってる。

そんなのを訪ねるオフしたいなぁ…

23: 本当にあった怖い名無し:2009/04/16(木) 08:58:45 ID:gKPN/q300

かぐや姫関連で、富士市にゆかりの場所がありますね。

伝説では富士山に登って神(木花咲耶姫)になったと言う。

木花咲耶姫様は、富士宮の浅間さんに祀られてます。

富士宮が実家なので、最近よくお参りしますが、何か空気が違う感じがしますよ。

是非一度行ってみて下さい、焼そばも旨いし(w

木花開耶姫

日本神話に登場する女神。一般的には木花咲耶姫と記される。

また『古事記』では木花之佐久夜毘売、『日本書紀』では木花開耶姫と表記する。コノハナサクヤビメ、

コノハナサクヤヒメ、又は単にサクヤビメと呼ばれることもある。

『古事記』では神阿多都比売(カムアタツヒメ)、『日本書紀』では鹿葦津姫

または葦津姫(カヤツヒメ)が本名で、コノハナノサクヤビメは別名としている。

http://ja.wikipedia.org/wiki/コノハナノサクヤビメ

27: 本当にあった怖い名無し:2009/04/18(土) 23:55:50 ID:/apsOjF2O

>>23

おいらの家の菩提寺も富士宮にある。

昨年秋に浅間神社行った時に自分も何か変わった感じがしたよ。

パワーアップしてると思った。今年は更に、か。

浅間神社

富士信仰に基づいて富士山を神格化した浅間大神、

乃至は浅間神を記紀神話に現れる木花咲耶姫命と見てこれを祀る神社で、

中には木花咲耶姫命の父神である大山祇神や、姉神である磐長姫命を主祭神とするものもあり、

それらを含めて日本各地に約1300社が鎮座するが、

主として富士山麓を始めとしてその山容が眺められる地に多く所在する。

富士山南麓の静岡県富士宮市に鎮座する富士山本宮浅間大社が総本宮とされる。

http://ja.wikipedia.org/wiki/浅間神社

42: 本当にあった怖い名無し:2009/04/27(月) 00:13:53 ID:msdqjAf70

>>27

おおナカーマ。うちの菩提寺は東町。

うちも富士宮に行く度に浅間さんにも必ずお参りして

お水をもらってくるよ。冨知神社にもね。

鎮座1200年祭から特に変わったように思う。神社職員含めて。

浅間さんつながりでスレタイにそって浅間さん関係の伝説。

・毎年、夏になると富士にいる竜神様が神田川を遡って湧玉池に

やってきて、富士山神である浅間大神をはじめとした浅間さんの神々に挨拶しにくる。

その日は神田川を何かが遡ってくるような音が実際にすると言われていて

近所に住む人でこの音を聞いたも少なくないらしい。

・山宮は社殿を建てたり建てようとしても突然の大風が吹いて

すぐ壊れたりけが人が出たりが続いたので社殿がない。

(山宮の神様は建立の経緯からも元々が風神様とも言われている。)

・浅間さんの神立山とその周辺を今のような木々で覆われたように

したのは武田勝頼が境内整備の一環でたくさん植樹させたから。

それと浅間さんじゃないけど伊豆の雲見浅間神社にはニニギに返された時に

彼女もニニギの子を身ごもっており、不憫に思った父神が雲見の地に

産屋と土地を与え住まわせ、磐長姫はその地で男児を産んだという伝説が

伝わっている。その後の彼女については不明なんだけどその時の子供の墓と

伝わる古墳が現存している。

長文失礼。

44: 本当にあった怖い名無し:2009/04/27(月) 03:29:31 ID:gSiUhu3l0

>>42

宮崎の西都にも木花咲耶姫や岩長姫のゆかりの神社があるよ

都万(つまと読む)神社は木花咲耶姫がまつられてて

銀鏡神社(しろみと読む)には岩長姫がまつられてる

銀鏡という地名は 岩長姫がその容姿を嘆いて

投げ捨てた鏡が白く光ったことに因むらしい

西都はひむか神話の中心地でもあるけど

同じステージが県南(高原町)と県北(高千穂町)にもあるのがミステリー

64: 27:2009/05/01(金) 11:14:23 ID:qHvabuINO

>>42、寺は北山です 興味深い話Thanksです。

最近龍が気になってたのですが神田川と龍が関連あって嬉しいです。

確か芹沢光治良の「人間の運命」という

小説の冒頭で駿河はアイヌ語で天国という意味と紹介されてた気がします。

富士とアイヌ語が結びついてもおかしくないですね。

65: 本当にあった怖い名無し:2009/05/02(土) 01:52:24 ID:U81yr0SM0

>>64

神様の別名に「カム」ってつくの多いよね

あれアイヌ語の「カムイ」と同じ意味やろうし、より古い言葉なんやろね

88: 本当にあった怖い名無し:2009/05/19(火) 13:43:25 ID:mtygiP7C0

>>64

スルガは飛鳥時代に朝廷の意向で珠流河(現東部)国造に

蘆原(現中部)国造が組み入れられて駿河国と表すようになったと

伝わっているけど、珠流河の珠って御魂のことだという話もあるから

この説を取ればアイヌ語で天国だという話も辻褄は合うね。

25: 本当にあった怖い名無し:2009/04/17(金) 14:20:00 ID:qW3SEt6n0

山の怪やコトリバコ、○○様系が好きな奴は中国山地回ってみろ。

あそこは日本の暗黒地帯だ。面白い物が見つかるぞ。

28: 本当にあった怖い名無し:2009/04/19(日) 15:09:19 ID:jG3B0WbUO

一度行ってみたいのが宮崎県の椎葉村。鶴富姫伝説というのがある。

平家の残党と源氏の武士の悲恋話

ど田舎の村だからタイムスリップしたように感じると思う

緑が綺麗な夏に行ってみたいな

那須大八郎(なすだいはちろう)と鶴富姫(つるとみひめ)の恋物語

http://www.pref.miyazaki.lg.jp/

29: 本当にあった怖い名無し:2009/04/19(日) 15:30:23 ID:wWGIl80I0

佐賀にはなんかありますかね?

吉野ヶ里ぐらいかな?

佐賀に住んでいるものの、引きこもっててわからないや。

もし、教えていただければ、時間がとれたときに凸して写真撮ってきますね。

30: 本当にあった怖い名無し:2009/04/19(日) 18:36:21 ID:t27xdG3Z0

>>29

佐賀といえば松浦の佐用媛関係の神社とかありそうだけど

松浦佐用姫

現在の唐津市厳木町にいたとされる豪族の娘。単に佐用姫(さよひめ)とも呼ばれる。

537年、新羅に出征するためこの地を訪れた大伴狭手彦と

佐用姫は恋仲となったが、ついに出征のため別れる日が訪れた。

佐用姫は鏡山の頂上から領巾(ひれ)を振りながら舟を見送っていたが、

別離に耐えられなくなり舟を追って呼子まで行き、加部島で

七日七晩泣きはらした末に石になってしまった、という言い伝えがある。

万葉集にはこの伝説に因んで詠まれた和歌が収録されている。

また肥前国風土記には、同様に狭手彦(さでひこ)と領巾を振りながら

別れた弟日姫子(おとひめこ)という娘の話が収録されている。

こちらでは、別れた後、狭手彦によく似た男が家に通うようになり、

これが沼の蛇の化身であると正体がわかると沼に引き入れられ死んでしまうという話になっているが、

この弟日姫子を佐用姫と同一視し、もう一つの佐用姫伝説とされることもある。

http://ja.wikipedia.org/wiki/松浦佐用姫

31: 本当にあった怖い名無し:2009/04/19(日) 21:42:03 ID:wWGIl80I0

>>29

ありがとうございます。

おお、地元なのにすっかり忘れてましたw

近いうちに佐用姫関係の神社に行ってみようと思います。

凸する際の要望ありますか?どこどこの写真を撮ってきてとか。

32: 本当にあった怖い名無し:2009/04/20(月) 13:50:21 ID:wQ5vEC/U0

>>31

30じゃないけど田島神社が見たい

35: 31:2009/04/21(火) 16:15:27 ID:JjytOEX90

>>32

実は今年の正月に田島神社に行って

デジカメで写真取り捲ったはずなんだが、そのデータがないんだ。

あるのは田島神社のお守りだけ…。

データが見つかったらアップするね。

期待せず待ってて。

36: 本当にあった怖い名無し:2009/04/23(木) 23:56:33 ID:79jR7KMi0

>>35

去年夏に田島神社に立ち寄ったんだが、

上は清として涼しく爽やかな風が吹き、海は輝いてた。

また行きたいな。

データ見つかるといいね。

37: 31:2009/04/24(金) 17:12:43 ID:qwBQySso0

>>36

ずっと田島神社の写真データを探し続けたがやっぱり見つからなかった…orz

いつになるかわからないけど都合のいいときにいけたら写真取り巻くってうpするよ。

鳥居のすぐ先が海になってる神社は初めて見たからびっくりしたなぁ。

39: 本当にあった怖い名無し:2009/04/25(土) 23:34:58 ID:MWqw7Vme0

宮崎県の潮嶽神社

ここは海幸彦をまつる全国でも珍しい神社

この地方では針を他人には貸すなという言い伝えがある

http://www.pmiyazaki.com/ushiodake_j/

40: 本当にあった怖い名無し:2009/04/26(日) 02:03:20 ID:PGBEuk8ZO

アメノヒボコ伝説辺りも

このスレに合った話なんかな?

http://ja.wikipedia.org/wiki/アメノヒボコ

46: 本当にあった怖い名無し:2009/04/28(火) 04:30:05 ID:Kg5+f+MY0

良スレ発見

西宮神社

西宮市民なんで西宮神社を勧めておこうっと

西宮神社と言えば最近では福男で有名ですが

祀られてるのは勿論、「戎様」えべっさん

戎様=蛭児命としてみれば色々面白かったりする

その「えべっさん」を全国に広めるために活躍したのが傀儡師で

傀儡師の神「百太夫神」も境内に祀られてる

最寄り駅の阪神西宮から神戸方面

二駅目にあるのが「打出駅」

駅周辺の地名が「打出小槌町(うちでのこづち)」

一寸法師ゆかりの地

「子供のない老夫婦が子供を恵んでくださるよう住吉の神に祈ると」と一寸法師冒頭にあり

確かに神戸方面に真っ直ぐ行くと本住吉神社があります、ただし

スクナヒコナは「日本霊異記」の道場法師、『天神縁起』の菅原道真を媒介し中世の『小男の草子』、近世の『御伽草子』の一寸法師にまでつながっていくとされています

大国主命がスクナヒコナの助力を得て国作りをしたとも言われてます

そして、現在のえびす神は大国主であったという説も

(現在も西宮神社の第二殿に大国主大神は祀られています)

なんか色々面白いでしょw

47: 本当にあった怖い名無し:2009/04/29(水) 15:59:00 ID:x1/DvZmV0

「落とし文神社」

千葉県の「香取神宮」と茨城県の「鹿島神宮」の間には太古の昔、海(香取の海)があったという。

香取の神・鹿島の神の文のやり取りには鹿が海を渡り文を届けていた。

勿論、鹿にとっても光栄な立場である。

ある時、鹿島の神の文を口にくわえた鹿は意気揚々と海を渡り香取の地に着いた。

しかし心無い猟師に狙われ逃げ惑ううちに文を落としてしまった。

文が無いことに気づいた鹿は半狂乱になって文を探したが見つからず、もだえ死ぬように息絶えてしまった。

その鹿を祀った「落とし文神社」が現存する。

元の場所からは移築されたらしいが、香取神宮から多少離れた

部落の道沿いに小さい祠があり鳥居が建っている。

ちなみに猟師は数日後に謎の死を遂げ、身内の者も次々と病にかかり一家滅亡してしまったという。

64: 27:2009/05/01(金) 11:14:23 ID:qHvabuINO

>>47

昨日ふと思い立って鹿島神宮行ってきましたよ、鹿が大事にされてました。

今日田植祭で流鏑馬があるとか。人出が多そうですね。

48: 本当にあった怖い名無し:2009/04/29(水) 19:38:59 ID:IQhAsMOB0

全国に巨石文化あれど宮崎の高原町は地味にミステリー

南九州北斗七星

http://blogs.yahoo.co.jp/nekobusudou/3403642.html

霞神社・都城の小山・東霧島神社・皇子原神社

住吉神社・母智丘神社・高之峰・藺牟田池

(参考)

http://megalith-jp.net/maps.html

49: 本当にあった怖い名無し:2009/04/29(水) 20:19:10 ID:zhTD+6JM0

>>48

東霧島神社には行ってみたいと思っている。

地元に住んでながらいつも思うのって宮崎って、

地味に不思議な土地だよね。

天孫降臨に因んだ山の頂上にデカイ剣が突き刺さって

いたりとかw

後、宮崎県日向市の大御神社は地味ながら

感受性の強い人がいったら惚れるw

後、全く有名じゃないが近くにひっそりと

ストーンサークルらしきものあるw

あれだけ、柱状石群があれば、

ストーンあるかもなとも頷ける。

後、神座付近にいる尻尾が二股に分かれた猫らしからぬ

人懐こい白い猫も可愛いw

あと近くの海岸には伊勢ヶ浜、神武東征伐の港もあるし

古代伊勢や古代出雲と何らかの関係あったかもね。

また木花姫の名前が、そのまま地名となった地区もある、

それが確か木花地区だったと思う。

50: 本当にあった怖い名無し:2009/04/29(水) 23:16:33 ID:IQhAsMOB0

東霧島神社は ”つま”きりしま神社と読むんだよね

で鹿児島の薩摩もさ”つま”

これも西都の都万神社と符合して面白いよね

どっかで読んだんだけど 桜島の”さくら”は木花”さくや”姫から来ているらしい

この木花咲耶姫は 別名「酒解子神」(さかどきこがみ)といって酒蔵の神様なんだよね

鹿児島も宮崎も焼酎をはじめ 旨い酒処

実は上に出ている潮嶽神社の海幸彦は 薩摩の隼人族の始祖といわれている

ここら辺りは同じ氏族なのかもしんないね

52: 本当にあった怖い名無し:2009/04/30(木) 01:39:49 ID:WG5ChYJX0

鹿児島には開聞岳という山があって

その姿が富士山に似ている事から薩摩富士といわれているんだけど

木花咲耶姫は木花開耶姫とも書くんだって

>(うぃきより)『古事記』では神阿多都比売(カムアタツヒメ)、

『日本書紀』では鹿葦津姫または葦津姫(カヤツヒメ)が本名らしい

>カムアタツヒメの「阿多」は薩摩国阿多郡阿多郷

(現在の鹿児島県南さつま市周辺)のことであるとされている。

>つまり阿多隼人の出身であり、その首領の娘という意味をもつ。

海幸彦と繋がったw

”開”聞岳と木花”開”耶姫、”桜”島と木花”咲耶”姫、

薩摩富士(開聞岳)と富士山、富士山と木花咲耶姫

なんか妙にリンクしてるのは気のせい?

53: 本当にあった怖い名無し:2009/04/30(木) 02:10:54 ID:qVkAFg2O0

鹿児島や宮崎方面の記紀に出てくる木花開耶姫と富士山の木花咲耶姫は

実は別人でじゃ?という仮説もあるよ。

富士山の方は=かぐや姫ないし相応の姫がいたんじゃないかって話。

富士山の麓で育ったせいもあってか、言われてみれば確かに

鹿児島の一豪族の姫様が近代に入って急に富士山の代名詞のように

なってしまうというのは正直ふに落ちない。

58: 本当にあった怖い名無し:2009/04/30(木) 14:48:18 ID:WG5ChYJX0

>>53

木花咲耶姫は鹿児島の隼人族の姫様かもしれないけど

もしかしたら神話のアマテラスのモデルかもしれないよ?

アマテラスの子孫の 迩迩芸命(ニニギノミコト)は木花咲耶姫の夫

この世界を支配するために 天孫降臨したんだけどその後の活躍はあんまり知らない

で木花咲耶姫の子孫 神倭伊波礼毘古命(カムヤマトイハレヒコノミコト)

後の神武天皇なんだけど この奥さんが 阿比良姫(アヒラツヒメ)

木花咲耶姫の本名 神阿多都比売(カムアタツヒメ)に似てない?

83: 本当にあった怖い名無し:2009/05/14(木) 22:34:43 ID:hZkHJ0yr0

>>58

宮崎の日南市油津に吾平津神社

「元明天皇の御代の和銅2年(709年)の創建」別名乙姫神社があるんだけど

主祭神が吾平津姫なんだけど 吾平津はアヒラツと読み 阿比良姫と同じなんだよね

記述にも神武天皇の妃とあるので どうやら同一神

>吾平津姫は神武天皇がまだ日向に居た頃の妃で、この油津の出生であったという。

>吾平津姫は神武東征には同行せず、油津の地に残って

東征の成功と道中の安全を祈ったと伝えられている。

んで地元ではこの乙姫神、醜女という言い伝えがあるんだ

なんか磐長姫を連想させるね

54: 本当にあった怖い名無し:2009/04/30(木) 03:27:18 ID:WG5ChYJX0

ちょっとぐぐってきた

富士山

近代後の語源説としては、宣教師バチェラーは、

名前は「火を噴く山」を意味するアイヌ語の「フンチヌプリ」に由来するとの説を提示した。

しかし、これは囲炉裏端に鎮座する火の神の老婆を表す「アペフチカムイ」からきた誤解で

あるとの反論がある(フチ=フンチは「火」ではなく「老婆」の意味)。

浅間神社の祭神がコノハナノサクヤビメとなった経緯としては、

コノハナノサクヤビメの出産に関わりがあるとされ、

火中出産から「火の神」とされることがある。

しかし、富士山本宮浅間大社の社伝では火を鎮める「水の神」とされている。

http://ja.wikipedia.org/wiki/富士山

アペカムイ/アペフチカムイ

生活に欠かせない炎を司る神。

神謡でも生活においても女性の神であるとされています。

いろりに鎮座しているアペカムイは老女でイレスフチ【育てのばあさま】とも呼ばれ、

道東ではチセコロカムイ(家を司る神)と夫婦であるというところもあります。

http://www.geocities.jp/bioers_1st_project/ainu-world/kamuy/ape.html

山の神様は女神とされることが多いらしいけど

木花咲耶姫もアペフチカムイも火に付随する神様なんだね

どちらも水の神様ではないし、富士山にまつられてる神様って意図的に隠されている?

カモフラージュに木花咲耶姫が使われているとか?

55: 本当にあった怖い名無し:2009/04/30(木) 14:26:20 ID:WG5ChYJX0

浅間神社

浅間の語源 [編集]

浅間神社の語源については諸説ある。

「浅間」は荒ぶる神であり、火の神である。

江戸時代に火山である富士山と浅間山は一体の神であるとして祀ったとする説。

「浅間」は阿蘇山を意味しており、九州起源の故事が原始信仰に集合した結果といわれている。

「アサマ」とは、アイヌ語で「火を吹く燃える岩」または「沢の奥」という意味がある。

また、東南アジアの言葉で火山や温泉に関係する言葉である。例えばマレー語では、

「アサ」は煙を意味し「マ」は母を意味する。その言葉を火山である富士山にあてたとする説。

坂上田村麻呂が富士山本宮浅間大社を現在地に遷宮した時、新しい社号を求めた。この時、

浅間大社の湧玉池の周りに桜が多く自生していた。

そのため同じく桜と関係の深い伊勢の皇大神宮の摂社である朝熊神社を勧請した。

この朝熊神社を現地の人々が「アサマノカミノヤシロ」と呼んでいたため、その名を浅間神社にあてたとする説。

富士山そのものを「垂迹浅間大菩薩」として信仰していたためとする説。

様々な説があるが、はっきりしていないのが現状である。

http://ja.wikipedia.org/wiki/浅間神社

アラハバキ - Wikipedia

http://ja.wikipedia.org/wiki/アラハバキ

あさまという言葉が古語から来ているのは間違いないんだろうけど

やはり火に関係しているのが多いね

でも、あらぶる神・アラハバキ神の水神(竜神・蛇神)から来ているとしたら

浅間大社の「水の神」に符合しない?

56: 本当にあった怖い名無し:2009/04/30(木) 14:39:24 ID:ZgfLpvflO

>>55確か今は読みはセンゲンだよね?国から禁止させられた

宗教が浅間じゃないっけ?体の一部を切り取り捧げる的なやつ

59: 本当にあった怖い名無し:2009/04/30(木) 14:59:04 ID:WG5ChYJX0

>>56

センゲンと読むんだ ㌧

62: 本当にあった怖い名無し:2009/04/30(木) 19:14:35 ID:1dn6hiwF0

>>59

富士大神こと浅間大神は富士山そのものの神様だよ。

あいにく記紀のような神話自体は存在していないんだけど

富士大神を最初に祀ったといわれる山宮浅間神社に伝わる話では

ヤマトタケルがこのあたりで敵に囲まれてしまい窮地に追い込まれた時

富士大神に助けてけろと祈願したら大風が吹いて窮地を脱することが

できたことへの感謝として創建されたと伝わっていることや

上でも書いている人がいるがその後も社殿がない伝説などから

実体は擬人化されていない山そのもので、ご神徳で言えば

風の神様になるのではと推測されている。

それと、

富士大神=富士山の山そのもののを指す神様

浅間大神=富士山の火山(噴火する姿)を指す神様

という人もいるけどこっちはスピ系の関係だから社伝類とは

少し性質が異なるかもしれない。

65: 本当にあった怖い名無し:2009/05/02(土) 01:52:24 ID:U81yr0SM0

>>62

木花咲耶姫の父神はオオヤマツミといってその名の通り山の神様なんだけど

この神様もどこの山神なのか いまひとつよくわからない

神話や伝説では鬼を知恵で言い含める話が

西都や県南・県北・全国いたるところにあるみたい

別名に酒解神がある

木花咲耶姫の別名に酒解子神があるから さすが親子って感じw

で、もうひとつの別名ワタシノオカミ、わたって海の意味の古語なんだよね

山と海の神様ということで 大地と海を支配する大神ということらしいけど

海の山の神という意味?と思ったことがある

そのときは海底火山のことかなぁと思ったりもしたが

木花咲耶姫が鹿児島の隼人族の姫なら もしかしたら桜島かもしらんね

桜島なら「海の山」って感じやし

78: 本当にあった怖い名無し:2009/05/10(日) 04:31:53 ID:fz9UzCSg0

霧島神宮関係だと思うんだけど、

スサナル尊由来の刀剣が地面に刺さった状態で保存されてなかった?

随分前に引き抜かれた?って聞いたんだけど。何て刀か知ってる人いる?

79: 本当にあった怖い名無し:2009/05/10(日) 08:46:41 ID:77/O8kS20

スサナル尊かどうかはわからないけど

霧島の高千穂の峰の山頂に天の逆鉾が刺さっているよ

坂本竜馬がおりょうさんと宮崎に来たときに引っこ抜いたって

81: 本当にあった怖い名無し:2009/05/10(日) 10:35:02 ID:fz9UzCSg0

>>79

それです!たぶん。

普段は抜けないけど抜けると良くない事が起きる、

という伝説があるんですよね。確か。

龍馬さんの時は、火山が噴火したんでしたっけ?

82: 本当にあった怖い名無し:2009/05/10(日) 16:30:02 ID:77/O8kS20

http://www.pmiyazaki.com/taka_sakahoko/

ここのサイトによると

迩迩芸命(ニニギノミコト)が天孫降臨した際に立てたって

抜くと神の怒りに触れるとか何とか

でも金属製のかなり重厚なつくりらしいから

坂本竜馬はおりょうさんと二人がかりで抜いたのかな?

かなりの馬鹿力じゃないと抜くのは無理っぽいらしいよ

天逆鉾

日本の中世神話に登場する矛である。

一般的に記紀に登場する天沼矛の別名とされているが、その位置付けや性質は異なっている。

中世神話上では、金剛宝杵(こんごうほうしょ)、天魔反戈(あまのまがえしのほこ)ともいう。

鹿児島県・宮崎県境の高千穂峰の山頂に突き立てられている

http://ja.wikipedia.org/wiki/天逆鉾

63: 本当にあった怖い名無し:2009/05/01(金) 10:15:52 ID:q3DQfcdO0

おまえらは何故そんなに詳しいww

日本にヤバイ集落とかヤバイ場所って存在すんの?

思わず保存した最高の画像スレ『スーパーマリオトイレ』

「あ、作者ネタ切れだな…」と思う漫画の展開

日本のかわいいアイドルを貼っていくよー\(^o^)/

この人が可愛いすぎて頭がおかしくなりそうなんだが・・・

℃-ute UP FRONT WORKS Z = MUSIC = 2012-04-18 売り上げランキング : 322 by AZlink |