1:世界@名無史さん:2007/03/16(金) 21:55:59 ID:0

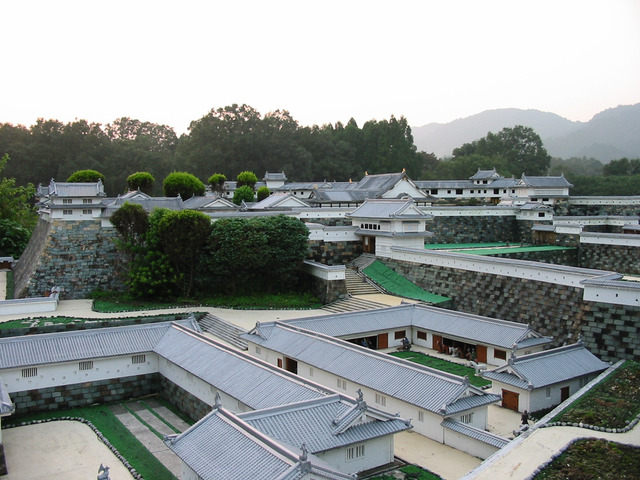

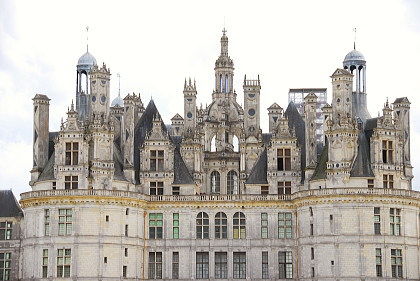

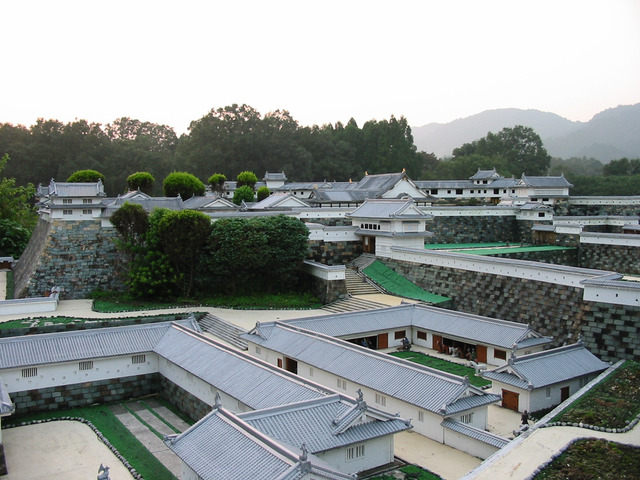

日本と欧州・中東の城

主に封建領主の居館を兼ねた防御拠点。

日本は土塁や石垣、欧州・中東は石や煉瓦の城壁で囲われている。

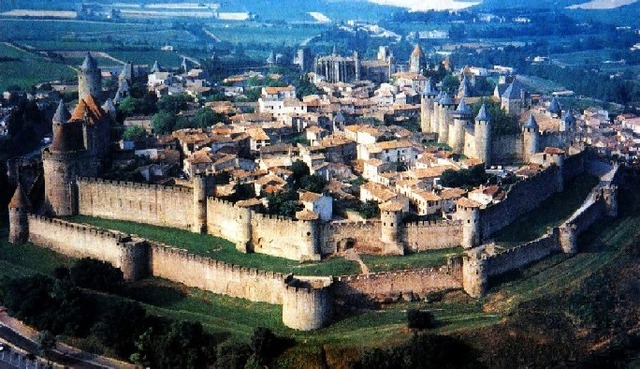

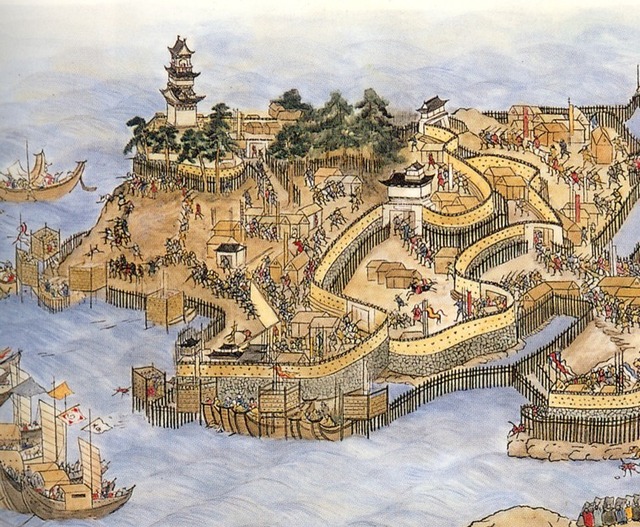

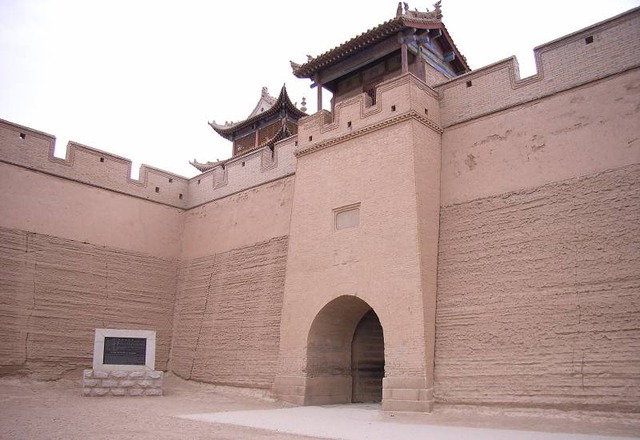

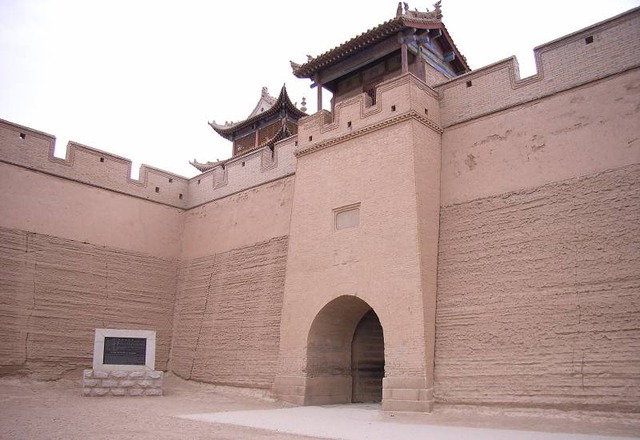

中国・朝鮮の城

都市全体を城壁で囲んだもの。欧州や中東の都市もこの形態。

日本では石積み、煉瓦積みの技術が未発達のため城郭都市は発展しなかった。

このスレは広い意味での「城」を様々な角度から論じるアカデミックなスレッドです。

5:

世界@名無史さん:2007/03/20(火) 00:30:19 ID:0

>日本では石積み、煉瓦積みの技術が未発達のため城郭都市は発展しなかった。

異民族に攻め込まれる危険が無いから、城壁作る必要がなかっただけの話。

6: 世界@名無史さん:2007/03/20(火) 11:26:06 ID:0

あと、国内の治安の問題もあるかもね。

中国や欧州のように、都市と都市という点以外は、

全て異世界というような世界じゃね。

個人的に不思議なのは、欧州や中国の城は、

城塞都市から単なる軍事拠点に至るまで、

日本の郭のような縦深性がほとんどないこと。

一点を突破されたら終わりって防御かなり不利じゃない?

8: 世界@名無史さん:2007/03/20(火) 11:58:31 ID:0

朝鮮征伐の際に日本が築城した俗に言う「倭城」の方が堅固なわけだが?

9: 世界@名無史さん:2007/03/20(火) 15:37:26 ID:0

>>8

逆に言うと、なんで中国や東欧では、

拠点(郭)を多数配置して縦深性をもたせた築城術が発達しなかったんだろう

縦深性と多数の拠点を用いた要塞は、

近代でその有効性が証明されているよね。

11: 世界@名無史さん:2007/03/21(水) 03:10:58 ID:0

遊牧民相手の戦いが多かったことが何か影響しているだろうか?

15: 世界@名無史さん:2007/03/21(水) 19:02:32 ID:0

ヨーロッパは、都市城壁はあっても堀はあまりないよな。

18: 世界@名無史さん:2007/03/21(水) 21:12:23 ID:0

>>15

城壁都市でも周囲に堀を巡らしているものはあるよ。

あと領主の居館(=城館)には普通に堀がある。

跳ね上げ橋は堀があるから必要だったんだよ。

日本では堀のない城郭はまずないが、逆に言えば

城壁(=土塁・石垣)だけでは攻撃に耐えられなかったということの証拠だろう。

あと、日本ではあんまり跳ね上げ橋ってないね。発明されなかった?

19: 世界@名無史さん:2007/03/21(水) 21:33:28 ID:0

>>18

跳ね上げ橋は江戸城にあるよ。小さいけど

多分、戦国以後に発明されたと思われる

17: 世界@名無史さん:2007/03/21(水) 20:30:46 ID:0

小田原城や大阪城には町を囲む城壁に近いものがあったけどね

秀吉も京都に城壁を作ったらしいし…

あと一応、名古屋城あたりは対大砲防御はしている。

一応だけどね

20: 世界@名無史さん:2007/03/21(水) 23:09:30 ID:0

戦国~江戸初期までの城郭で近代戦でも要塞として機能しまくったのって

熊本城くらいか?加藤清正が偉大ということか

21: 世界@名無史さん:2007/03/22(木) 05:01:22 ID:0

>>20

そのくらいしかまともな近代戦を経験してないだろうが。

22: 世界@名無史さん:2007/03/22(木) 06:31:14 ID:0

幕末の時は大阪城も篭城すれば十分に耐えれたな

24: 世界@名無史さん:2007/03/22(木) 17:58:14 ID:0

会津若松の鶴ヶ城は?

城下は炎上して、誤解した白虎隊が切腹したが、城は落ちていなかった。

25: 世界@名無史さん:2007/03/22(木) 21:01:11 ID:0

さすがに戦国を経験した奴らの城だから

戦闘に対してはかなり合理的な城だろう

28: 世界@名無史さん:2007/03/23(金) 00:10:05 ID:0

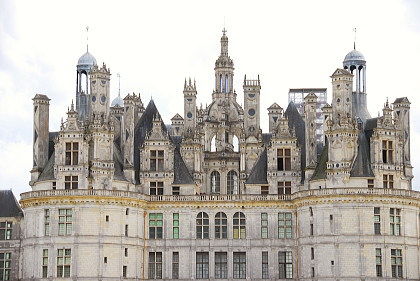

西洋の城塞といっても、大砲が投入される以前と以後では形状が違うよ

薄くて高い城壁は大砲以前

そういう城壁が大砲に崩されてから、低く厚く傾斜の付いた城塞に変わった

大砲の役目は、普通の力責めでは越えられない城壁を崩すこと

そこを突破口として歩兵を侵入させられる

大砲がなければ強化された城門なんかを攻めなければならなかった

29: 世界@名無史さん:2007/03/23(金) 01:00:40 ID:0

西洋や支那では、街全体を城壁で囲む。

日本の城は権力者の邸宅のみ堀と石垣で囲む。

日本の城では、民衆は小さな小競り合いでも家を焼かれる危険があるが、

逆にどこにでも好きなところへ逃げ失せてしまえる利点がある。

西洋や支那の城は、小さな小競り合いなら絶対安全。

しかし大規模な篭城戦になれば食糧が尽きて餓鬼道に墜ち、陥落すれば

権力者と運命を共にしなければいけない。

42: 世界@名無史さん:2007/03/25(日) 11:46:18 ID:0

中世:梯子、攻城塔→城壁で防ごう

近世:鉄砲、大砲→稜堡で防ごう

近代:火力集中、爆撃→コンクリートと穴蔵で要塞化

しかし現代は応急築城材の発達により

築城は再び塁壁に変化しつつあると言う

45: 世界@名無史さん:2007/03/26(月) 00:23:03 ID:0

各国語版Wikipedia見れば分かるが、

いわゆる英語の"castle"に相当するのって

欧州・中東のほかは日本にしかないのな。

これは封建領主がこれら以外の地域ではいなかったってことなのかな?

でも、たとえばムガール帝国には多くの藩王(マハラジャ)がいたみたいだけど

彼らは城を作らんかったのかいな?

75: 世界@名無史さん:2007/04/27(金) 05:42:24 ID:0

>>45

インド西部へ行くと巨大な城がいくつかあるよ。

ジャイサルメールとかジャイプルとか。

ジャイサルメール

ジャイプル

76: 世界@名無史さん:2007/04/27(金) 23:34:28 ID:0

>>75

どちらも「城塞都市」 (walled city)の類で封建領主の城 (castle) じゃないじゃん。

46: 世界@名無史さん:2007/03/26(月) 00:48:52 ID:0

インドでは、確か平時用の宮殿と別に、戦時に立てこもる城砦を造ることが

多かったんじゃなかたっけか。

城郭都市の中に築いたか外かは詳しく分からずスマソ・・・

48: 世界@名無史さん:2007/03/26(月) 07:14:06 ID:0

現代のような空中戦が主体で要塞防御は意義があるんですか?

55: 世界@名無史さん:2007/03/31(土) 17:06:33 ID:0

>>48

イラクの自衛隊やアメリカ軍の駐屯地は一種の要塞かも

56: 世界@名無史さん:2007/03/31(土) 20:20:08 ID:0

>>55

それは敵が空軍を持ってないしね

49: 世界@名無史さん:2007/03/26(月) 07:27:05 ID:0

例えばスイスのような、国土全体が要塞になってる国では、

航空攻撃どころか、核攻撃にも耐えると聞いているけど。

50: 世界@名無史さん:2007/03/27(火) 07:35:47 ID:0

スイスを攻める場合はどこから攻めればいいのか?

51: 世界@名無史さん:2007/03/28(水) 01:50:06 ID:0

攻めないで、包囲する。

52: 世界@名無史さん:2007/03/29(木) 04:36:38 ID:0

>>51

海上封鎖もあまり意味がないと結論が出てるし

スイスを包囲しても効果は薄いだろうな

53: 世界@名無史さん:2007/03/29(木) 05:20:10 ID:0

包囲戦でも殲滅戦でも費用対効果考えたら作戦を実行しにくい。

まして包囲戦なんてww2の独伊のような周り全て敵国でないと不可能で

しかも制圧してもアルプスの峠を得られなければ戦略的価値はない。

そうやって「攻め込まれない」工夫がなされているのがスイスの強さだなあ。

57: 世界@名無史さん:2007/03/31(土) 23:21:52 ID:0

幾何学的な城は、ルネサンス期に登場?

58: 世界@名無史さん:2007/04/01(日) 01:05:44 ID:0

>>57

城塞の形は大砲の発達史と関係が深い。

1453年に世界最大最強といわれたコンスターチノープルの3段の城壁が

オスマン・トルコ軍の大砲で陥落してから、幾何学模様の陸堡が多くなった。

それまでは敵兵が登れないように、城壁は高ければ良かったが、

大砲の登場で高い城壁が絶好の目標物になってしまって、

ぐっと低く、分厚く、堀が深く広く、死角がない幾何学模様の陸堡になった。

63: 世界@名無史さん:2007/04/18(水) 13:32:21 ID:0

>>58

メフメト2世の頃のコンスタンティノープルの城壁って本当に最強なのかね。

建てたのが5世紀だから千年近く前のものだけど。

http://ja.wikipedia.org/wiki/コンスタンティノープルの陥落

488: 世界@名無史さん:2010/07/04(日) 01:26:50 ID:0

>>63

あの城壁は強かったと思うぞ。守る兵力と装備が十分なら。

高さとか変えたり、堀も組み合わせたりした三重の城壁だったはず。

59: 世界@名無史さん:2007/04/01(日) 22:29:36 ID:0

垂直から斜めになったというのもある

垂直で薄い壁は衝撃をもろに受けるから

62: 世界@名無史さん:2007/04/08(日) 16:54:27 ID:0

【三重】製作19年、庭に1/23スケールのミニ「姫路城」完成

材料費約1800万円(画像あり)

http://news22.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1175966851/l50

66: 杜生さん:2007/04/22(日) 21:11:21 ID:0

上の方のスレで日本の城の石垣は砲撃に弱いとか言ってる人がいますが、

日本の城の石垣は砲撃ぐらいじゃビクともしないですよ。

戊辰戦争の時に何百発という砲弾に晒された会津の鶴ヶ城の古写真など見ると

天守や櫓などの木造建造物は崩壊寸前ですけど、石垣は殆ど無傷です。

というか、現存している日本の城で石垣に

砲撃による損傷が顕著な城なんて皆無に等しいですよ。

カノン砲の球弾なんかだと跳ね返してしまうぐらいです。

幕末、最新鋭だった薩長のアームストロング砲弾ですら

殆ど無力化してしまう防御性能がありました。

67: 世界@名無史さん:2007/04/22(日) 21:14:07 ID:0

というか、石垣を大砲で打つ意味って何?

天守や櫓を崩せばいいんじゃね

70: 世界@名無史さん:2007/04/24(火) 06:59:03 ID:0

>>67

天守や櫓なんて城の防御では、補助的な意味しか無いから。

島原の乱で原城が幕府軍の大砲による攻撃に、かなり善戦したことを見ればわかる。

68: 世界@名無史さん:2007/04/23(月) 21:04:12 ID:0

っていうか、大砲を城の中まで打ち込まれるようになったら終わりだろ。

71: 世界@名無史さん:2007/04/24(火) 13:50:06 ID:0

攻略の際に大砲が必要になる城と

大砲が無くても攻略可能な城との間には越えられない壁がある。

101: 世界@名無史さん:2007/07/14(土) 22:47:17 ID:0

102: 世界@名無史さん:2007/07/14(土) 22:51:48 ID:0

>>101

崩れた城壁の写真では、中が版築土塁で表面が

煉瓦で覆われた中国式城壁の構造がよく判る。

恐らく漢代では版築土塁のみで、煉瓦で覆われたのは宋代だと思う。

103: 世界@名無史さん:2007/07/16(月) 01:28:45 ID:0

>>101

城壁って土なんですか?

104: 世界@名無史さん:2007/07/16(月) 02:51:09 ID:0

>>103

城 = 土+成 = 土から成る

105: 世界@名無史さん:2007/07/16(月) 03:48:10 ID:0

>>104

イメージとして城壁は石だと思ってた

土の壁なのか

詳しいサイトありますか?

107: 世界@名無史さん:2007/07/23(月) 02:30:30 ID:0

>>105

庶民の家は土壁で、皇城は石がメインかな。

109: 世界@名無史さん:2007/07/23(月) 15:18:32 ID:0

>>107

ありがとうございます

現代の三国志のイメージだと城は石造で凄い作りですが

実はかなりボロイんですね

113: 世界@名無史さん:2007/07/24(火) 03:03:19 ID:0

>>109

実際の三国時代ではレンガは一般化してなくて、殆ど版築土塁の城壁だったよ。

三国志で城壁がレンガとして描かれてるのは

三国志演技が書かれたのが後のレンガ城壁が一般化した時代だった影響。

135: 世界@名無史さん:2007/08/10(金) 17:14:13 ID:0

ドイツの古城街道とかの映像を見ていると、

わずかな間隔であまりに多くの城が出てきて、

この封建体制を打破するのは本当に大変だっただろうなあ、

と、ちょっと気が遠くなる思いがした。

戦国時代までの日本も似たようなものだったのだろうな。

そこから考えると徳川幕府の一国一城令は偉大だと思った。

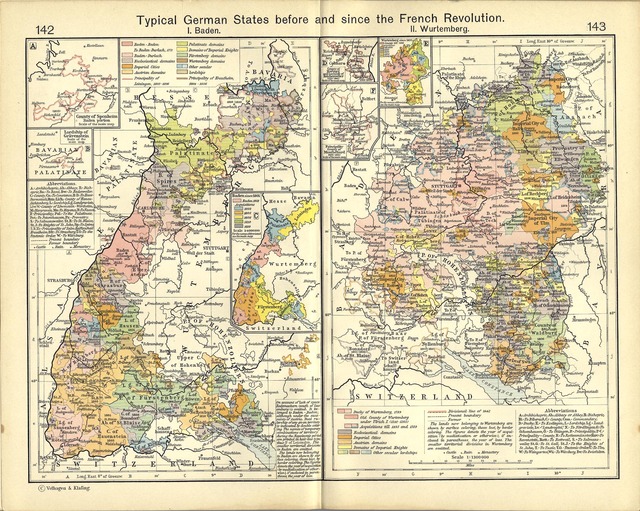

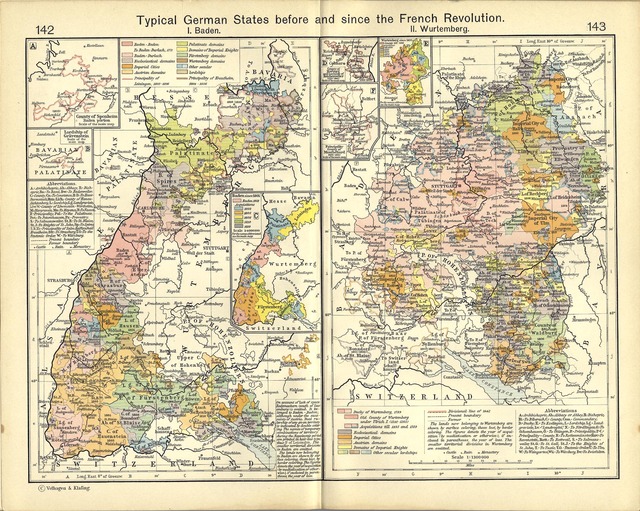

136: 世界@名無史さん:2007/08/11(土) 03:21:29 ID:0

ナポレオン戦争前の南西ドイツ

これだけ土地が細分化されてたら城が多いのは当たり前

142: 世界@名無史さん:2007/09/03(月) 03:08:16 ID:0

ドイツ語では中世の要塞風の城を"Burg"、近世の宮殿風のを"Schloss"というと

手元の独和辞典にあるが、都市の名前についてる「ブルク」はありゃなんなのかね?

Burg=城塞都市のことなら中国風に

都市名に「~城」って付くのは理解できるんだけど。

144: 世界@名無史さん:2007/09/03(月) 13:14:59 ID:0

英語ではBurgは都市の意味だね。ピッツバーグの「バーグ(burg)」とか。

元々はゲルマン古語で砦の意味だったのが領主の城館を意味するようになり

その周囲に町が出来たので城郭都市をも意味するようになった?

英語ではロマンス語のcastleが入ってきて、それが城を意味するようになったので

burgが限定的な意味(都市)で使われるようになったんだろう。

157: 世界@名無史さん:2007/09/23(日) 05:19:37 ID:0

日本の城も戦時には周辺住民収容してたし

158: 世界@名無史さん:2007/09/23(日) 16:13:00 ID:0

クレしん映画でもそんな描写があったね

アッパレ戦国~は中々考証ができてる名作だからなあ

159: 世界@名無史さん:2007/09/28(金) 23:53:50 ID:0

ルクセンブルクは西のジブラルタルと呼ばれるほどの城塞都市だった。

谷に囲まれた天然の要害をいかして要塞化。

164: 世界@名無史さん:2007/09/30(日) 16:01:43 ID:0

あの有名な後北条氏の小田原城って、城下町まですべてを含んで強固な

城塞だったから「天下の名城」とか言われていた気がするが。

168: 世界@名無史さん:2007/09/30(日) 17:53:39 ID:0

日本でシティーウォールが発達しなかった理由としては、

平野が少なく地形が複雑だった事が大きいのだろうな。

ドイツでものライン川沿いのいわゆる古城街道にある城は、

みんな言ってみれば日本式だね。

日本でも戦国期の小田原城のほかに、

八王子城もいわゆるシティーウォールだったらしい。

広い関東平野故か?

170: 世界@名無史さん:2007/09/30(日) 18:50:07 ID:0

>>168

でも逆に場所によっては京都や鎌倉みたいな

天然の要害を見つけやすいって事でもあるからね

平地に城を築く考え方は桃山時代以降でわりと遅いけど、

それでさえ城壁ではなく堀だったもんねぇ

171: 世界@名無史さん:2007/09/30(日) 19:08:57 ID:0

>>170

日本は川が多いから、すぐ水の引ける堀を造るほうが簡単で合理的だね。

それに戦国末期には大筒が発展してて、

城壁があまり意味を持たなくなったってのもあるのでしょうな。

大阪の陣でも堀ばかり注目されてて、城壁にはほとんど関心が無い。

175: 世界@名無史さん:2007/09/30(日) 23:50:06 ID:0

シティウォールってのは基本的には対異民族用だからな。

下手すると皆殺しだが

日本の戦争は権力者と権力者の問題ばっかなので

住人はどっちが勝とうとあまり関係ない。

246: 世界@名無史さん:2007/10/15(月) 00:43:29 ID:0

飯田橋の端の横にある石垣は当時のもの?

いやに綺麗な石組みだが。

247: 世界@名無史さん:2007/10/16(火) 00:30:54 ID:0

>>246

江戸城牛込見附跡の事?

補修はしてあるかも知れないが、

一応は当時のもののようだけど・・・。

248: 世界@名無史さん:2007/10/16(火) 01:24:43 ID:0

>>247

なんと!

江戸城を再現してみると、東京はものすごくかっこよくなるかもしれない・・・

249: 世界@名無史さん:2007/10/16(火) 07:24:48 ID:0

>>248

東京駅八重洲口あたり?の堀も埋め立てられているから完全復活はどうかね・・・

253: 世界@名無史さん:2007/10/18(木) 00:31:56 ID:0

江戸城の天守閣ってのはとても美しかったそうだね。家光のころの江戸っ子は

それはそれは自慢にしたとか。

254: 世界@名無史さん:2007/10/18(木) 22:11:17 ID:0

誰に?

外部の人間との交流が盛んだったのか?

255: 世界@名無史さん:2007/10/29(月) 17:01:07 ID:0

上方衆にじゃない?

ところで江戸城外郭は確かにすばらしい縄張りだが

19世紀に来日した英外交官のオールコックが「大君の都」で記すところでは

英国の軍人が江戸を観察したところ、3日もあれば占領できる、と答えたそうな。

やはり260年も同じ国防体制じゃ刃が立つわけ無いわね

257: 世界@名無史さん:2007/10/29(月) 17:51:10 ID:0

>>255

外郭については同じく惣構えのある会津若松城も戊辰戦争の際

まだ近代戦に慣れているとは言えない新政府軍に簡単に突破されてるな。

江戸城程の巨大城郭だと守る側の兵力にもよるだろうけど、

当時の海外の勢力に攻められれば、近代戦に対する対策のされていない

外郭はあの当時でも簡単に突破されてしまっただろう事は間違いない。

256: 世界@名無史さん:2007/10/29(月) 17:27:47 ID:0

むしろ3日も持つのに驚き

258: 世界@名無史さん:2007/10/29(月) 17:54:04 ID:0

じゃあ函館の五稜郭は簡単に突破できる?

259: 世界@名無史さん:2007/10/29(月) 18:05:11 ID:0

>>258

五稜郭は外郭ないじゃん。

ていうのは置いといてもあの当時既に時代遅れ。

260: 世界@名無史さん:2007/10/29(月) 21:08:58 ID:0

よく考えたら五稜郭より会津若松城のほうが長く持ちこたえたんだな。

261: 世界@名無史さん:2007/10/29(月) 21:26:33 ID:0

会津若松城の場合、降伏せざるを得なかった大きな理由が兵糧不足、

トイレ不足、戦死者の処理だったらしいしね。

開城直前は城内の衛生状態が相当悪かったらしい。

考えてみると、日本の城って長期篭城には向いていないかもしれないかな?

城塞都市の場合、城の敷地の中に田畑を含める事で兵糧の心配も少なくなる?

日本の場合総構えを持っている城でも外郭は内郭である本城と比較すると守りが薄く、

例え外郭の中に田畑があってもそれは攻城側に簡単に占領されてしまい、

兵糧の問題が発生しやすい?

263: 世界@名無史さん:2007/10/30(火) 00:04:59 ID:0

>>261

会津若松城降伏の最大の理由は、

他の奥羽諸藩が降伏して孤立無援となってしまって

勝利の可能性がなくなったから。

そのうえ先に降伏した奥羽諸藩が逆に降伏の説得に来たりしてたくらい。

278: 世界@名無史さん:2007/11/09(金) 22:00:14 ID:0

>>263

官軍の急追を予想もしていなかったため、兵糧の搬入は確かに遅れていた。

ゆくゆくは開城の原因になったかと。

兵糧搬入は士気の低下につながる、という精神論が仇になった。

273: 世界@名無史さん:2007/11/05(月) 19:12:04 ID:0

>>261

で思い出したけど、

戊辰の会津戦争ではアームストロング砲ばかりではなく

「焼玉」と呼ばれる一種の焼夷弾のようなものが多量に打ち込まれ、

城内では消火に必死だったらしい。

264: 世界@名無史さん:2007/11/03(土) 10:48:15 ID:0

援軍の見込みの無い籠城戦なんか無意味だからな。

そこが西南戦争で攻囲戦を耐え抜いた熊本城との違い。

268: 世界@名無史さん:2007/11/05(月) 08:48:35 ID:0

城好きならドイツのザクセン州にあるケーニッヒシュタイン城と、

ポーランドのポモージェ州にあるマルボルク城を見て来い。行って損はしない。

ケーニッヒシュタイン要塞

マルボルク城

402: 世界@名無史さん:2008/05/25(日) 01:24:23 ID:0

このスレの皆さんのお力を拝借したいです。

大体13~4世紀ごろのヨーロッパの攻城戦について調べているのですが

関連する資料や書籍の多い攻城戦というと、主にどういったものがありますでしょうか

405: 世界@名無史さん:2008/06/06(金) 19:58:40 ID:0

>>402

ちょっと東だけど、ロシアに関しては沢山ありますよ。

蒙古軍がガンガン襲ってますから。

410: 世界@名無史さん:2008/06/25(水) 17:05:05 ID:0

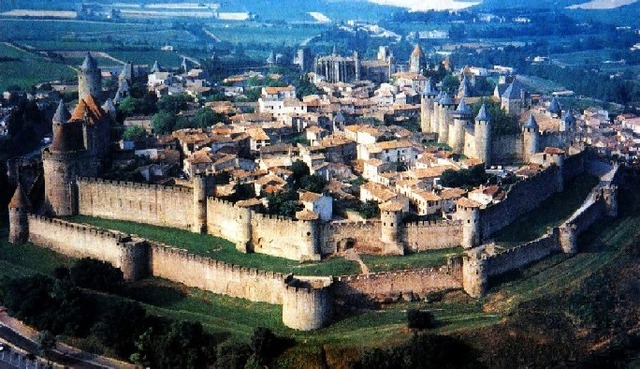

>>402

遅レスだけど、その時代のヨーロッパの攻城戦に

ついて知りたいのならアルビジョア十字軍なんてどう?

ベジエ攻囲、カルカッソンヌ攻囲、ミネルヴ攻囲、

テルム攻囲、トゥールーズ攻囲、モンセギュール攻囲など南仏の攻城戦の宝庫。

十字軍や異端カタリ派についての書籍を探せば、

参考になりそうなのもかなり見つかる。

406: 世界@名無史さん:2008/06/06(金) 21:35:34 ID:0

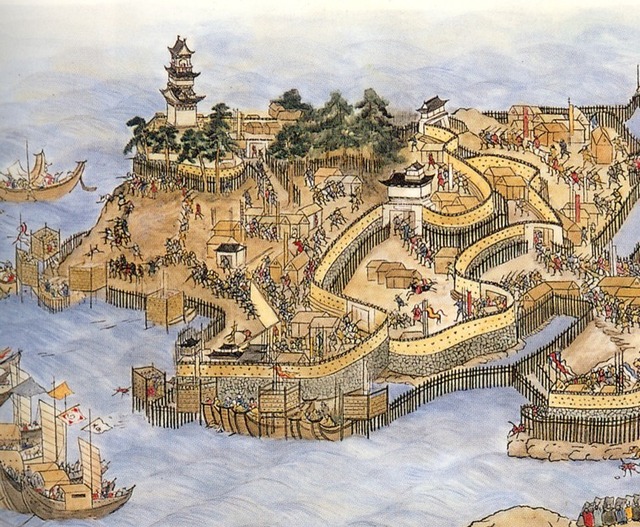

13世紀はモンゴル軍の金、南宋攻略と

イスラム軍vsテンプル騎士団のアッコン攻防戦。

どちらもイスラム製巨大投石器が活躍した。

14世紀は大砲の登場で攻城という概念が終わりつつあったかもね

実際の戦闘が城で行われても、それは兵舎と政治中枢を攻撃しているのであって

城壁の防御能力が極めて薄れた。

後にマキャベリが大砲って凄杉なんですけどwwww城壁厨涙目wwww

と「戦術論」で書いてるし。

408: 世界@名無史さん:2008/06/19(木) 21:31:34 ID:O

コンスタンティノープル攻略の時に

オスマン帝国側が使った「ウルバンの巨砲」って実際効果あったんかね?

威力はすごいが、装填に3時間かかったり精度が悪かったりしたけど。

409: 世界@名無史さん:2008/06/20(金) 07:52:51 ID:0

城壁そのものへの決め手とはならなかったようだが

守備側を疲労させる効果はあったろうね

441: 世界@名無史さん:2009/03/29(日) 21:22:12 ID:0

初めて世界史板に来たのだが

現代の城(国会議事堂・皇居・首相官邸・ホワイトハウス)って守りが弱すぎじゃない?

中世の大砲レベルでも、すぐに占領できる

現代人って馬鹿なの?

442: 世界@名無史さん:2009/03/29(日) 23:58:22 ID:0

>>441

そういえばロシアの議事堂に立て籠もった

共産党幹部が戦車で攻撃されて泣きが入り降参するって事件があったな。。。

443: 世界@名無史さん:2009/03/31(火) 16:25:56 ID:O

マルタの城壁は凄い

コンスタンチノープルの城壁が霞む程

中身の腐敗がなきゃナポレオンでも攻略は無理

あんな小さな島のくせにやりすぎ!て感じ

446: 世界@名無史さん:2009/08/10(月) 23:43:57 ID:0

>>443

当時の城砦建築の粋を凝らしてるからな。

ロードス島のときに大砲でがんがんにやられたから、特に大砲対策はかたい。

実際にオスマンの大軍を防ぎきってもいる。

コンスタンティノープルは大砲ができる前だから比べるのは酷だけどね

97: 世界@名無史さん:2007/06/16(土) 14:14:32 ID:0

城郭都市として小田原を復活させて欲しい

最強の戦国武将って誰なの?

超古代文明は存在したのか

ちょwww中国の軍人さんがチキチキ爆弾ゲームをリアルにやってるwww

あの夏で一番可愛い娘の画像を貼ってく

>日本では石積み、煉瓦積みの技術が未発達のため城郭都市は発展しなかった。

異民族に攻め込まれる危険が無いから、城壁作る必要がなかっただけの話。

6: 世界@名無史さん:2007/03/20(火) 11:26:06 ID:0

あと、国内の治安の問題もあるかもね。

中国や欧州のように、都市と都市という点以外は、

全て異世界というような世界じゃね。

個人的に不思議なのは、欧州や中国の城は、

城塞都市から単なる軍事拠点に至るまで、

日本の郭のような縦深性がほとんどないこと。

一点を突破されたら終わりって防御かなり不利じゃない?

8: 世界@名無史さん:2007/03/20(火) 11:58:31 ID:0

朝鮮征伐の際に日本が築城した俗に言う「倭城」の方が堅固なわけだが?

9: 世界@名無史さん:2007/03/20(火) 15:37:26 ID:0

>>8

逆に言うと、なんで中国や東欧では、

拠点(郭)を多数配置して縦深性をもたせた築城術が発達しなかったんだろう

縦深性と多数の拠点を用いた要塞は、

近代でその有効性が証明されているよね。

11: 世界@名無史さん:2007/03/21(水) 03:10:58 ID:0

遊牧民相手の戦いが多かったことが何か影響しているだろうか?

15: 世界@名無史さん:2007/03/21(水) 19:02:32 ID:0

ヨーロッパは、都市城壁はあっても堀はあまりないよな。

18: 世界@名無史さん:2007/03/21(水) 21:12:23 ID:0

>>15

城壁都市でも周囲に堀を巡らしているものはあるよ。

あと領主の居館(=城館)には普通に堀がある。

跳ね上げ橋は堀があるから必要だったんだよ。

日本では堀のない城郭はまずないが、逆に言えば

城壁(=土塁・石垣)だけでは攻撃に耐えられなかったということの証拠だろう。

あと、日本ではあんまり跳ね上げ橋ってないね。発明されなかった?

19: 世界@名無史さん:2007/03/21(水) 21:33:28 ID:0

>>18

跳ね上げ橋は江戸城にあるよ。小さいけど

多分、戦国以後に発明されたと思われる

17: 世界@名無史さん:2007/03/21(水) 20:30:46 ID:0

小田原城や大阪城には町を囲む城壁に近いものがあったけどね

秀吉も京都に城壁を作ったらしいし…

あと一応、名古屋城あたりは対大砲防御はしている。

一応だけどね

名古屋城

尾張国愛知郡名古屋(現在の愛知県名古屋市中区・北区)にあった城郭である。

通称、「金鯱城」、「金城」とも呼ばれた。日本100名城に選定されており、国の特別史跡に指定されている。

http://ja.wikipedia.org/wiki/名古屋城

20: 世界@名無史さん:2007/03/21(水) 23:09:30 ID:0

戦国~江戸初期までの城郭で近代戦でも要塞として機能しまくったのって

熊本城くらいか?加藤清正が偉大ということか

熊本城

西南戦争では政府軍の重要拠点であると同時に西郷軍の重要攻略目標となる。

西郷軍の総攻撃2日前、1877年(明治10年)2月19日午前11時40分から午後3時まで

原因不明の出火で大小天守などの建物(同時に30日間の米、城下の民家約千軒)を焼失した。

現時点で西南戦争での焼失が確認されているのは以下の建造物である。

大天守・小天守・本丸御殿・本丸東三階櫓・月見櫓・小広間櫓・

小広間西三階櫓・長局櫓・耕作櫓門・三之櫓門・東櫓門。

焼失を免れた建造物は現存のものを除くと西竹之丸脇五階櫓・飯田丸三階櫓・札櫓門・六間櫓・

書物櫓・堀預り櫓が確認されているが、西南戦争後から大正期までに陸軍により順次破却されている。

田原坂(たばるざか)の戦いを含む激しい攻防が行われたが、

熊本城は司令官谷干城の指揮の下、4000人の籠城で、西郷軍14000人の攻撃に耐え、

ついに撃退に成功した。なお、この戦いでは武者返しが大いに役立ち、

熊本城を甘く見ていた西郷軍は、誰一人として城内に侵入することができなかったという。

http://ja.wikipedia.org/wiki/熊本城

21: 世界@名無史さん:2007/03/22(木) 05:01:22 ID:0

>>20

そのくらいしかまともな近代戦を経験してないだろうが。

22: 世界@名無史さん:2007/03/22(木) 06:31:14 ID:0

幕末の時は大阪城も篭城すれば十分に耐えれたな

24: 世界@名無史さん:2007/03/22(木) 17:58:14 ID:0

会津若松の鶴ヶ城は?

城下は炎上して、誤解した白虎隊が切腹したが、城は落ちていなかった。

若松城

戊辰戦争の際には会津戦争にて、会津勢の立て篭もる若松城は1か月の間持ちこたえ、

板垣退助勢に、薩摩の援軍の助けをかりても遂に城は落ちなかったが、その後開城された。

戦後、天守を含む多くの建造物の傷みは激しく、その後も放置されたまま破却を迎えている。

http://ja.wikipedia.org/wiki/若松城

25: 世界@名無史さん:2007/03/22(木) 21:01:11 ID:0

さすがに戦国を経験した奴らの城だから

戦闘に対してはかなり合理的な城だろう

28: 世界@名無史さん:2007/03/23(金) 00:10:05 ID:0

西洋の城塞といっても、大砲が投入される以前と以後では形状が違うよ

薄くて高い城壁は大砲以前

そういう城壁が大砲に崩されてから、低く厚く傾斜の付いた城塞に変わった

大砲の役目は、普通の力責めでは越えられない城壁を崩すこと

そこを突破口として歩兵を侵入させられる

大砲がなければ強化された城門なんかを攻めなければならなかった

29: 世界@名無史さん:2007/03/23(金) 01:00:40 ID:0

西洋や支那では、街全体を城壁で囲む。

日本の城は権力者の邸宅のみ堀と石垣で囲む。

日本の城では、民衆は小さな小競り合いでも家を焼かれる危険があるが、

逆にどこにでも好きなところへ逃げ失せてしまえる利点がある。

西洋や支那の城は、小さな小競り合いなら絶対安全。

しかし大規模な篭城戦になれば食糧が尽きて餓鬼道に墜ち、陥落すれば

権力者と運命を共にしなければいけない。

42: 世界@名無史さん:2007/03/25(日) 11:46:18 ID:0

中世:梯子、攻城塔→城壁で防ごう

近世:鉄砲、大砲→稜堡で防ごう

近代:火力集中、爆撃→コンクリートと穴蔵で要塞化

しかし現代は応急築城材の発達により

築城は再び塁壁に変化しつつあると言う

45: 世界@名無史さん:2007/03/26(月) 00:23:03 ID:0

各国語版Wikipedia見れば分かるが、

いわゆる英語の"castle"に相当するのって

欧州・中東のほかは日本にしかないのな。

これは封建領主がこれら以外の地域ではいなかったってことなのかな?

でも、たとえばムガール帝国には多くの藩王(マハラジャ)がいたみたいだけど

彼らは城を作らんかったのかいな?

75: 世界@名無史さん:2007/04/27(金) 05:42:24 ID:0

>>45

インド西部へ行くと巨大な城がいくつかあるよ。

ジャイサルメールとかジャイプルとか。

ジャイサルメール

ジャイプル

76: 世界@名無史さん:2007/04/27(金) 23:34:28 ID:0

>>75

どちらも「城塞都市」 (walled city)の類で封建領主の城 (castle) じゃないじゃん。

46: 世界@名無史さん:2007/03/26(月) 00:48:52 ID:0

インドでは、確か平時用の宮殿と別に、戦時に立てこもる城砦を造ることが

多かったんじゃなかたっけか。

城郭都市の中に築いたか外かは詳しく分からずスマソ・・・

48: 世界@名無史さん:2007/03/26(月) 07:14:06 ID:0

現代のような空中戦が主体で要塞防御は意義があるんですか?

55: 世界@名無史さん:2007/03/31(土) 17:06:33 ID:0

>>48

イラクの自衛隊やアメリカ軍の駐屯地は一種の要塞かも

56: 世界@名無史さん:2007/03/31(土) 20:20:08 ID:0

>>55

それは敵が空軍を持ってないしね

49: 世界@名無史さん:2007/03/26(月) 07:27:05 ID:0

例えばスイスのような、国土全体が要塞になってる国では、

航空攻撃どころか、核攻撃にも耐えると聞いているけど。

50: 世界@名無史さん:2007/03/27(火) 07:35:47 ID:0

スイスを攻める場合はどこから攻めればいいのか?

51: 世界@名無史さん:2007/03/28(水) 01:50:06 ID:0

攻めないで、包囲する。

52: 世界@名無史さん:2007/03/29(木) 04:36:38 ID:0

>>51

海上封鎖もあまり意味がないと結論が出てるし

スイスを包囲しても効果は薄いだろうな

53: 世界@名無史さん:2007/03/29(木) 05:20:10 ID:0

包囲戦でも殲滅戦でも費用対効果考えたら作戦を実行しにくい。

まして包囲戦なんてww2の独伊のような周り全て敵国でないと不可能で

しかも制圧してもアルプスの峠を得られなければ戦略的価値はない。

そうやって「攻め込まれない」工夫がなされているのがスイスの強さだなあ。

57: 世界@名無史さん:2007/03/31(土) 23:21:52 ID:0

幾何学的な城は、ルネサンス期に登場?

58: 世界@名無史さん:2007/04/01(日) 01:05:44 ID:0

>>57

城塞の形は大砲の発達史と関係が深い。

1453年に世界最大最強といわれたコンスターチノープルの3段の城壁が

オスマン・トルコ軍の大砲で陥落してから、幾何学模様の陸堡が多くなった。

それまでは敵兵が登れないように、城壁は高ければ良かったが、

大砲の登場で高い城壁が絶好の目標物になってしまって、

ぐっと低く、分厚く、堀が深く広く、死角がない幾何学模様の陸堡になった。

63: 世界@名無史さん:2007/04/18(水) 13:32:21 ID:0

>>58

メフメト2世の頃のコンスタンティノープルの城壁って本当に最強なのかね。

建てたのが5世紀だから千年近く前のものだけど。

http://ja.wikipedia.org/wiki/コンスタンティノープルの陥落

488: 世界@名無史さん:2010/07/04(日) 01:26:50 ID:0

>>63

あの城壁は強かったと思うぞ。守る兵力と装備が十分なら。

高さとか変えたり、堀も組み合わせたりした三重の城壁だったはず。

59: 世界@名無史さん:2007/04/01(日) 22:29:36 ID:0

垂直から斜めになったというのもある

垂直で薄い壁は衝撃をもろに受けるから

62: 世界@名無史さん:2007/04/08(日) 16:54:27 ID:0

【三重】製作19年、庭に1/23スケールのミニ「姫路城」完成

材料費約1800万円(画像あり)

http://news22.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1175966851/l50

66: 杜生さん:2007/04/22(日) 21:11:21 ID:0

上の方のスレで日本の城の石垣は砲撃に弱いとか言ってる人がいますが、

日本の城の石垣は砲撃ぐらいじゃビクともしないですよ。

戊辰戦争の時に何百発という砲弾に晒された会津の鶴ヶ城の古写真など見ると

天守や櫓などの木造建造物は崩壊寸前ですけど、石垣は殆ど無傷です。

というか、現存している日本の城で石垣に

砲撃による損傷が顕著な城なんて皆無に等しいですよ。

カノン砲の球弾なんかだと跳ね返してしまうぐらいです。

幕末、最新鋭だった薩長のアームストロング砲弾ですら

殆ど無力化してしまう防御性能がありました。

67: 世界@名無史さん:2007/04/22(日) 21:14:07 ID:0

というか、石垣を大砲で打つ意味って何?

天守や櫓を崩せばいいんじゃね

70: 世界@名無史さん:2007/04/24(火) 06:59:03 ID:0

>>67

天守や櫓なんて城の防御では、補助的な意味しか無いから。

島原の乱で原城が幕府軍の大砲による攻撃に、かなり善戦したことを見ればわかる。

68: 世界@名無史さん:2007/04/23(月) 21:04:12 ID:0

っていうか、大砲を城の中まで打ち込まれるようになったら終わりだろ。

71: 世界@名無史さん:2007/04/24(火) 13:50:06 ID:0

攻略の際に大砲が必要になる城と

大砲が無くても攻略可能な城との間には越えられない壁がある。

101: 世界@名無史さん:2007/07/14(土) 22:47:17 ID:0

築2000年の城壁が倒壊―湖北省襄陽市【写真】

http://www.recordchina.co.jp/group/g9711.html

2007年7月12日、湖北省襄陽市の城壁が倒壊した。

倒壊した城壁は襄陽公園に位置する。

倒壊部分は長さ20m、高さ20mにわたる広大なもの。当日、現

地には大雨が降っており、城壁がゆるんだものとみられる。

付近の娯楽施設が倒壊した城壁の下敷きとなった。

周囲にいた市民の助けで、下敷きになった被害者はすぐに救出されたもよう。

襄陽市の城壁は漢代に築かれ、宋代に改築された長い歴史を誇る。

「鉄作りの襄陽」と言われたほどの強力な城壁として知られていた。

しかし1993年以来、城壁は6度にわたり倒壊。2005年から補修工事が始まっていた。(翻訳・編集/KT)

102: 世界@名無史さん:2007/07/14(土) 22:51:48 ID:0

>>101

崩れた城壁の写真では、中が版築土塁で表面が

煉瓦で覆われた中国式城壁の構造がよく判る。

恐らく漢代では版築土塁のみで、煉瓦で覆われたのは宋代だと思う。

103: 世界@名無史さん:2007/07/16(月) 01:28:45 ID:0

>>101

城壁って土なんですか?

104: 世界@名無史さん:2007/07/16(月) 02:51:09 ID:0

>>103

城 = 土+成 = 土から成る

105: 世界@名無史さん:2007/07/16(月) 03:48:10 ID:0

>>104

イメージとして城壁は石だと思ってた

土の壁なのか

詳しいサイトありますか?

107: 世界@名無史さん:2007/07/23(月) 02:30:30 ID:0

>>105

版築あと(中国の)建物は土と石と木で出来ていると思う。

土壁や建築の基礎部分を堅固に構築するために古代から用いられてきた工法である。

本来版築自体はほぼ土や石(礫)のみ若しくはそれらと少量の石灰等の混合物でできているが、

現在ではセメントを混ぜた版築というより土コンクリートといったほうがよいようなものも多く見受けられる

http://ja.wikipedia.org/wiki/版築

庶民の家は土壁で、皇城は石がメインかな。

109: 世界@名無史さん:2007/07/23(月) 15:18:32 ID:0

>>107

ありがとうございます

現代の三国志のイメージだと城は石造で凄い作りですが

実はかなりボロイんですね

113: 世界@名無史さん:2007/07/24(火) 03:03:19 ID:0

>>109

実際の三国時代ではレンガは一般化してなくて、殆ど版築土塁の城壁だったよ。

三国志で城壁がレンガとして描かれてるのは

三国志演技が書かれたのが後のレンガ城壁が一般化した時代だった影響。

135: 世界@名無史さん:2007/08/10(金) 17:14:13 ID:0

ドイツの古城街道とかの映像を見ていると、

わずかな間隔であまりに多くの城が出てきて、

この封建体制を打破するのは本当に大変だっただろうなあ、

と、ちょっと気が遠くなる思いがした。

戦国時代までの日本も似たようなものだったのだろうな。

そこから考えると徳川幕府の一国一城令は偉大だと思った。

136: 世界@名無史さん:2007/08/11(土) 03:21:29 ID:0

ナポレオン戦争前の南西ドイツ

これだけ土地が細分化されてたら城が多いのは当たり前

142: 世界@名無史さん:2007/09/03(月) 03:08:16 ID:0

ドイツ語では中世の要塞風の城を"Burg"、近世の宮殿風のを"Schloss"というと

手元の独和辞典にあるが、都市の名前についてる「ブルク」はありゃなんなのかね?

Burg=城塞都市のことなら中国風に

都市名に「~城」って付くのは理解できるんだけど。

144: 世界@名無史さん:2007/09/03(月) 13:14:59 ID:0

英語ではBurgは都市の意味だね。ピッツバーグの「バーグ(burg)」とか。

元々はゲルマン古語で砦の意味だったのが領主の城館を意味するようになり

その周囲に町が出来たので城郭都市をも意味するようになった?

英語ではロマンス語のcastleが入ってきて、それが城を意味するようになったので

burgが限定的な意味(都市)で使われるようになったんだろう。

157: 世界@名無史さん:2007/09/23(日) 05:19:37 ID:0

日本の城も戦時には周辺住民収容してたし

158: 世界@名無史さん:2007/09/23(日) 16:13:00 ID:0

クレしん映画でもそんな描写があったね

アッパレ戦国~は中々考証ができてる名作だからなあ

159: 世界@名無史さん:2007/09/28(金) 23:53:50 ID:0

ルクセンブルクは西のジブラルタルと呼ばれるほどの城塞都市だった。

谷に囲まれた天然の要害をいかして要塞化。

164: 世界@名無史さん:2007/09/30(日) 16:01:43 ID:0

あの有名な後北条氏の小田原城って、城下町まですべてを含んで強固な

城塞だったから「天下の名城」とか言われていた気がするが。

秀吉VS北条の持久戦・小田原城包囲

http://indoor-mama.cocolog-nifty.com/turedure/2008/04/vs_be25.html

168: 世界@名無史さん:2007/09/30(日) 17:53:39 ID:0

日本でシティーウォールが発達しなかった理由としては、

平野が少なく地形が複雑だった事が大きいのだろうな。

ドイツでものライン川沿いのいわゆる古城街道にある城は、

みんな言ってみれば日本式だね。

日本でも戦国期の小田原城のほかに、

八王子城もいわゆるシティーウォールだったらしい。

広い関東平野故か?

170: 世界@名無史さん:2007/09/30(日) 18:50:07 ID:0

>>168

でも逆に場所によっては京都や鎌倉みたいな

天然の要害を見つけやすいって事でもあるからね

平地に城を築く考え方は桃山時代以降でわりと遅いけど、

それでさえ城壁ではなく堀だったもんねぇ

171: 世界@名無史さん:2007/09/30(日) 19:08:57 ID:0

>>170

日本は川が多いから、すぐ水の引ける堀を造るほうが簡単で合理的だね。

それに戦国末期には大筒が発展してて、

城壁があまり意味を持たなくなったってのもあるのでしょうな。

大阪の陣でも堀ばかり注目されてて、城壁にはほとんど関心が無い。

175: 世界@名無史さん:2007/09/30(日) 23:50:06 ID:0

シティウォールってのは基本的には対異民族用だからな。

下手すると皆殺しだが

日本の戦争は権力者と権力者の問題ばっかなので

住人はどっちが勝とうとあまり関係ない。

246: 世界@名無史さん:2007/10/15(月) 00:43:29 ID:0

飯田橋の端の横にある石垣は当時のもの?

いやに綺麗な石組みだが。

247: 世界@名無史さん:2007/10/16(火) 00:30:54 ID:0

>>246

江戸城牛込見附跡の事?

補修はしてあるかも知れないが、

一応は当時のもののようだけど・・・。

248: 世界@名無史さん:2007/10/16(火) 01:24:43 ID:0

>>247

なんと!

江戸城を再現してみると、東京はものすごくかっこよくなるかもしれない・・・

249: 世界@名無史さん:2007/10/16(火) 07:24:48 ID:0

>>248

東京駅八重洲口あたり?の堀も埋め立てられているから完全復活はどうかね・・・

253: 世界@名無史さん:2007/10/18(木) 00:31:56 ID:0

江戸城の天守閣ってのはとても美しかったそうだね。家光のころの江戸っ子は

それはそれは自慢にしたとか。

254: 世界@名無史さん:2007/10/18(木) 22:11:17 ID:0

誰に?

外部の人間との交流が盛んだったのか?

255: 世界@名無史さん:2007/10/29(月) 17:01:07 ID:0

上方衆にじゃない?

ところで江戸城外郭は確かにすばらしい縄張りだが

19世紀に来日した英外交官のオールコックが「大君の都」で記すところでは

英国の軍人が江戸を観察したところ、3日もあれば占領できる、と答えたそうな。

やはり260年も同じ国防体制じゃ刃が立つわけ無いわね

257: 世界@名無史さん:2007/10/29(月) 17:51:10 ID:0

>>255

外郭については同じく惣構えのある会津若松城も戊辰戦争の際

まだ近代戦に慣れているとは言えない新政府軍に簡単に突破されてるな。

江戸城程の巨大城郭だと守る側の兵力にもよるだろうけど、

当時の海外の勢力に攻められれば、近代戦に対する対策のされていない

外郭はあの当時でも簡単に突破されてしまっただろう事は間違いない。

256: 世界@名無史さん:2007/10/29(月) 17:27:47 ID:0

むしろ3日も持つのに驚き

258: 世界@名無史さん:2007/10/29(月) 17:54:04 ID:0

じゃあ函館の五稜郭は簡単に突破できる?

五稜郭

日米和親条約締結による箱館開港に伴い、

防衛力の強化と役所の移転問題を解決するために徳川家定の命により築造された。

設計を担当したのは洋式軍学者の武田斐三郎。大砲による戦闘が一般化した

後のヨーロッパにおける稜堡式の築城様式を採用し、堡を星型に配置している。

総面積、74,990坪(約247,466m2)、施工は土工事を松川弁之助、

石垣工事を井上喜三郎、奉行所の建築を中川源蔵が請け負った。

当初は外国の脅威に立ち向かうために築造が計画されたが、

脅威が薄れていくとともに築造の目的が国家の威信になった。

http://ja.wikipedia.org/wiki/五稜郭

259: 世界@名無史さん:2007/10/29(月) 18:05:11 ID:0

>>258

五稜郭は外郭ないじゃん。

ていうのは置いといてもあの当時既に時代遅れ。

260: 世界@名無史さん:2007/10/29(月) 21:08:58 ID:0

よく考えたら五稜郭より会津若松城のほうが長く持ちこたえたんだな。

261: 世界@名無史さん:2007/10/29(月) 21:26:33 ID:0

会津若松城の場合、降伏せざるを得なかった大きな理由が兵糧不足、

トイレ不足、戦死者の処理だったらしいしね。

開城直前は城内の衛生状態が相当悪かったらしい。

考えてみると、日本の城って長期篭城には向いていないかもしれないかな?

城塞都市の場合、城の敷地の中に田畑を含める事で兵糧の心配も少なくなる?

日本の場合総構えを持っている城でも外郭は内郭である本城と比較すると守りが薄く、

例え外郭の中に田畑があってもそれは攻城側に簡単に占領されてしまい、

兵糧の問題が発生しやすい?

263: 世界@名無史さん:2007/10/30(火) 00:04:59 ID:0

>>261

会津若松城降伏の最大の理由は、

他の奥羽諸藩が降伏して孤立無援となってしまって

勝利の可能性がなくなったから。

そのうえ先に降伏した奥羽諸藩が逆に降伏の説得に来たりしてたくらい。

278: 世界@名無史さん:2007/11/09(金) 22:00:14 ID:0

>>263

官軍の急追を予想もしていなかったため、兵糧の搬入は確かに遅れていた。

ゆくゆくは開城の原因になったかと。

兵糧搬入は士気の低下につながる、という精神論が仇になった。

273: 世界@名無史さん:2007/11/05(月) 19:12:04 ID:0

>>261

で思い出したけど、

戊辰の会津戦争ではアームストロング砲ばかりではなく

「焼玉」と呼ばれる一種の焼夷弾のようなものが多量に打ち込まれ、

城内では消火に必死だったらしい。

264: 世界@名無史さん:2007/11/03(土) 10:48:15 ID:0

援軍の見込みの無い籠城戦なんか無意味だからな。

そこが西南戦争で攻囲戦を耐え抜いた熊本城との違い。

268: 世界@名無史さん:2007/11/05(月) 08:48:35 ID:0

城好きならドイツのザクセン州にあるケーニッヒシュタイン城と、

ポーランドのポモージェ州にあるマルボルク城を見て来い。行って損はしない。

ケーニッヒシュタイン要塞

マルボルク城

402: 世界@名無史さん:2008/05/25(日) 01:24:23 ID:0

このスレの皆さんのお力を拝借したいです。

大体13~4世紀ごろのヨーロッパの攻城戦について調べているのですが

関連する資料や書籍の多い攻城戦というと、主にどういったものがありますでしょうか

405: 世界@名無史さん:2008/06/06(金) 19:58:40 ID:0

>>402

ちょっと東だけど、ロシアに関しては沢山ありますよ。

蒙古軍がガンガン襲ってますから。

410: 世界@名無史さん:2008/06/25(水) 17:05:05 ID:0

>>402

遅レスだけど、その時代のヨーロッパの攻城戦に

ついて知りたいのならアルビジョア十字軍なんてどう?

ベジエ攻囲、カルカッソンヌ攻囲、ミネルヴ攻囲、

テルム攻囲、トゥールーズ攻囲、モンセギュール攻囲など南仏の攻城戦の宝庫。

十字軍や異端カタリ派についての書籍を探せば、

参考になりそうなのもかなり見つかる。

モンセギュール

13世紀、カタリ派(アルビジョワ派)討伐のためのアルビジョワ十字軍が組織され、

トゥールーズ伯レモン6世は降伏を余儀なくされた。こうして政治的保護を失ったカタリ派の勢力は、

モンセギュールの山頂に拠点として抵抗を続けた。十字軍勢力はバスク山岳兵を用いて

砦を陥落させ、籠城していたカタリ派の信徒を火刑に処した。

http://ja.wikipedia.org/wiki/モンセギュール

406: 世界@名無史さん:2008/06/06(金) 21:35:34 ID:0

13世紀はモンゴル軍の金、南宋攻略と

イスラム軍vsテンプル騎士団のアッコン攻防戦。

どちらもイスラム製巨大投石器が活躍した。

14世紀は大砲の登場で攻城という概念が終わりつつあったかもね

実際の戦闘が城で行われても、それは兵舎と政治中枢を攻撃しているのであって

城壁の防御能力が極めて薄れた。

後にマキャベリが大砲って凄杉なんですけどwwww城壁厨涙目wwww

と「戦術論」で書いてるし。

408: 世界@名無史さん:2008/06/19(木) 21:31:34 ID:O

コンスタンティノープル攻略の時に

オスマン帝国側が使った「ウルバンの巨砲」って実際効果あったんかね?

威力はすごいが、装填に3時間かかったり精度が悪かったりしたけど。

ウルバン砲

コンスタンティノープルの防御の要であるテオドシウスの城壁を撃ち破るために戦いに投入された。

ウルバン砲の鋳造はエディルネで行われ、その砲丸に使う石は黒海方面から運ばれたといわれる。

約8メートルの長さがあり、通常はある程度部品を分離した状態で運搬し、

戦闘時には連結するようになっていたと推定される。

発射される砲丸の重さは500キログラム以上になり、射程・威力共に当時の火砲を上回るものだった。

が、その大きさゆえに故障の多発・次弾装填に時間が掛かるなどの欠点があり、

随時修復される強固な城壁を打ち破るには決定力が足らなかったとされる。

また、命中率も長大な城壁のどこかに当たるのがやっとというほどであった。

このため、その破壊力をもってしても城壁を完全には破壊できなかった。

しかし多くの欠点がありながらも、その破壊力によってコンスタンティノープル攻略に

多大な貢献をしたことは事実であり、後世にその名を残すことになった。

ちなみに、この後もオスマン帝国は同等の大型大砲を多数鋳造し、

ヨーロッパ各国に恐怖を覚えさせ、後に築城の「城」から「要塞」への

変化・銃火器を使う部隊編成などの戦術転換をヨーロッパにもたらした。

http://ja.wikipedia.org/wiki/ウルバン砲

409: 世界@名無史さん:2008/06/20(金) 07:52:51 ID:0

城壁そのものへの決め手とはならなかったようだが

守備側を疲労させる効果はあったろうね

441: 世界@名無史さん:2009/03/29(日) 21:22:12 ID:0

初めて世界史板に来たのだが

現代の城(国会議事堂・皇居・首相官邸・ホワイトハウス)って守りが弱すぎじゃない?

中世の大砲レベルでも、すぐに占領できる

現代人って馬鹿なの?

442: 世界@名無史さん:2009/03/29(日) 23:58:22 ID:0

>>441

そういえばロシアの議事堂に立て籠もった

共産党幹部が戦車で攻撃されて泣きが入り降参するって事件があったな。。。

443: 世界@名無史さん:2009/03/31(火) 16:25:56 ID:O

マルタの城壁は凄い

コンスタンチノープルの城壁が霞む程

中身の腐敗がなきゃナポレオンでも攻略は無理

あんな小さな島のくせにやりすぎ!て感じ

446: 世界@名無史さん:2009/08/10(月) 23:43:57 ID:0

>>443

当時の城砦建築の粋を凝らしてるからな。

ロードス島のときに大砲でがんがんにやられたから、特に大砲対策はかたい。

実際にオスマンの大軍を防ぎきってもいる。

コンスタンティノープルは大砲ができる前だから比べるのは酷だけどね

97: 世界@名無史さん:2007/06/16(土) 14:14:32 ID:0

城郭都市として小田原を復活させて欲しい

おすすめ良スレ:ゲーセンで出会った不思議な子の話【画像あり】世界の鎧の歴史

http://blog.livedoor.jp/nwknews/archives/4077578.html

最強の戦国武将って誰なの?

超古代文明は存在したのか

ちょwww中国の軍人さんがチキチキ爆弾ゲームをリアルにやってるwww

あの夏で一番可愛い娘の画像を貼ってく