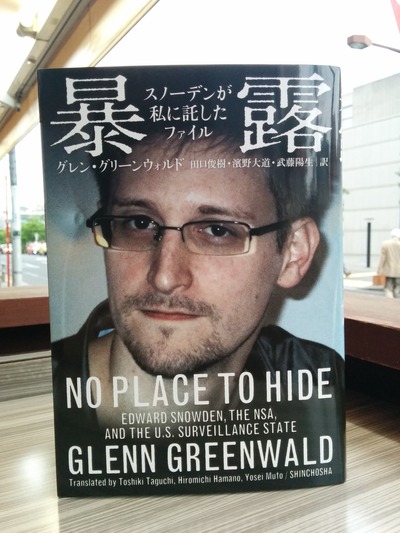

5月13日、グレン・グリーンウォルドの著書「No Place To Hide」(邦題「暴露」)が世界同時発売された。

この本は、NSA(米国家安全保障局)の業務請負企業職員だったエドワード・スノウデンがNSAの大規模サーベイランス・ファイルを内部告発暴露してからまもなく1年になるのを前に、PRISMやVerizonの件など今まで公表された主なNSAファイル記事のまとめと、今もNSA記事を書き続けているグリーンウォルドが当初どのようにスノウデンとコンタクトしたのかなどの模様や、スノウデンの人物像などが詳細に記述されている。また著書ウェブサイトからは収録されている資料をPDFでダウンロードすることもできる。

この本は、NSA(米国家安全保障局)の業務請負企業職員だったエドワード・スノウデンがNSAの大規模サーベイランス・ファイルを内部告発暴露してからまもなく1年になるのを前に、PRISMやVerizonの件など今まで公表された主なNSAファイル記事のまとめと、今もNSA記事を書き続けているグリーンウォルドが当初どのようにスノウデンとコンタクトしたのかなどの模様や、スノウデンの人物像などが詳細に記述されている。また著書ウェブサイトからは収録されている資料をPDFでダウンロードすることもできる。

またこの本の後半でグリーンウォルドは、権力の監視役として既に牙を失った報道機関への厳しい批判も展開していると同時に、NSA記事の公表の急先鋒だった英ガーディアン紙が直面した、英スパイ機関GCHQによって指示されたスノウデン・ファイルのコピーを保存していたコンピューターの破壊強制や、グリーンウォルドのパートナーのディヴィッド・ミランダが飛行機の乗り換えで通過しただけの英ヒースロー空港で反テロ法を理由に6時間以上も拘束された事件などを含めて、調査ジャーナリストへの政府からの圧力が現実だという事にも触れている。グリーンウォルドがこれらの事件により既存ニュースメディアの限界に直面したことは、グリーンウォルド他のジャーナリストが集まってeBay創業者のピエール・オディミアの資金援助により立ち上げた「Firstlook Media」へとつながっている。

この本でも触れられている重要な要素に「ファイブアイズ (Five Eyes)」がある。ここでの「ファイブアイズ」とは、アメリカ、イギリス、カナダ、オーストラリア、ニュージーランドの5ヶ国によるスパイ活動での提携のことをいう。これについては、やはり先週ミッコが基調講演したベルリンで開催の「re:publica 2014」コンファレンスで行われた、ロンドンを本拠とするプライバシーNGO「プライバシーインターナショナル」のエリック・キングによる「ファイブアイズの歴史」のトークが参考になる。

(Disclaimer: 筆者はプライバシーインターナショナルのアドバイザリー役員の1人をしている https://www.privacyinternational.org/ )

ファイブアイズは第二次世界大戦中の1942年に設立されたが、その時にはなんとアラン・チューリングが重要な役目を果たしていたという。さらに、この5ヶ国は提携しているにも関わらず、相互にスパイ活動は行わないという取り決め合意はなく、情報共有していると同時に互いに探り合っているという。「特定秘密保護法」のような法律を作ってしまった日本も、このような敵も味方もない世界に踏み込むことになるのだろう。

re:publica 2014 - Eric King: Only a monster has Five Eyes

(ところで、この本の邦訳でも例に漏れずアメリカの「PATRIOT法」に対して「愛国者法」の訳語が当てられているが、これは不正確な訳語である。この法律の名称がなぜ「Patriot法」ではなく「PATRIOT法」かというと頭文字を連ねているからで、「Providing Appropriate Tools Required to Intercept and Obstruct Terrorism」の略になっているので、直訳すると「テロリズムの阻止と遮断に必要な適切なツールを提供する法」というものであって、愛国者を定義した法律ではない。

アメリカ議会ではこのような法案名の語呂合わせはイメージ操作のためによく使われるが、それを真に受けて訳してしまった日本のニュースメディアは滑稽では済まないものがある。またこれは、スノウデンの肩書きに日本では未だにほとんど「元CIA職員」を当てていることにも言える。スノウデンの最後の役職はNSAの業務請負企業Booz Allen and Hamiltonの職員だったのだし、この本の中でもNSAの元シニア・アドバイザーの肩書きがあったことが明かされている。)