今日、我々は新たなFacebookスパム(YAFS)の例を得た。

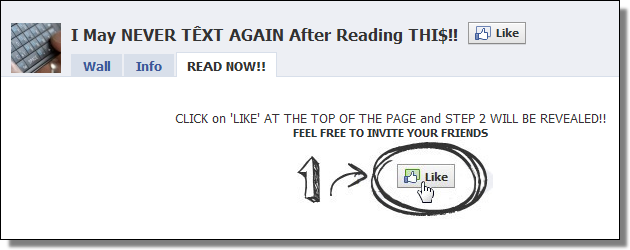

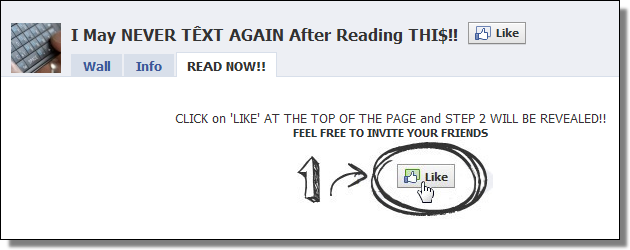

このスパムは「I May NEVER T�XT AGAIN After Reading THI$!!」というFacebookページにリンクしている。

(管理人註:「TEXT」の「E(eの上に山形のアクセント記号付き)」の部分が文字化けしておりますが原文との同一性を維持するためにそのまま掲載いたしております)

ご覧の通り、20万以上の「気に入った」が記録されている。

Facebookユーザは、先に進むには「気に入った(Like)」ボタンをクリックしなければならない。

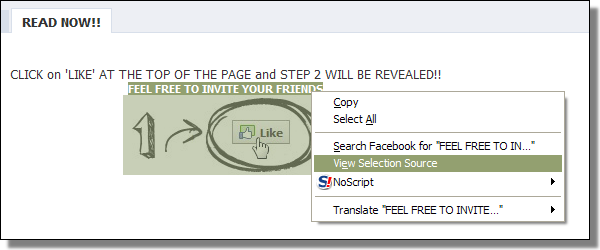

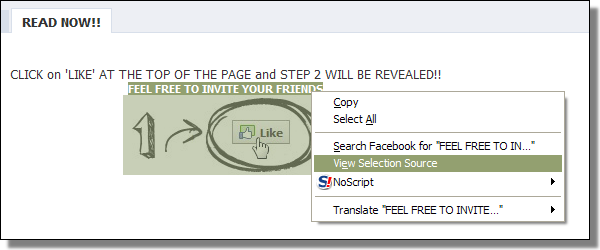

しかし実際はそうではない。ステップ1はスキップして、Selection Sourceを見てみよう。

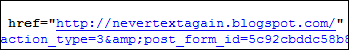

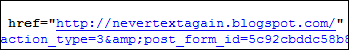

ステップ2では、このページをシェアするようリクエストしており(だが、強制はしない)、ステップ3ではBloggerへのリンクを提供している。

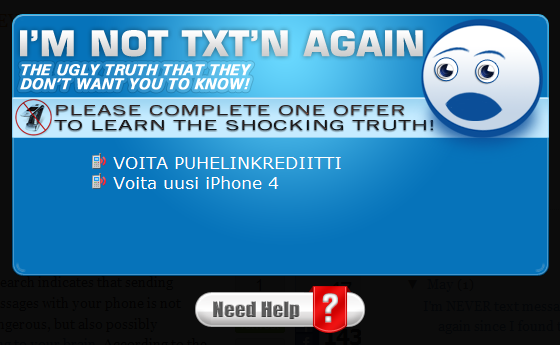

Bloggerページを訪問すると、CPAlead(アフィリエイトマーケティングベンダ)のJavaScriptが有効になる。

Googleがblogspot.comでホスティングされたページ上に、この種のものを認めるとは想像もしていなかったため、実際、我々はこのことに驚いた。

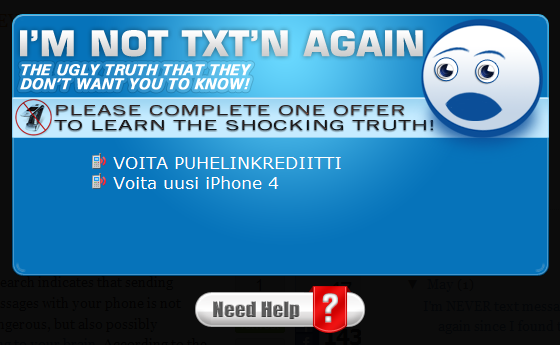

Bloggerページを見るためには、調査に記入しなければならない。

しかし、実際はそうではない。「NoScript」のようなブラウザアドオンが、JavaScriptを無効にし、同ページを見るのに使用することができるからだ。「Adblock Plus」も同様だ。

調査を無効にすれば、「Never Texting Again」ブログは以下のように見える。

このBloggerページは、2010年5月に作成されており、2008年9月のswitched.comの記事を単にコピーしたものだ。

では、このページを見るために、何人の人が調査に記入したのだろうか? 同ページにはカウンターが無いため、それを特定するのは難しい。

同じようなテーマの6月29日のスパムリンクが、ヒントを与えてくれる:

bit.ly linkに、ほぼ30万のクリックが記録されている…

しかし、クリックがコンバージョンに等しいわけではない。

bit.lyの統計が、同リンクに対する「気に入った」は、たったの3048であることを示している。

これは「気に入った」へのクリックから(ステップ1からステップ2)、1パーセントのコンバージョンレートに過ぎない。そして、昨日言及したように、調査(ステップ3)に記入した人は、さらに少ないようだ。

そう。このリンクは確かに「ウイルスのように拡散する」。しかし、賢人がかつて書いたように「慌てるな!」。

このリンクは単にスパムであり、大多数の人にはそうと分かる。それはちょうど、調査にもリンクしている電子メールスパムやスキャム、そしてうさん臭いオファーなどと同様だ。

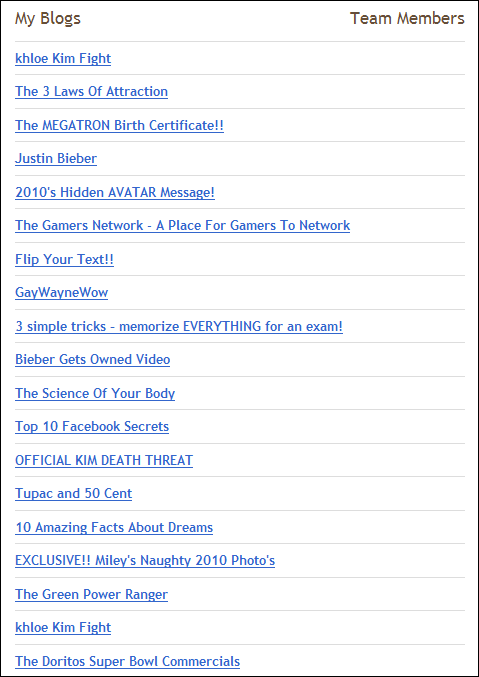

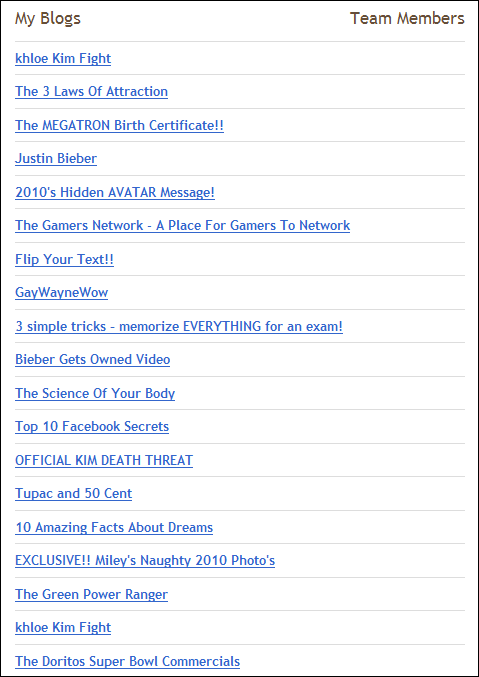

このスパマーは、Bloggerページをいくつか持っている:

そしてそれらはすべて、Googleのスパムの定義に合致しているようだ:

そこで我々は、Googleに全アカウントを報告した。

けりはついた。

我々は、CPAスパマーが詐欺を継続するといった種類の「ニュース」は気にしないが(あなたもおそらくそうだろう)、もしかしたらこの種のスパムにしばしば引っかかる友人がいるかもしれない。その場合は、「Bypass Facebook Fan Pages」をチェックすると良い。このサイトは、Facebookスパムを追跡し、CPAアフィリエイトが乗じようとしているマテリアルにリンクしている。彼らはTwitterアカウントも有している。

スパマーを蚊帳の外に置こう。

このスパムは「I May NEVER T�XT AGAIN After Reading THI$!!」というFacebookページにリンクしている。

(管理人註:「TEXT」の「E(eの上に山形のアクセント記号付き)」の部分が文字化けしておりますが原文との同一性を維持するためにそのまま掲載いたしております)

ご覧の通り、20万以上の「気に入った」が記録されている。

Facebookユーザは、先に進むには「気に入った(Like)」ボタンをクリックしなければならない。

しかし実際はそうではない。ステップ1はスキップして、Selection Sourceを見てみよう。

ステップ2では、このページをシェアするようリクエストしており(だが、強制はしない)、ステップ3ではBloggerへのリンクを提供している。

Bloggerページを訪問すると、CPAlead(アフィリエイトマーケティングベンダ)のJavaScriptが有効になる。

Googleがblogspot.comでホスティングされたページ上に、この種のものを認めるとは想像もしていなかったため、実際、我々はこのことに驚いた。

Bloggerページを見るためには、調査に記入しなければならない。

しかし、実際はそうではない。「NoScript」のようなブラウザアドオンが、JavaScriptを無効にし、同ページを見るのに使用することができるからだ。「Adblock Plus」も同様だ。

調査を無効にすれば、「Never Texting Again」ブログは以下のように見える。

このBloggerページは、2010年5月に作成されており、2008年9月のswitched.comの記事を単にコピーしたものだ。

では、このページを見るために、何人の人が調査に記入したのだろうか? 同ページにはカウンターが無いため、それを特定するのは難しい。

同じようなテーマの6月29日のスパムリンクが、ヒントを与えてくれる:

bit.ly linkに、ほぼ30万のクリックが記録されている…

しかし、クリックがコンバージョンに等しいわけではない。

bit.lyの統計が、同リンクに対する「気に入った」は、たったの3048であることを示している。

これは「気に入った」へのクリックから(ステップ1からステップ2)、1パーセントのコンバージョンレートに過ぎない。そして、昨日言及したように、調査(ステップ3)に記入した人は、さらに少ないようだ。

そう。このリンクは確かに「ウイルスのように拡散する」。しかし、賢人がかつて書いたように「慌てるな!」。

このリンクは単にスパムであり、大多数の人にはそうと分かる。それはちょうど、調査にもリンクしている電子メールスパムやスキャム、そしてうさん臭いオファーなどと同様だ。

このスパマーは、Bloggerページをいくつか持っている:

そしてそれらはすべて、Googleのスパムの定義に合致しているようだ:

そこで我々は、Googleに全アカウントを報告した。

けりはついた。

我々は、CPAスパマーが詐欺を継続するといった種類の「ニュース」は気にしないが(あなたもおそらくそうだろう)、もしかしたらこの種のスパムにしばしば引っかかる友人がいるかもしれない。その場合は、「Bypass Facebook Fan Pages」をチェックすると良い。このサイトは、Facebookスパムを追跡し、CPAアフィリエイトが乗じようとしているマテリアルにリンクしている。彼らはTwitterアカウントも有している。

スパマーを蚊帳の外に置こう。